大覚寺の荒神祭(こうじんさん)が今日から始まりました。

さて、タイトル写真になっているポスターを数日前から網干のまちのあちらこちらで見かけられたと思うが、このポスターは誰が作りそして貼っていたのかご存じでしょうか。

「あんまき」のお店の方なのです。

なかなか出来ない事です。誰にも知られずに行なわれた事に敬意を表します。

いつも清潔、安心・安全のお店として、興ちゃんは「あんまき」を応援しています。

大覚寺の荒神祭(こうじんさん)が今日から始まりました。

さて、タイトル写真になっているポスターを数日前から網干のまちのあちらこちらで見かけられたと思うが、このポスターは誰が作りそして貼っていたのかご存じでしょうか。

「あんまき」のお店の方なのです。

なかなか出来ない事です。誰にも知られずに行なわれた事に敬意を表します。

いつも清潔、安心・安全のお店として、興ちゃんは「あんまき」を応援しています。

11月7日(日)に姫路市網干区新在家にある浄土宗西山禅林寺派の善慶寺において、庫裡(くり)の新築を祝う稚児行列が行われた。

善慶寺で何か行事があればそれを機会に一度書いてみたい事があったので今回書いてみる。

『揖保郡誌』には善慶寺をこう記している。

「網干町新在家の西南隅にあり明應元年浄土宗勧空善慶上人創建延宝3年8月法空俊哲の代出火此際古記類焼失し延宝8年俊哲の徒弟俊泰再建、浄土宗である。」

※明應元年(1492)・延宝3年(1675)

大覚寺の資料には善慶寺をこう記している。

塔頭(たっちゅう)善慶寺

〔空鑒尭淳上人開基又尭詮(尭淳上人の弟子)開基〕永正3年丙寅創建又永禄中善慶開基

〔第十八世剛峯俊克上人時代〕元禄6年癸酉離末

※永正3年(1506)・永禄中(1558-1569)・元禄6年(1693)

2008年2月3日に投稿したおんど豆で、網干区新在家・善慶寺の役僧が寒修行のため素足で回ってきた。寒明けの日、和尚も一緒に来て子どもらに蜜柑を振舞った。という資料を見つけた。

実際大覚寺だけでなく、善慶寺の門徒の方もおんど豆の習慣があるという情報が入った時から大覚寺と善慶寺には接点があると思っていた。

善慶寺の説明版には大覚寺の塔頭であった事は記されていないが、万治元年(1658)に興浜が丸亀藩に新在家が龍野藩に分かれた事が離末の原因であると興ちゃんは想像する。

「妙顕庵」に安置されていて、現在「龍野歴史文化資料館」に常設展示されている、お釈迦様の誕生仏を見学に行って来た。

職員の方に写真の撮影とブログへの掲載の許可を頂いたのでこのシリーズ最終章として掲載する事にした。

8世紀奈良時代作の銅造誕生釈迦仏像とある。

2年前の5月5日に掲載した花まつりの記事に釈迦誕生仏の事は書いたので、詳しくはこちらをご覧下さい。

真砂(まなご)の方がレプリカは大覚寺にあると言っておられたので、花まつりの時に大覚寺の花御堂にある誕生仏がそれであると思われるが、あくまで興ちゃんの想像でありまだ未確認であるが、間違いはないであろう。

いつもは閉め切ってある「妙顕庵」を開け放ち掃除しておられるところを一度目撃したのだが、その時は忙しく立ち寄る事ができなかった。

その後、興浜興伸会の井口君に、「妙顕庵」のお世話をされている井口さんを紹介してもらい中を見せて頂いた。

掃除は順番制でしておられるようである。

現在は無住であるが、昔は尼さんが住まわれておられたようである。

昭和12年5月の改築について聞いてみると、茅葺の建物を現在の瓦葺の状態にしたと聞いていると教えて頂いた。

間取りは、入って6畳、8畳の間があり阿弥陀様をおまつりされているところが6畳で一段高くなっている。となりに手前から4畳半・6畳・4畳半の間がある。

かつては道路側の玄関の横に台所とトイレがあったが現在は取壊され普段は自動車を駐車している。

「妙顕庵」に安置されていた「誕生釈迦仏像」が龍野歴史博物館にあるので見てくればと勧められて「妙顕庵」をあとにした。6月22日の事だっただろうか。

つづく

たつの市揖保町真砂(まなご)で仕事をしていて、真砂の村の中を何度か車で通る事があったのだが、どうもこの道場のような建物が気になっていたので車を止めて観察すると、「金五百圓 大覚寺」「金五百圓 冨田巳之助」「改築寄付昭和12年5月」と書かれた石を発見。少し調べて見る事にしてブログの再開とする事にした。

大覚寺のHPには、「妙顕庵(みょうけんあん)」は大覚寺の説教所で真砂村には現在21件の檀家があり、毎年2月11日に御忌会法要を行っているとある。

大覚寺の三十八世正空真道上人は、真砂村井口氏生の方で明治43年から昭和13年12月の約29年間住職を勤められていた。

正空真道が亡くなられた一年前に改築されたのは間違いないが、創建がいつかは調べる事ができなかった。

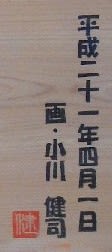

大覚寺宝物展に出されていた正空真道上人の掛け軸(左)

つづく

この獅子をのぞきこんでいると、大覚寺の方丈さんが「ええ感じやろ。」と声を掛けて頂きました。

「これは何ですか。」と問うてみると、ずっしりと重いこの獅子を持ち上げて、足の裏の部分を僕に見せながら、いつもながらのやさしい口調で「大きな香炉の蓋の取っ手やったのかなぁ。」と仰られた。

確かに獅子の足の裏側は、蓋の部分から取り外されたような形跡を残していました。

浄土宗西山禅林寺派の管長になられれば、このように気軽に声を掛けて頂き質問をする事も無くなるのでしょうか。良き思い出となったひと時をつくってくれた、お気に入りの獅子です。

興浜村は江戸時代、寛永14年(1637)から龍野藩京極家が、又万治元年(1658)からは、京極家が四国丸亀藩に移ってからは、飛び地として陣屋が築かれ明治時代まで京極家が治めていた。

大覚寺は京極家が四国丸亀藩に移ってから参勤交代の時の本陣であった。

そのため、京極家の平四つ目結紋入りの道具類が今も大事に残されている。

丸亀市が発行している『丸亀 郷土の歴史を彩った人々』を参考に一番下の写真の掛け軸を描かれた丸亀藩京極家二代目の藩主京極高豊公について書いてみる。

明暦元年(1655)に播磨龍野藩主であった京極高和の次男として生まれる。万治元年(1658)、京極氏は播磨龍野から讃岐丸亀へ移封となる。寛文2年(1662)に父の死により家督を継いだ。

京極家は、代々風流を好む家柄であったが、高豊公もまた茶の湯を好み、京都の焼き物の名人仁清(じんせい)に命じて茶の道具を作らせた。

34歳の時には丸亀と多度津のほぼ中間に「中津万象園」を造った。この庭園にはもちろん茶室もつくられたようだ。

絵筆を執らせてもなかなかの達人だったということだ。

「中津万象園」の普請から七年後の元禄七年(1694)高豊公は参勤交代を無事に終えて丸亀へ帰る途中、ほうそうを病み播州加古川の宿で40歳で亡くなった。

右側の平四つ目結紋入りの道具は香合というものであろう。

香合:澤田運輸建設(株)カレンダーより

ふた付きの香入れ容器で、漆器、陶磁器、貝製等がある。

寺院で用いる大形のものは堆朱や鎌倉彫等の漆器の大香合が多い。小形のものは長方形の歯黒箱・方形の白粉箱・円形の薫物箱など流用された。なかでも陶製の型物香合が珍重された。

先月の11月11日に姫路市内において「こころの祭」が開催されたが、大覚寺の寺宝展も今回は「こころの祭」に合わされたようだ。

平成18年4月27日に投稿した、金刀比羅神社 合祀記念碑 の記事に本町橋南側にあった湾洞神社を明治41年9月18日に合祀した事を書いた。

金刀比羅神社には神道として祀られていた猿田彦を合祀したのだが、仏教として祀られていた青面金剛は大覚寺にお預けとなった。

青面金剛については、ここ最近は3~4年に行われる寺宝展で見る事ができる。

大覚寺総代である長澤啓文氏からの聴き取った話しを紹介する。

丸亀藩陣屋の舟付場(旧本町橋南側)ほとりに、興村々有の福寿院庚申堂と付属の参籠会所が有った。

揖保川流域の各村落の修験道の先達衆が集まる福寿院山行講々元会所でもあった。

元治元年の記録によると大先達篭屋太右衛門と有り、大峰信仰の拠点であったが、明治新政府の廃仏稀釈・神仏分離の令による大峰信仰の禁止、又無住のお寺やお堂の取り壊しの令により庚申堂にも苦渋の選択を余儀なくされた。

当時京都方面より修験者、陰陽師、神官職の澤山氏が篭屋宅を宿に年2回修行に来て居られ、長澤太郎右衛門ら村役協議の上、庚申堂と屋敷一切を澤山氏に任し庚申堂の護持を願い定住をお願いした。

了承されて庚申堂に澤山氏は定住する事になった。

湾洞神社の神像猿田彦之命は、関町にあった恵美酒神社神社と共に金刀比羅神社に合祀されたと思われる。

青面金剛(しょうめんこんごう) 『広辞苑』より

①顔の色が青い金剛童子。大威力があって病魔・病鬼を払い除く。六臂三眼(ろくひさんがん)の忿怒相(ふんどそう)をしている。

②俗に民間で行われる庚申会(こうしんえ)の本尊で、猿の形相をしているもの。

左の二体の童子が青面金剛の両脇に配されていたのだろう。

青面金剛が納められている箱の裏側に合祀された事が書かれている。

興にある大覚寺は現在浄土宗西山禅林寺派に属している。

創建当時は真言宗であったが、永正年中(1504~21)に真言宗から浄土宗に転宗された。

その本山である浄土宗西山禅林寺に一昨日大覚寺の「お経と法話の会」のメンバーで日帰りツアーがあったのだが、興ちゃんは仕事の為断念した。

メンバーのひとりであるMさんに永観堂境内にある画仙堂の写真を撮影して来てもらうようお願いした。それには訳がある。

興が誇る日本画家である小野周文の師匠である長安義信について調べる為に赤穂の田淵記念館に行った時に購入した『赤穂ゆかりの画家 鈴木百年・松年』にはこう書かれている。

鈴木松年(しょうねん)は日本画家であった百年の長男として嘉永元年(1848)6月14日に京都四条堺町西に生まれた。名は世賢、幼名は百太郎と称した。画号は初め百僊、32歳頃松年に改めた。

祖父の鈴木図書が天文学者で赤穂に生れているので赤穂にゆかりがある。

父百年は安政元年(1854)27歳の時、皇居炎上に伴う造営に際し、杉戸に「月下の鹿」・「菊に鶉」・「杉に白鷹」・「批把花に狗子」を描き、襖・地袋等の絵を描く。文久元年(1861)34歳の時、皇女和宮降嫁の土産品として屏風に四季の草花を描く。

松年は明治32年52歳の時、天龍寺法堂の天井画を描く。明治38年58歳の時、三千院客殿の襖絵を描く。信心深い面があったとされ、それゆえ大正3年67歳禅林寺永観堂に画仙堂を上棟したのだろう。

その時画仙堂の天井画を松年は息子松僊に託している。

松年が亡くなった翌年の大正8年、松僊は画仙堂で父松年と祖父百年の追悼展観を行った。

その鈴木派の業績を今に残す画仙堂は現在は内部非公開であるが、年に一度の寺宝展の為一昨日は公開されていたようである。ただ内部での写真撮影は禁止という事であったようだ。

興浜の渡邊鼎は松年と同じ嘉永元年生まれで、小野周文はひとつ年上である。鼎、周文ともに大正3年頃は興に戻って来ていたはずだ。鼎は大覚寺顧問として大覚寺の古文書の整理をしていた時期に、大覚寺の総本山である永観堂では鈴木松年が画仙堂を寄進していたという事だ。

Mさんが撮影された天龍寺と天龍寺の塔頭寺院のひとつである宝厳院の紅葉写真も見事であるので掲載する。

先に書いたが、天龍寺にある法堂の天井画「雲龍図」も鈴木松年が描いていた。描いていたという過去形であるのには理由がある。傷みが激しくなり平成9年に加山又造画伯によって描き換えられた。図案は違うが同じく「雲龍図」である。

メンバーは知らず知らずか鈴木松年の足あとを追った形となったようだ。

放生池の北側に、大覚寺境内の石畳を今榮儀八郎氏が寄附された石碑がある。石碑の文字から放生池ができてから2年後の大正4年9月完成で、当時100円であった事がわかる。

この石畳を寄附された今榮氏の子孫である方から聞くところによると、儀八郎氏が寄附された石畳は東門から本堂への50mではないかという事である。

そう言われると、境内の石畳の板石は2種類ある。

大覚寺の境内の石畳は東門から本堂への50mと、総門から鐘楼北側までの約50mあるが、この二本の石畳は下の写真や小川さんが書かれた案内板の絵でもわかるのだが、東門から本堂へは正方形の板石の組合せになっているが、総門から鐘楼北側の石は長方形の板石が横に並んだ形になっている。

今榮氏は東門からお参りされたであろうから、石畳は東門から本堂まででよかったのかもしれない。

東門から本堂を望む

鐘楼堂より北側の門である総門を望む

本日の朝、大覚寺内の放生池に大賀ハス(古代ハス)の苗を植えた。

現在この池は、睡蓮が見事に咲いている。

睡蓮:和名はヒツジグサで、未(ひつじ)の刻(深夜の2時頃)に咲くのでそう呼ばれたようだが、実際は明るくなると開き暗くなると閉じるようであるが、観察していると花によってマチマチのようだ。

調べてみると7月10日と8月5日の誕生花のようである。

興ちゃんの誕生日は7月10日だ。これはうれしい事である。

タイトルの大賀ハス(古代ハス)を池の南側に3ツの鉢に植えた。

興浜の石工植大さんの大きな火鉢がふたつと、興浜の仕出しまる万の大きな植木鉢にまだちいさな苗を植えた。

きれいなハスの花を見る事ができるのは来年だろうか。

大覚寺に行けば、遠いところに行かなくても、きれいなハスと睡蓮は見る事ができる。

中西住職から、住職をして間もない頃に、「お経と法話の会」を3年余り続けていたが、このたび明法殿が完成したのでこの会を復活したと挨拶がありました。

つづいて弟子の末吉さんが「浄土宗西山勤行式」から「三尊礼(さんぞんらい)」と「発願文(はつがんもん)」の発声指導がありました。

浄土真宗の「真宗勤行集」には、お経の1文字1文字に音の高低を表す‘博士(はかせ)’という記号が付いているのですが、浄土宗には付いていないようです。

末吉さんが「三尊礼(さんぞんらい)」と「発願文(はつがんもん)」に博士を付けたものをつくられたようでそれを見ながらの練習となりました。

練習のあと皆で「浄土宗西山勤行式」を読んだのですが、浄土宗のお経は題目の次の一句目は導師である中西住職の横に座っている弟子の末吉さんが読み上げる事になっているようでその役割を‘ゆいな’と呼ぶようです。

お茶とお菓子でのティータイムのあと中西住職のお経の解説がありました。全てを記憶できていないので手控えたものを参考に書いてみます。

「香偈(こうげ)」と「三宝礼(さんぽうらい)」の説明がありました。

なぜお経というのかというお話。

地球の経度が縦線を表すように経という言葉は縦糸という意味があるようです。昔お釈迦様の時代は文字があったようですが、お釈迦様は本を出していません。お釈迦様が話された言葉を弟子達が後世に伝える為にサンスクリットという言葉で書いたものがお経であり、サンスクリット語で‘スートラ’と言います。

当時紙は無く、木の葉に書いたようです。

貝多羅葉(ばいたらよう)という大きく丈夫な葉に針などで傷つけるようように文字を書くとその部分が黒くなり文字として残るようです。

もちろん貝多羅葉一枚にお経を書く事など無理なので、数枚に書いて穴をあけて重ねて縦糸を通すとスートラの出来上がり。

調べてみると、日本でも500年程前に武士がこの貝多羅葉に似た多羅葉(たらよう)に文字を書き便りとした事が「葉書」の語源となったようです。「葉書の木」とも言われ、平成9年4月に総務省より「郵便の木」の指定を受けたようです。

ちなみに横糸という言葉は常に移り変わっていくあてにならない仮のものを表しているとあります。

その日、興ちゃんはとりあえず南縁の一番後ろの席に着席したらすぐ隣に綺麗なご婦人が座られました。意気統合して次回もご一緒する約束も取り付けましたがこのような場でよこしまな気持ちになった事を帰ってから深く反省した次第です。

その他にもたくさん話されましたが、なかなか文章にするのは難しいです。

明日は大覚寺において、大法要が行われるようです。

境内が整備され、ガラッと変わった様子をご覧下さい。

タイトル写真は、放生池の底をコンクリートにしたあと、夕方新たに噴水をセットした様子です。

興浜が誇る平成の石工である「植大(うえひろ)」施工の京風庭園。

鐘楼の東に新たに設置された、興浜の小川画伯が描かれた境内の案内図。

整備された境内に桜が満開です。

竣工式に出席させて頂いた時に、中西住職に質問した時の話を書いてみようと思います。

お経を唱えられ参列者が焼香をした後、工事関係者の感謝状贈呈、長澤総代の挨拶、全員で万歳三唱、記念写真で式典は終ったのだが、是非とも阿弥陀様を近くから見て下さいと言って頂いたので興ちゃんは祭壇に近づいたのだが、ここでタイトル写真である「竣工之疏(しゅんこうのしょ)」と書かれた巻紙が目に入った。

中西住職に何か質問する時は30年以上前、ここ大覚寺の学習塾「月影道場」で勉学を習っていた頃にタイムスリップする。先生と呼ぶ癖がいまだに直らず「先生この字はどう読むのですか。」と読めなかった疏(しょ)の文字を中西住職にたずねた。先生は昔と変わらず丁寧に教えてくださった。

興ちゃん流に解説すると魚吹八幡神社でよく見る祝詞(のりと)のお寺版のようだ。

「竣工之疏(しゅんこうのしょ)」とは竣工に際しての仏様への口上書のようだ。確かに住職は儀式の一番最初に声高らかに「竣工之疏(しゅんこうのしょ)」を奉読されていた。

疏(しょ)を『広辞苑』で調べてみると

箇条書きにして陳述する事。また、その文書。

官にたてまつる文書。上奏文。とある。