本日は、今年の1月15日に投稿した「大覚寺工事日記 匠の技 前川俵治 」で大覚寺本堂の前にある雨水桝について少し書いた事に関連する。

1月の工事では折角先人が穿った雨水桝の孔は詰まっていたが、春になって少し落ち着いた折に再度挑戦したら綺麗に昔のように下まで孔が貫通した。

落ち葉等で詰まらないようにステンレスの金網で蓋をしておいたので、いたずらさえ無ければ詰まる事はないだろう。

石工前川俵治さんも天国で喜んでおられるであろう。

その時に雨水桝の表面をジェットポンプで洗浄して桝の上側に巻いてあった鋼製のアングルも撤去した。

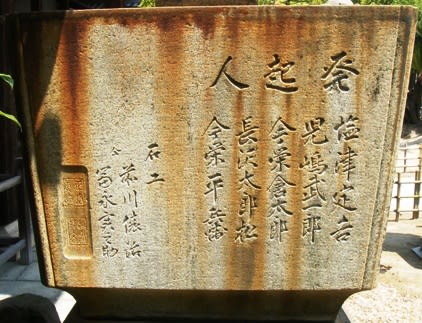

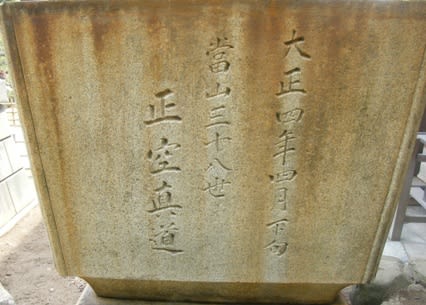

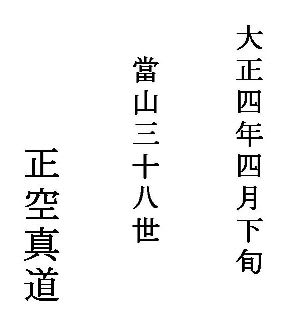

北側の雨水桝に渡邊鼎の名前が刻まれている事は知っていたが、よく見ると南側の雨水桝に鼎の息子である巍(たかし)の名前が刻まれていた。

ひさしぶりに渡邊静子さんのところにお伺いして、鼎・巍の親子で名前が刻まれている事をお伝えしたら、静子さんも知っておられなかったようで、喜んで頂いた。

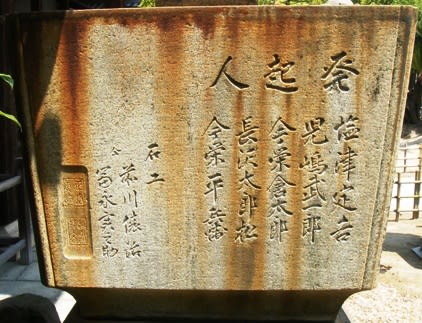

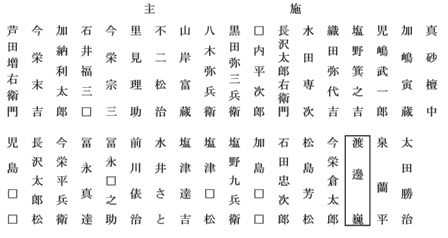

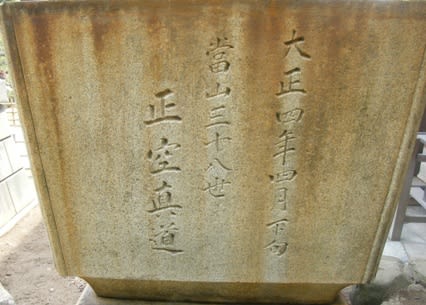

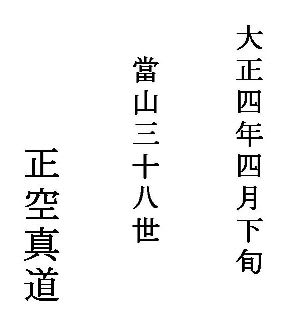

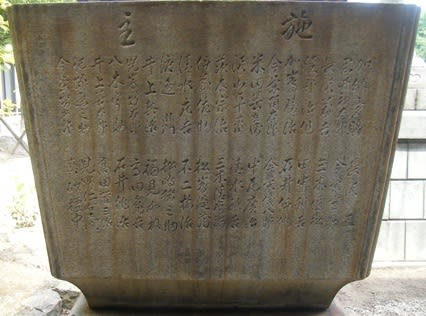

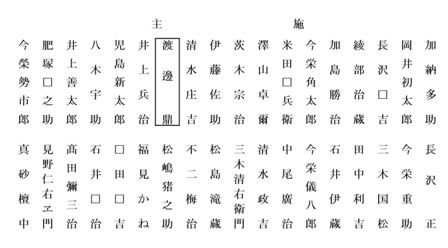

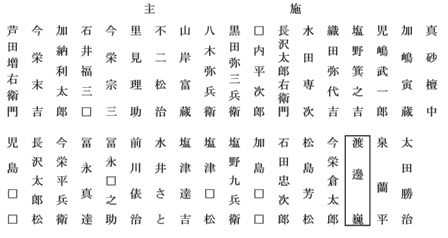

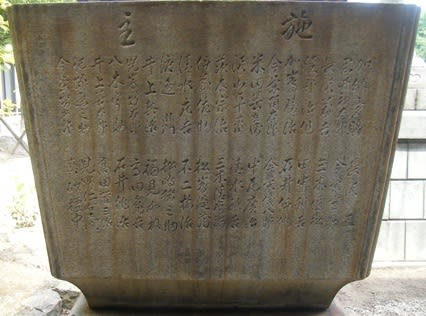

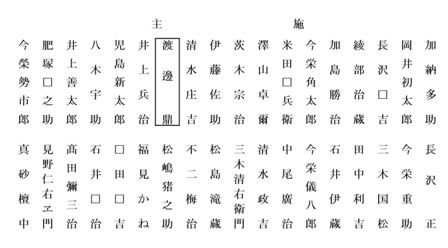

おくればせながら、石碑に刻まれている方々の御芳名を掲載する。

器用に穿かれた雨水桝

大正4年ならすでに削岩機があったようだ

タイトル写真からここまでが本堂に向かって左側の南の雨水桝

こちらの桝の下段右から3番目に、渡邊鼎の長男である渡邊巍の名前が見える

こちらが本堂に向かって右側である北の雨水桝

上段左から7番目に、渡邊鼎の名前が見える

鼎氏の名前ははっきりわかるが、巍氏の名前は風化が進んでおりわかりにくい。

嘉永元年12月12日 渡邊鼎誕生

明治 2年10月 5日 鼎、かんと結婚

明治16年 8月14日 鼎長男の巍(たかし)誕生

大正4年4月の時点で、鼎67歳、巍32歳

鼎氏はこの当時、大覚寺顧問として大覚寺の古文書を整理したり多忙の毎日で、息子である巍氏がよく大覚寺や檀家の方の家に使いとして走って手伝っていたと、静子さんは聞いている。

追記:雨水桝に刻まれている梵字は種字と言って、一字で仏・菩薩・天などを表していて、右側の文字が胎蔵界大日如来を表す「ア」であることはわかっていた。

タイトル写真である左側の雨水桝の文字は梵字では、「ウン」と読むように思うが、自信が無い。

右が「ア」で左が「ウン」なら阿吽ではないか。

古代インドで使われたサンスクリット語の最初の発音である「ア」と最後の発音である「フーン」を合わせたところから発生し、「ア」と口を開け「フーン(ウン)」で閉じる。仏教では物事の始まりと終わりを表す。

寺院山門に阿吽一対である金剛力士仁王像と意味が同じという事だろうか。

知っておられる方があればご一報をお待ちします。