揖保川に新しく架かった本町橋の開通式が今日行われた。

渡り初めに三代夫婦に加えて、興浜の檀尻が曳き出される予定であったが、未明から降り続く無常の雨の為曳き出しは中止となった。

平成13年の魚吹八幡神社武神祭興浜当番の時を思い出させる、晴れ間続きの中をその日だけピンポイントに狙った雨である。

浜田側から見学させて頂き写真を撮影。雨の中でもこれだけの渡り初め式は珍しいかもしれない。

個人的には、浜田側も興浜地番なので都に上る方向で渡り初めをと考えるが致し方ない。

住民の皆さんの渡り初めのあと、興浜檀尻に変わり興浜鐘檀尻が渡り初めを行った。

揖保川の渡りについては、江戸時代は渡し舟であったが、今回新しく架かった本町橋の位置に明治26年5月に初代本町橋架橋、三代目は昭和32年3月に架けられた今まで我々が渡っていた本町橋、今回の新橋が三代目となる。

明治26年(1893) ―60年― 昭和32年(1957) ―57年― 平成26年(2014)

余談であるが、明治13年に架橋された本町橋があるようであるが、現在の本町橋より一本南側の大覚寺の筋に架かっていたようである。

今回の開通式を機会に本町橋について書いてみようと思う。

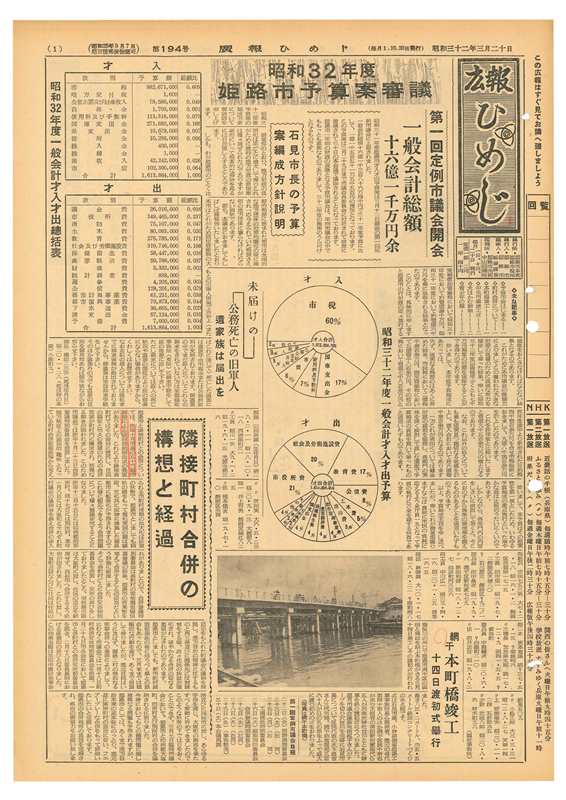

昭和32年3月の渡り初めの事が掲載された『広報ひめじ』昭和32年3月号

ところで、昭和32年の広報ひめじを見て2回ビックリ。

一つは、前回と今回の市長が石見親子。なんとも因縁めいていますね。

もう一つは、網干幼稚園の園児の多さ。現状と比べると、少子化をなんとかしないといけないと思いました。

幼稚園なので1学年360名という事になります。

ちなみに僕の年代も小学1年生の時は9クラスあったので、9×40名=360名。同じかな。

としちゃんの年代も同じくらい居たと思います。

中学3年生を卒業した時は300名でした。

御津の方に沢山引っ越されましたね。