土佐のくじらです。

前回記事の天智天皇の国創りは、主に日本の政治体制、天皇を中心とした国家体制の礎になりました。

日本の古代は、天智天皇が終わらせました。

また白村江の戦いには負けましたが、それにより、朝鮮半島から帰化人が多く倭国に入りました。

帰化人とは、恐らく任那(みなま)や、親交もあり、白村江で共に戦った、百済(くだら)系の朝鮮人であると思われます。

帰化人たちによって、国内の近代化が進んだ・・・と教科書にはありますが、恐らく、大和朝廷内やその他の豪族たちの、意識改革が進んだことが大きかったのではないでしょうか?

嫌が上でも、国際化されますからね。

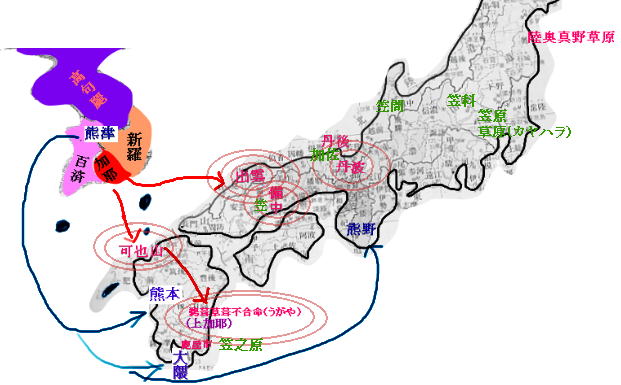

私の説では、そのころの日本の外交上の窓口は、九州だったはずで、近畿は奥の院的な存在だったはずです。

白村江の戦いや、その後の帰化人流入が平城京建設への、意識の芽生えになったのかも知れません。

なぜなら、白村江の戦以降、奈良に本格的な都を建設するからです。

奈良時代に移る前の倭国は、近畿内で、たびたび遷都を繰り返しております。

事実上、天皇が変わるたびに、遷都を行なっております。

何でこんなことをしたのでしょうか?

行政を一新するためもあるでしょうし、恐らく、ヤマト国が近畿に入城した際に、協力した地方の豪族たちへのサービス、行政キャンペーンもあったのではないでしょうか?

首都が来てくれれば、その地域が発展するのは間違いないですからです。

そして、神武東征の目的である、国防面での意味合いもあったと推測します。

つまり、大陸勢力に、ヤマトの本当の首都を悟られないようにするためです。

しかし、遣隋使や遣唐使での大陸との交流、そして大和朝廷の東アジアでの存在感の高まりなどで、そのような非効率なことは必要ないと、思えるようになったのではないでしょうか?

そして、白村江の戦いの敗北で、唐などへの競争意識も高まったと思います。

日本お得意の、明治維新後の欧米社会、太平洋戦争後のアメリカ社会への、良い意味での「追いつき追い越せモチベーション」ですね。(笑)

そして、奈良(平城京)に腰を落ち着かせての、しっかりとした国家形成への道を歩み始めた・・・ということなのではないでしょうか。

現実的に、天皇が変わるたびに首都が移転していたなら、政策の一貫性に支障がでそうです。

また行政の蓄積もできませんし、首都建設や移転に伴う費用などがバカになりません。

また何より、多くの日本国民に、現時点での日本の行政の中心がどこかがわかりません。(笑)

このころには、慣例のようなたびたびの遷都の必要性は、もう既になかったのかも知れませんが、前例や習慣に流されていただけなのかも知れませんね。

また、九州ヤマトの国の人々が朝廷奈良盆地入城の際の、地域住民への約束事があり、東征以降の朝廷は、それを実行していたのかも知れません。

兎にも角にも日本は、これ以降都市という、文明の基盤ができるようになりました。

私の説では、当初の大和朝廷は対外的には、小さな秘密組織的な存在だったはずです。

それならば、天皇が変わるたびの遷都も、言わば政治活動の一環としての機能も理解できます。

しかし、大国隋や唐と対等に外交できるようになった大国となれば、やはり堂々と居を構えた、どっしり感が欲しいものです。

何はともあれ大和朝廷は、西暦710年、奈良に都を移します。

建設モデルは、唐の都長安です。

その後、途中数年、難波などに遷都をしますが、約70年間、倭国の中心として栄えます。

平城京では、仏教寺院の建立も盛んに行われたのは、もう皆さんご存知のとおりですね。

そして南都六宗など、この小さな一都市で、密教以外の仏教が全て学べる宗教都市として、世界に誇れる一時代を、日本は経験することになったのです。

(続く)