三行り半(みくだりはん)

三行半(みくだりはん)といえば、「妻恋道中」

である。

である。

[妻 恋 道 中]

歌 谷 真酉美

作詩 藤田まさと 作曲 阿部武雄

昭和12年

♪ 好いた女房に 三下り半を

投げて長どす 永の旅

怨むまいぞえ 俺らのことは

またの浮世で 逢うまでは

三行り半 とは、離縁状の俗称である。離縁状の内容を三行半で書く習俗があったことから、このように称される。もっとも、必ずしも全ての離縁状が三行半であったわけではない。

とは、離縁状の俗称である。離縁状の内容を三行半で書く習俗があったことから、このように称される。もっとも、必ずしも全ての離縁状が三行半であったわけではない。

http://blog.urban-green.jp/?eid=110267

その三行半の文面にはいくつか種類があるが、多くは前段で離婚文言を述べ、後段で再婚許可文言を述べる(帝大教授・穂積重遠の研究による。)。

だから離縁状には、基本的に「離婚する」ということと、「いまからのちはだれと再婚してもかまわない」ことを書く必要があった。絶対記載条件というわけだ。

夫(男性)だけが離縁状を書く権利を持っていたのだが、実は「離縁状=三行半は妻たちからの要求で、夫たちが渋々書かされていた」というのが現実らしい。

三行半を書かされた男どもは、周囲から甲斐性無しと冷たい目で見られ、二度と嫁の世話をする者はなかったそうだ。よほどの男前か、収入の多い男以外は、生涯独身と言う悲惨な運命が待ち受けていた。

おまけに持参金をはじめ嫁入りの道具類を返さねばならず、多額の出費を覚悟せねばならなかった。

一方、女たちは、いくらでも再婚できた。数回にわたって離婚と再婚を繰り返すのも珍しいことではなかった。中には、7回くらい再婚する猛者の女性もいた。

その背景には、江戸の人口構成という問題があった。女性の比率が圧倒的に少なかったのだ。

女たちが再婚するには、三行半の再婚許可文言が絶対に必要だった。もしそれがない場合には、重婚と見なされ処罰の対象になったことは言うまでもない。

だから三行半は、女たちが亭主に要求して書かせたという事情があったのだ。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

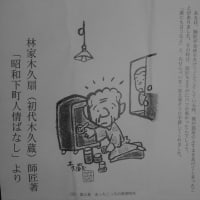

しかし江戸時代は、字が読めない(書けない)人も多かった。そういう場合は、鎌と椀の絵を描いたのである。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

【参考】

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

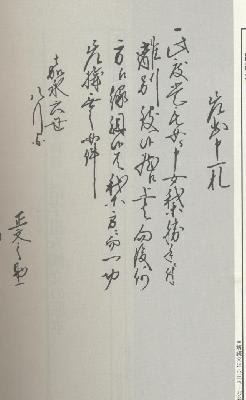

離別一札の事

一、今般双方勝手合を以及離

縁 然ル上者其元儀 何方縁組

いたし候共 私方に二心無

依之離別一札如件

亥十一月廿四日 長吉

おせいとの

【読み下し】離別一札のこと。一つ、今般双方勝手合を以て離縁に及び、然る上は其の元儀、何方に縁組み致し候とも、私方に二心無く、これにより離別一札くだんの如し。亥十一月二十四日。長吉。おせい殿。

【意訳】離別状。この度、双方協議の上、離縁いたします。したがって、今後あなたが誰と縁組みしようとも、私に異議はなく、翻意することもありません。以上、本状を以て離別状と致します。亥年11月24日。長吉。おせい殿。