犬の糞

犬の糞の始末で、困っておられる向きは多いと思う。 各市町村でも、住民からの苦情を受けて、その対策に頭を悩ませているらしい。

江戸時代、江戸という都市には、やたら犬が多く、従って「犬の糞」も多かったらしい。『火事喧嘩、伊勢屋稲荷に犬の糞』といって、“江戸名物”のひとつになっていたとか。

■■■■■

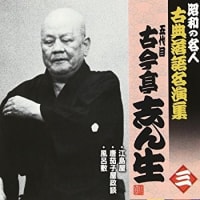

三遊亭 圓生の『火事息子』の枕(冒頭)の部分……

えー、昔からこの、名物と言う物が色々ございますが。東京が、ァーッ江戸と申しました、時分の名物に、えーっ、武士鰹、大名小路、生鰯、茶店紫火消し錦絵と言う。

これが江戸の名物でございましてまだ、ァーッこの他に追加がありましてね。火事喧嘩、伊勢屋稲荷に犬の糞と言う。どうもあんまり、エーッいい名物じゃありませんでね。ワンワンの肥料なぞが中に入っておりますが。

えー、火事と言う物が、これが江戸の名物になりましたがどうもあんまりいい名物じゃァありません…。(以上)

■■■■■

噺(落語)の方には、粗忽者(慌て者)ばかり住んでいる長屋がありまして…

熊「おい! 朝っぱらから夫婦喧嘩ナンゾ止めろよッ」

八「??? 夫婦喧嘩ナンゾやっちゃあいねえヨ」

熊「やっていた!」

八「やっていねえ」

熊「やってたッ!」

八「やれねえッ! 俺ゃあ独りモンだから…」

熊「ああ、そうか…だって、今おめえ『このカカア、出て行けッ』と怒鳴っていたじゃねえか?」

八「ああ、ありゃあ違うんだ。今俺が掃除をしようと思っていたら、ホラ、ナニがへえってきやがって、そこへ‘いきなり’糞をしやがったんだ…ホラ四つ足で歩く…ホラ」

熊「ああ、猫か?」

八「そおッ! ね、猫…じゃねえ。もっと大きいの」

熊「象かぁ?」

八「ッん、この野郎! 一遍にデカクしやがって、もっとちいせえの」

熊「ネズミか?」

八「そうじゃねえよ、猫よりデカクて象よりちいせえの…。あッそうだッ、犬だ。アケエ大きな犬がへえってきやがったんだ。それで俺ゃあ、『このアカ、出て行けッ』って叫んだんだ」

熊「ああそうか…その犬はどこにいる?」

八「もう逃げていねえよ」

熊「惜しいことをしたなあ~ とっつかまえて熊の胆(い)を獲ってやったんだがなあ」

八「バカッ! 犬から熊の胆が獲れるかッ! 鹿とまちげえるなッ!」

(平成17年6月2日)

06.04.07

面白ブログが盛りだくさん「BLOG! TOWON」

困っているようですね。

フランス北東部の町ナンシーの公園には、

犬の糞対策のため、始末用のポリ袋が用意されてい

るとのこと。

また、その使い方が詳細に図解・説明されている。

曰く、①袋に手を入れる

②つかむ

③裏返す

④閉める(結ぶ)

⑤ゴミ箱に投げる

それでも、効果はなく、市では困っているとのこと。

(文化の違いですかね・・・?)

(尚、看板には、犬の糞という言葉はなく、犬の排泄

物という言葉が使われている。 婉曲表現?)

(フンの処理は自分の仕事ではないという意識が

フランス人には強いのか? 掃除をする人が別に

いるからか?)

(但し、パリではフン公害は少なくなったとのこと)

ペットに対する考え方の違いがあるのかしら?

中国人・韓国人・日本人は、犬を食用にしていますorしていました。フランス人はないのではないでしょうか?

その辺りの考えの違いがあるのかもしれませんね。

『a year in the merde』(邦訳 ”くそったれ

美しき パリの12ヶ月”)を読んでいたら面白い

内容にでくわしました。

(ストーリーは英国人がパリでフランスの会社に

入り、1年間生活し、色んなことに出くわすと

いう内容の小説)

想像出来ますように、例えば

①英国人とフランス人の仲が悪い様子が縷々書かれ

ている。(英仏100年戦争の恨みか?)

②また、フランスのことを書くと、このことは避け

ては通れないかの如く、犬のフンの話が出て

くる。

これによると、パリジャンが、雪ならぬ犬の糞を

踏んづけて宙返りして、年間、なんと650人が

病院に担ぎこまれているらしい・・・・。

なんともすごい数字ですね・・・。

それに対して、日本はきれいですよね。

それに最近では、フンの処理は当然ですが、『犬の

小』の方まで、持参のペットボトルの水で洗い流そ

うという話があるくらいですから・・・・。

フランスと英国と犬の糞ですか…三題噺になりますね。

昔読んだ簡単な英国史で印象に残ったのは、10世紀くらいから仏英双方は凄まじい鍔迫り合いをしてきたことです。とくに英国側の大国・フランスに対する敵愾心というか恐怖心は強烈だったようです。フランスはそれだけ欧州の中心的存在だったのでしょう。近世になってから…とくに産業革命以降は英国が急速に国力を伸ばしましたが、それまではフランスの圧迫に悩まされ続けてきたようです。

そんなことが、お読みなった小説の背景にもあるのかもしれませんね。

そのフランスですら、イタリアから見れば、文化的に低い水準にあったようで、芸術も料理も全部イタリアからの舶来品でした。

今は世界に冠たるフランス料理も元はと言えば、イタリア料理に源泉が求められることはご存知のとおりです。

さらにもっと言い募れば、イスラムあってこその西欧文明です。エジプト(エジプト以前は省略)→ギリシャ・古代ローマ→アラブ(①ギリシャ語→アラビア語に翻訳→ラテン語に翻訳or②ラテン語をアラビア語に翻訳or③ラテン語の保存)→西欧世界に伝達……という経路を辿ったことはご存知のとおりです。

アラブ・イスラム世界の文化水準が高かったからこそ、現在の西欧文明は存在するのです。

それをスッカリ忘却して、アラブ世界を低く観る西欧文明には、完璧な失望を禁じ得ません。