高知 割烹旅館臨水の続き。

他のお客さんが到着する前に、他の部屋を宿の方に案内して頂く。私たちが泊まった思い出の間が一番派手ではあるが、

それ以外のお部屋もやはりいろいろと趣向を凝らしてある。

なんじゃこれ!?レンガのトンネルみたいな通路を通って入っていく「竹」の間。ただの廊下でなくてアーチ型に

塗りこめてあるのがなんとも奇妙。通路が途中でカクッと折れていて先が見通せないのもまた秘密めいていて面白い。

竹の間という名の通り、天井は全面竹貼り、竿縁も丸竹である。照明は古いものではないが、これも竹製だ。

床柱や落とし掛けも太い竹が使われている。

客室前の廊下。

こちらの部屋は「杉の間」。セミオープンな踏み込みに曲がった枝付きの木を使ってあって、茶室の待合のようだ。

室内には柳瀬杉が使われているという。これがその柳瀬杉だろう、美しい木目の入った一枚板の長さに驚く!

こちらは「もみの間」、突飛な装飾はなく落ち着いた雰囲気の部屋。正面側と裏庭の両方に窓があって風通しがよさそうだ。

階段まわりもいろいろと意匠が見られる。まずは階段の吹抜けを囲うように立ち上がった壁に開けられた大きな丸窓。

壁の足元には巾木替わりに板が段違いに並べて貼られている。ギザギザ模様がリズミカル。

天井は木と木の間の漆喰部分には渦巻の模様がつけられていた。この模様は宿の方も最近気づいたそうで、今でもまだ新しい

発見があると言われていた。

階段を下りて1階へ。

こちらは玄関脇のロビー。足下に敷き詰められているのは色とりどりの大理石だ。ここは増築か改修された部分と思われる。

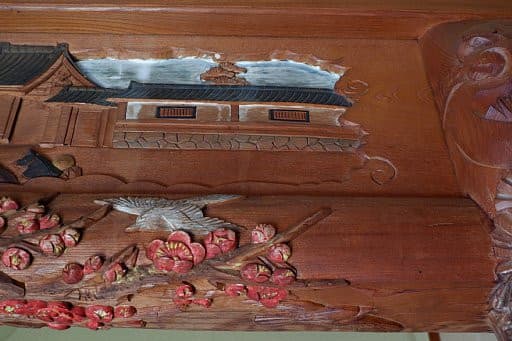

さて1階の廊下を進んでいくと、食事用の大きな広間がふたつあるのだが、その前の廊下にまた驚かされる!!

部屋の中に軒が張り出したような設え。

こんな太鼓橋が廊下に架かっている。

それが架かっているのは、池だ!!ええっ、ここは建物の中のはず・・・

そしてこれは!?これもなんか悲恋の物語っぽいな・・・

見上げれば部屋の中まで続く網代天井。

投網をモチーフにした組子の格子がくっきりと映しだされる。ちょいちょいと入れた横線だけで薄雲のかかった

夕べの情景が目に浮かぶからすごい。

いろんな形の窓があって楽しいな~~

奥の階段は桜の幹が柱になっている。

さて次は食事用の広間の中へ。

続く。

他のお客さんが到着する前に、他の部屋を宿の方に案内して頂く。私たちが泊まった思い出の間が一番派手ではあるが、

それ以外のお部屋もやはりいろいろと趣向を凝らしてある。

なんじゃこれ!?レンガのトンネルみたいな通路を通って入っていく「竹」の間。ただの廊下でなくてアーチ型に

塗りこめてあるのがなんとも奇妙。通路が途中でカクッと折れていて先が見通せないのもまた秘密めいていて面白い。

竹の間という名の通り、天井は全面竹貼り、竿縁も丸竹である。照明は古いものではないが、これも竹製だ。

床柱や落とし掛けも太い竹が使われている。

客室前の廊下。

こちらの部屋は「杉の間」。セミオープンな踏み込みに曲がった枝付きの木を使ってあって、茶室の待合のようだ。

室内には柳瀬杉が使われているという。これがその柳瀬杉だろう、美しい木目の入った一枚板の長さに驚く!

こちらは「もみの間」、突飛な装飾はなく落ち着いた雰囲気の部屋。正面側と裏庭の両方に窓があって風通しがよさそうだ。

階段まわりもいろいろと意匠が見られる。まずは階段の吹抜けを囲うように立ち上がった壁に開けられた大きな丸窓。

壁の足元には巾木替わりに板が段違いに並べて貼られている。ギザギザ模様がリズミカル。

天井は木と木の間の漆喰部分には渦巻の模様がつけられていた。この模様は宿の方も最近気づいたそうで、今でもまだ新しい

発見があると言われていた。

階段を下りて1階へ。

こちらは玄関脇のロビー。足下に敷き詰められているのは色とりどりの大理石だ。ここは増築か改修された部分と思われる。

さて1階の廊下を進んでいくと、食事用の大きな広間がふたつあるのだが、その前の廊下にまた驚かされる!!

部屋の中に軒が張り出したような設え。

こんな太鼓橋が廊下に架かっている。

それが架かっているのは、池だ!!ええっ、ここは建物の中のはず・・・

そしてこれは!?これもなんか悲恋の物語っぽいな・・・

見上げれば部屋の中まで続く網代天井。

投網をモチーフにした組子の格子がくっきりと映しだされる。ちょいちょいと入れた横線だけで薄雲のかかった

夕べの情景が目に浮かぶからすごい。

いろんな形の窓があって楽しいな~~

奥の階段は桜の幹が柱になっている。

さて次は食事用の広間の中へ。

続く。