何故に首を斬るのか

切った首利用法

『戦国武家事典』という本によれば、「首実験」は、「大将右の手に扇子を持ち床机に腰かけ、その背後に弓持ちやその他の役人が立ったり列座している。首を持参してきた奏者は、すこし離れて右の方に座す。

その座り方は両膝を伏せて前にて足を組み、(これすべて軍中にての坐りようなりの註がついている)さて次に大将の着座定まりて、弓持ちの役人座を立ちて、弓を大将にまいらせる。

(首実験するのに何故、弓が入用かの註はついていない)よって大将は持ちたる扇を腰にさし(或いは鎧の引き合にさすの註がある。要するにジャマッケだから、落さぬように何処かへ挟んでおけということだろう)

左手に弓を受けとりて、直ちに弦を内側へなし右の方へ曲げて向け突くべし。よって弓を進めたる人は左へ巡って戻ってきて、もとの座へ帰って座る」

というのが始まりで、

「首板にすえた首の元取りを右手で提げ、左手を首板の下にすえ、受け持つ格好でもって出て、門外または幕を巻き上げた処で坐して待ち、さて大将の実験となると、首の耳へ親指を入れ他の四本の指で顎をささえ、

首を仰向けにしたまま、すこし左へひねって持ってゆき、首の右側を見せるのが作法である」となっている。

しかし血なまぐさい食うか食われるかの戦国時代に、こんな舞台でカブキ役者が、メリハリをつけるようなカッコウの首実験のため、わざわざ重い思いをして、首を斬って持ち戻ってきたのだろうかと首を傾げたくなる。

もちろん立派な武将の首ならばそれだけの値打ちもあり、重い思いをして持ち運んでも報われるだろうが、豪い武将は小数でその他大勢の雑兵ぐらいの方がなんといっても多い。

そういう首など担いで持ち帰ったところで、それではまるで徒労のようにも想えるが、何故なのか判らない。

それに封建時代というのは身分制がはっきり決っていたのである。

講談や大衆よみものでは、下郎階級の足軽小者でも首をとってくれば、「よくやった」と昇進し、やがて将校クラスに当たる武者にもなれたようになっているが、実際はああいうことはなく、

非士分の者は手柄をよしたてたとしても、その頭分か主人の功績ということにされてしまい、当人へは、「褒美」という形で銭か米の一時賞与がでたにすぎないのである。

決して非士分の者が手柄によって取立てられるという事がなかったのは、現在のように個人のバイタリーで能率給や手当のつく自由競争の時代ではなかったからである。

「家名」「家門」といったものに重きをおかれた封建時代は、扶持とよばれた年俸も、個人ではなくそれに与えられるの定めだったからである。

となると、いくらの儲けにもならぬのに、足軽小者までが重い思いで担ぎ帰ったのは、「首は叩っ斬って持ち戻るもの」といった概念から離れて考えると、まことに奇妙すぎて変である。

首を持ってくれば銭になる

「切腹作法」といったものがあるが、それと同じことで、この首実験のやり方も、芝居のト書きというよりも見にいった観客が、舞台の役者たちの動きを、持っていった矢立で帖面へ写しとって、

それを纏めて、版元が適当にもっともらしい題名をつけ、文化文政時代に木版ですって売らんがために刊行したものなのであろう。

(白砂に裏返しの黄畳、それに赤い毛せん。水色の青い裃に白衣の主役が、飴色の三宝へ一礼して、白紙をまいた短刀をきらりと抜いて、腹にあて、赤い血綿を引っぱり出す)

といったそのままカラフルな絵になる切腹の舞台と、この首実験も同じであるらしい。

しかし実際は、切腹も首実験も、それらは、「死」という凄惨なものと生者との対面である。

そんな絵になったり、またはめりはりがつく演技であろう筈がなかろうと想う。もちろん負けていては、敵の首を並べて確認している暇もないから、これは勝利の祝典もかねるからして、

「めでたやのう」「祝着至極」と景気は良かったらしいが、それだからといって大相撲の結びの一番が終った後のように、大将自身が、「ただ今より、弓とり」といった行事をおこなうのも可笑しい。

それに敵の首級をとるという事自体が、その死を確認させるための証拠物件ゆえ、実際は大将に見せる前に、その下準備として、「目明し」とよばれた死者を生前から見知りの者に、面通しをさせ、

「何某の首に相違ない」と決まってから、各札を元取にぶら下げたり、耳へ穴をあけイヤリングのようにして提出したものである。

もちろん怨めしそうな顔をした死首など、とても、「これは、これは」と鑑賞するものではないから、大抵の場合は、「何某、誰某の首級にて間違いなきものにござります」

と係りの者が言上すると、大将なる者はろくすっぽ見もせずに、「あっ、そうか」「ふん」と、夏ならば鼻をふさいでいったろう。

(死者に礼をつくすため、恭々しく生首と対面した)などとは、余程のサディストでなくてはしなかったろうと想える。

というのは、取った首を持ち戻るのが、なにも大将の検分にそなえるのが主要目的でないなら、それは早く一般公開で提示し、

「敵の誰某をかくは討ち取ったるぞ」とPRし味方の士気を高揚させるか、または「勝利」を現実的に誇示するために必要だった故、「‥‥早うに」と、おん大将にはろくすっぽ見せもせず、

青竹の先につき立て、高張り提灯のように飾ったものであろう。

さて、敵将クラスの首は、持ち戻れば大将に見てもらえ恩賞にあずかるか、または一般に公開されて、己れの名を弘めることも出来るが、名もなき敵の首までどうして重たいのに、持ち戻ったかという疑問が湧いてくる。

ふつうの生首で七キロはあるが、もし冑でも冠っていようものなら十五キロは越す。

これを鎧具足を身につけ槍を抱えこんだ者が、どうして、「えんやこら」と抱えて持ち帰ったのかということである。

もちろん、首を持ち帰るのは、それだけ敢闘をした証拠であり、士分には「昇進」という戦功報酬もあった。

しかし封建時代の戦国の世では、前述したごとく士分以下の者の取った首は、あっさり主人の手柄とされてしまい、その主人から当人へは、

「平首なら一個につき銭何文、冑をつけた『もつけ』の首ならば、その何倍」という給与規定が、何処でも一律に定まっていた。

だから捲き上げる主人の側は、冑つきの首は、もっけの幸いであっても、運んでくる側では倍の褒美を貰っても目方が、二つ分なら、とんとんであって、たいして果報にはならない。

処が、この時代は初めに書いたように、みなせっせと足軽の首でも叩っ斬って、「重い重い」と、ふうふういいながら抱え戻ってきたのは、なんのためだったかとなるが、それを考える前に、現在の日本では、

首をとるのは脳味噌鳥が目的

「大衆保健薬は、はたして効き目があるのか」とか、「不良薬品を摘発する家庭薬の取締官が、その発明者とは情けない‥‥」

などと騒がれつつも、国民医療費の内、薬剤費が十兆円もの薬代を払っている事実。つまり日本人はきわめて薬を呑むのが好きな国民だということを、まず想起してみたい。

というのは今でこそ色々の名称で新薬が出るのに、戦国期というのは曲直瀬道三の著をみても、いわゆる草根皮の煎じ薬のみである。

これでは薬好きの当時の人間が困ったろうことは、想像にかたくない気がする。さて現在でも名称が残って通用しているが、漢方薬で、「生薬(きぐすり)」というのがある。

生きる薬というのではなく、生きていた物を原料にしたという動物性蛋白質のもので、なんとかの黒焼といった物が売られている。イモリの黒焼もこの分類である。

岡崎城の築山御前が武田方の減敬とよぶ唐人医と秘かに通じていたのが見つかって、謀叛の疑いを掛けられ、家康に殺されたという話もあるが、甲斐の山中にまで入りこんでいた程に、この時代には、

「唐人(からうど)」と呼ばれる明国人や高麗人の、医者とか薬屋というのが多く、それが中国地方から関東そして九州にまで沢山に日本へきていた。

何をしに来ていたかというと、徐福が東海の日本へ不老不死の妙薬を探しにきたという伝説にのっとってか、彼らは仙薬を仕入れにきていたものという。

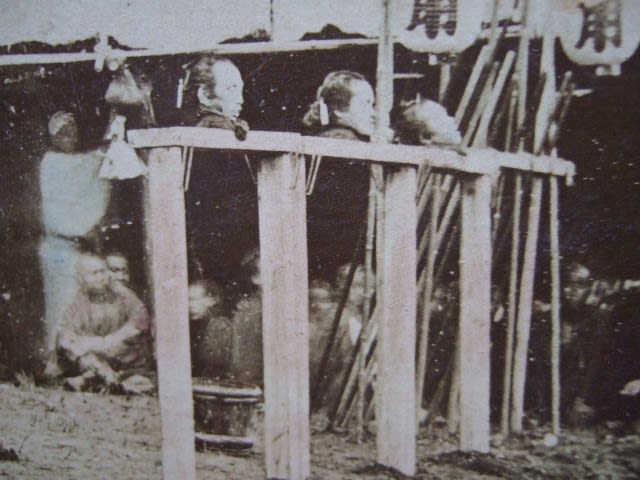

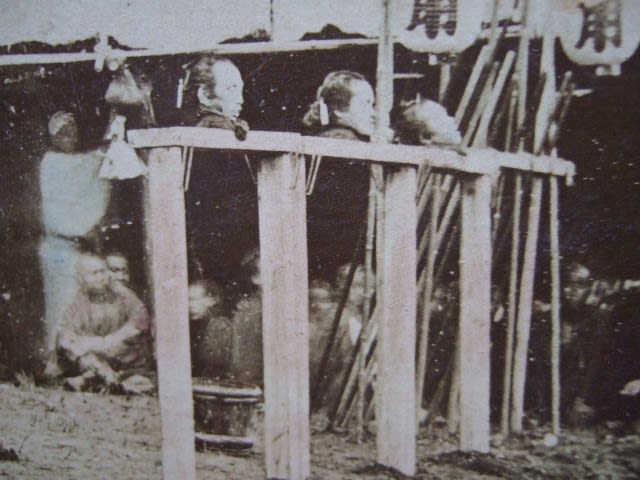

貝原益軒門下樫原重軒の『養生訓読解例集』には、「戦国の頃、武者どもが持ち来たる生首はさながら西瓜のごとく十個ずつ竹篭に入れられ、これを唐人の手下が縄でひきずってゆき、

人気なき所にて、たがねにて頭骨を割り味噌をすくい出し、乾し固めて丸薬となし、これを唐(みん)国へ送りて、大いなる利をあぐという。のち泰平の世となりて、打ち首なくなり彼らは帰国すといえど、

その神効は本朝にも伝えられ、富士吉田の番太郎長兵衛は死罪人の頭を割ってこれを製す。富士の妙薬、浅間六神丸というはこれなり」とある。

輸出ばかりでなく、やはり薬好きの国民性はその頃からで、国内需要もずっと盛んだったらしい。

つまり鼻や耳でも切ってくればよいのに、重い思いをして首を運んできたのは、決まった定額の恩賞の他に、生首一個につきいくらと、当時の六神丸本舗の出張人が買取りに出張していたからで、

「ええコウラ、もう一つおまけにええコウラ」昔の武者は汗をかきつつ、何個もひきずって持ってきたものらしい。

現代はすべて使い棄ての世の中だが、昔はそうではなくなんでも大切にし廃物利用を心がけ、死人を埋めるのにも、こやし代りに蜜柑の木の根方などを選んでいたものである。

だからして人間とても同様。死んだからといって焼いて灰にするような勿体ないことはせず、普段でも生血は竹筒に入れて、「労咳」にきくと、今なら胸部疾患特効薬とされ、肛門のところは抉り取られ、

「黄花剤」の名でレプラとよばれた天刑病の薬とされていた位のものである。

「ど頭かちわって味噌ぬいたるで」という喧嘩言葉が河内あたりには今も残っているように、頭蓋骨をかち割って味噌抜きする位は、当たり前のことで当時の常識といえ、格別珍しい事でもなかったのだろう。

ちなみに朝鮮人だった小西行長も「みそ屋」と書かれていて、歴史屋さんは醸造業だったと書いているが、全く勉強不足で、上記のように「薬屋」が正しい。

小西行長については以下を参照されたい。

「真説・小西行長 小西親子は朝鮮人」

https://blogs.yahoo.co.jp/yagiriannai/folder/1001444.html?m=lc&sv=%BE%AE%C0%BE%B9%D4%C4%B9&sk=1

切った首利用法

『戦国武家事典』という本によれば、「首実験」は、「大将右の手に扇子を持ち床机に腰かけ、その背後に弓持ちやその他の役人が立ったり列座している。首を持参してきた奏者は、すこし離れて右の方に座す。

その座り方は両膝を伏せて前にて足を組み、(これすべて軍中にての坐りようなりの註がついている)さて次に大将の着座定まりて、弓持ちの役人座を立ちて、弓を大将にまいらせる。

(首実験するのに何故、弓が入用かの註はついていない)よって大将は持ちたる扇を腰にさし(或いは鎧の引き合にさすの註がある。要するにジャマッケだから、落さぬように何処かへ挟んでおけということだろう)

左手に弓を受けとりて、直ちに弦を内側へなし右の方へ曲げて向け突くべし。よって弓を進めたる人は左へ巡って戻ってきて、もとの座へ帰って座る」

というのが始まりで、

「首板にすえた首の元取りを右手で提げ、左手を首板の下にすえ、受け持つ格好でもって出て、門外または幕を巻き上げた処で坐して待ち、さて大将の実験となると、首の耳へ親指を入れ他の四本の指で顎をささえ、

首を仰向けにしたまま、すこし左へひねって持ってゆき、首の右側を見せるのが作法である」となっている。

しかし血なまぐさい食うか食われるかの戦国時代に、こんな舞台でカブキ役者が、メリハリをつけるようなカッコウの首実験のため、わざわざ重い思いをして、首を斬って持ち戻ってきたのだろうかと首を傾げたくなる。

もちろん立派な武将の首ならばそれだけの値打ちもあり、重い思いをして持ち運んでも報われるだろうが、豪い武将は小数でその他大勢の雑兵ぐらいの方がなんといっても多い。

そういう首など担いで持ち帰ったところで、それではまるで徒労のようにも想えるが、何故なのか判らない。

それに封建時代というのは身分制がはっきり決っていたのである。

講談や大衆よみものでは、下郎階級の足軽小者でも首をとってくれば、「よくやった」と昇進し、やがて将校クラスに当たる武者にもなれたようになっているが、実際はああいうことはなく、

非士分の者は手柄をよしたてたとしても、その頭分か主人の功績ということにされてしまい、当人へは、「褒美」という形で銭か米の一時賞与がでたにすぎないのである。

決して非士分の者が手柄によって取立てられるという事がなかったのは、現在のように個人のバイタリーで能率給や手当のつく自由競争の時代ではなかったからである。

「家名」「家門」といったものに重きをおかれた封建時代は、扶持とよばれた年俸も、個人ではなくそれに与えられるの定めだったからである。

となると、いくらの儲けにもならぬのに、足軽小者までが重い思いで担ぎ帰ったのは、「首は叩っ斬って持ち戻るもの」といった概念から離れて考えると、まことに奇妙すぎて変である。

首を持ってくれば銭になる

「切腹作法」といったものがあるが、それと同じことで、この首実験のやり方も、芝居のト書きというよりも見にいった観客が、舞台の役者たちの動きを、持っていった矢立で帖面へ写しとって、

それを纏めて、版元が適当にもっともらしい題名をつけ、文化文政時代に木版ですって売らんがために刊行したものなのであろう。

(白砂に裏返しの黄畳、それに赤い毛せん。水色の青い裃に白衣の主役が、飴色の三宝へ一礼して、白紙をまいた短刀をきらりと抜いて、腹にあて、赤い血綿を引っぱり出す)

といったそのままカラフルな絵になる切腹の舞台と、この首実験も同じであるらしい。

しかし実際は、切腹も首実験も、それらは、「死」という凄惨なものと生者との対面である。

そんな絵になったり、またはめりはりがつく演技であろう筈がなかろうと想う。もちろん負けていては、敵の首を並べて確認している暇もないから、これは勝利の祝典もかねるからして、

「めでたやのう」「祝着至極」と景気は良かったらしいが、それだからといって大相撲の結びの一番が終った後のように、大将自身が、「ただ今より、弓とり」といった行事をおこなうのも可笑しい。

それに敵の首級をとるという事自体が、その死を確認させるための証拠物件ゆえ、実際は大将に見せる前に、その下準備として、「目明し」とよばれた死者を生前から見知りの者に、面通しをさせ、

「何某の首に相違ない」と決まってから、各札を元取にぶら下げたり、耳へ穴をあけイヤリングのようにして提出したものである。

もちろん怨めしそうな顔をした死首など、とても、「これは、これは」と鑑賞するものではないから、大抵の場合は、「何某、誰某の首級にて間違いなきものにござります」

と係りの者が言上すると、大将なる者はろくすっぽ見もせずに、「あっ、そうか」「ふん」と、夏ならば鼻をふさいでいったろう。

(死者に礼をつくすため、恭々しく生首と対面した)などとは、余程のサディストでなくてはしなかったろうと想える。

というのは、取った首を持ち戻るのが、なにも大将の検分にそなえるのが主要目的でないなら、それは早く一般公開で提示し、

「敵の誰某をかくは討ち取ったるぞ」とPRし味方の士気を高揚させるか、または「勝利」を現実的に誇示するために必要だった故、「‥‥早うに」と、おん大将にはろくすっぽ見せもせず、

青竹の先につき立て、高張り提灯のように飾ったものであろう。

さて、敵将クラスの首は、持ち戻れば大将に見てもらえ恩賞にあずかるか、または一般に公開されて、己れの名を弘めることも出来るが、名もなき敵の首までどうして重たいのに、持ち戻ったかという疑問が湧いてくる。

ふつうの生首で七キロはあるが、もし冑でも冠っていようものなら十五キロは越す。

これを鎧具足を身につけ槍を抱えこんだ者が、どうして、「えんやこら」と抱えて持ち帰ったのかということである。

もちろん、首を持ち帰るのは、それだけ敢闘をした証拠であり、士分には「昇進」という戦功報酬もあった。

しかし封建時代の戦国の世では、前述したごとく士分以下の者の取った首は、あっさり主人の手柄とされてしまい、その主人から当人へは、

「平首なら一個につき銭何文、冑をつけた『もつけ』の首ならば、その何倍」という給与規定が、何処でも一律に定まっていた。

だから捲き上げる主人の側は、冑つきの首は、もっけの幸いであっても、運んでくる側では倍の褒美を貰っても目方が、二つ分なら、とんとんであって、たいして果報にはならない。

処が、この時代は初めに書いたように、みなせっせと足軽の首でも叩っ斬って、「重い重い」と、ふうふういいながら抱え戻ってきたのは、なんのためだったかとなるが、それを考える前に、現在の日本では、

首をとるのは脳味噌鳥が目的

「大衆保健薬は、はたして効き目があるのか」とか、「不良薬品を摘発する家庭薬の取締官が、その発明者とは情けない‥‥」

などと騒がれつつも、国民医療費の内、薬剤費が十兆円もの薬代を払っている事実。つまり日本人はきわめて薬を呑むのが好きな国民だということを、まず想起してみたい。

というのは今でこそ色々の名称で新薬が出るのに、戦国期というのは曲直瀬道三の著をみても、いわゆる草根皮の煎じ薬のみである。

これでは薬好きの当時の人間が困ったろうことは、想像にかたくない気がする。さて現在でも名称が残って通用しているが、漢方薬で、「生薬(きぐすり)」というのがある。

生きる薬というのではなく、生きていた物を原料にしたという動物性蛋白質のもので、なんとかの黒焼といった物が売られている。イモリの黒焼もこの分類である。

岡崎城の築山御前が武田方の減敬とよぶ唐人医と秘かに通じていたのが見つかって、謀叛の疑いを掛けられ、家康に殺されたという話もあるが、甲斐の山中にまで入りこんでいた程に、この時代には、

「唐人(からうど)」と呼ばれる明国人や高麗人の、医者とか薬屋というのが多く、それが中国地方から関東そして九州にまで沢山に日本へきていた。

何をしに来ていたかというと、徐福が東海の日本へ不老不死の妙薬を探しにきたという伝説にのっとってか、彼らは仙薬を仕入れにきていたものという。

貝原益軒門下樫原重軒の『養生訓読解例集』には、「戦国の頃、武者どもが持ち来たる生首はさながら西瓜のごとく十個ずつ竹篭に入れられ、これを唐人の手下が縄でひきずってゆき、

人気なき所にて、たがねにて頭骨を割り味噌をすくい出し、乾し固めて丸薬となし、これを唐(みん)国へ送りて、大いなる利をあぐという。のち泰平の世となりて、打ち首なくなり彼らは帰国すといえど、

その神効は本朝にも伝えられ、富士吉田の番太郎長兵衛は死罪人の頭を割ってこれを製す。富士の妙薬、浅間六神丸というはこれなり」とある。

輸出ばかりでなく、やはり薬好きの国民性はその頃からで、国内需要もずっと盛んだったらしい。

つまり鼻や耳でも切ってくればよいのに、重い思いをして首を運んできたのは、決まった定額の恩賞の他に、生首一個につきいくらと、当時の六神丸本舗の出張人が買取りに出張していたからで、

「ええコウラ、もう一つおまけにええコウラ」昔の武者は汗をかきつつ、何個もひきずって持ってきたものらしい。

現代はすべて使い棄ての世の中だが、昔はそうではなくなんでも大切にし廃物利用を心がけ、死人を埋めるのにも、こやし代りに蜜柑の木の根方などを選んでいたものである。

だからして人間とても同様。死んだからといって焼いて灰にするような勿体ないことはせず、普段でも生血は竹筒に入れて、「労咳」にきくと、今なら胸部疾患特効薬とされ、肛門のところは抉り取られ、

「黄花剤」の名でレプラとよばれた天刑病の薬とされていた位のものである。

「ど頭かちわって味噌ぬいたるで」という喧嘩言葉が河内あたりには今も残っているように、頭蓋骨をかち割って味噌抜きする位は、当たり前のことで当時の常識といえ、格別珍しい事でもなかったのだろう。

ちなみに朝鮮人だった小西行長も「みそ屋」と書かれていて、歴史屋さんは醸造業だったと書いているが、全く勉強不足で、上記のように「薬屋」が正しい。

小西行長については以下を参照されたい。

「真説・小西行長 小西親子は朝鮮人」

https://blogs.yahoo.co.jp/yagiriannai/folder/1001444.html?m=lc&sv=%BE%AE%C0%BE%B9%D4%C4%B9&sk=1