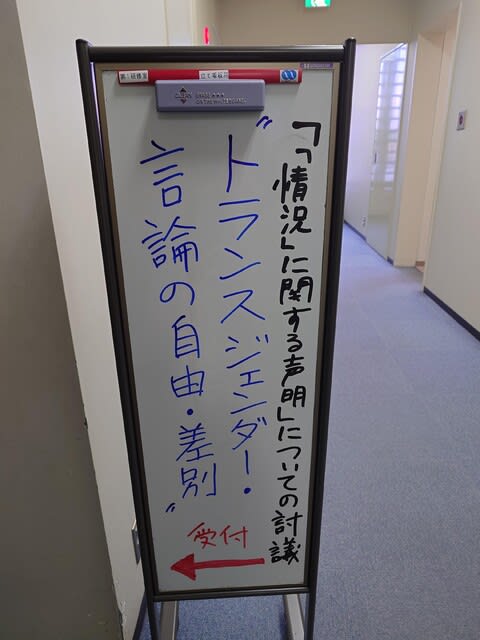

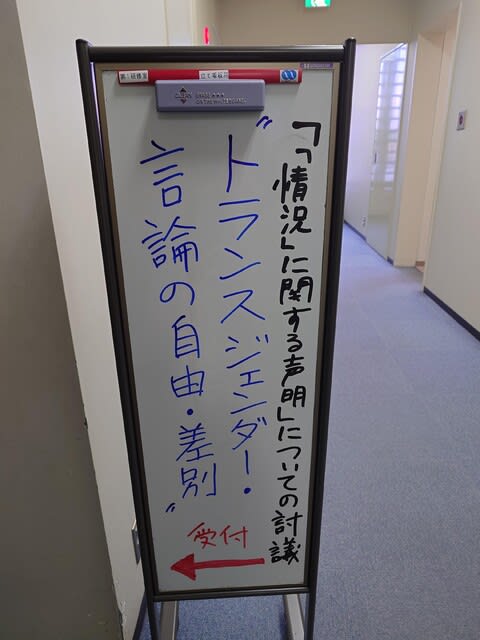

名古屋弁証法研究会の主催した「「『情況』に関する声明」についての討議」——トランスジェンダー・言論の自由・差別」が名古屋国際センターで開催されたので、先週末の土曜日12月21日に名古屋の会場まで行って聞いてきた。登壇者として、「討論者」である「「声明」支持派」(以下「支持派」)は、市田良彦、絓秀実、自称・室伏良平であり、「「声明」非支持派」(以下「非支持派」)には海上宏美、大野左紀子、塩野谷恭輔であった。「当事者枠」として阿部智恵、司会には栗田英彦がついていた。『情況』は2024年夏号において、「特集 トランスジェンダー」を企画し、そのような誌面が編集されたのだが、そこに掲載された各論文の掲載方針(編集方針)が、トランスジェンダーに対する偏見と差別を助長する可能性があり(もちろん編集方針の問題であり、各論が単純な意味での差別を助長しているわけではない)、それに対する抗議声明がネット上で発せられたのだ。「声明」は勿論、9月末現在で38名でなされており、個人的なものに帰せられるわけではないが、市田が発起したという事情から、「非支持派」からは中心的人物と目されて、討議の対象の人物となっている。そして、同誌の「キャンセルカルチャー」の特集で論文を発表していた絓も、「声明」に署名しており、「支持派」として登壇したことになる。僕自身は「キャンセルカルチャー」も「トランスジェンダー」の両特集を読んでおり、どう考えるべきか思案している所でもあったので、直接討議をする場に行って聞いてみたい(考えてみたい)という気持ちになって、名古屋に行った。

さて、討議の内容だが、長時間なされ、しかも「トランスジェンダー」のジェンダー・セクシュアリティの問題を中心に論じるというよりは、「声明」の是非で対立し、また表現の自由やキャンセルカルチャーをめぐって対立した場面が多かったので、僕自身の印象を中心に、意見を書いてみたいと思う。このブログでは討議としてほとんどなされなかった、ジェンダー・セクシュアリティの問題について触れたいので、まずは「声明」の議論を最初に記しておきたい。「声明」に関しては、昨今のネットでの「署名」の問題も含め、もう少し議論を詰めてから、「声明」を出した方がよいと思った。恐らく、市田、絓の両氏が、戦後民主主義批判や資本主義批判から、即自的な差別糾弾を批判し、ラディカルな差別問題、差別批判に関わってきたのは、二人のテクストを読めばわかる。その意味で出された「声明」であると思うが、しかし、様々な立場の人が「声明」では署名しており、「声明」の趣旨に一貫性があるのかどうかが判断できないところがある。この点を「非支持派」からも批判されており、会場の討論を聞いても、「声明」はその点は批判されてしまうだろう、と思った。昨今のネットでの署名を見ても思う所であり、ネットでの難しさである。「声明」におけるそのような〈不備〉を僕も感じながらも、ただ、司会と会場からの声も含め、どちらかというと「非支持派」側に雰囲気が傾いており、「支持派」が〈糾弾〉されている印象を受けた。この〈糾弾〉に対して、会場からは「第二の華青闘告発」という言葉も聞かれたが、果たしてそうだろうかと疑問が沸く。というのも、そういうためには、この討議でトランスジェンダーについてきちんと議論すべきで、それがなされていない以上、勿論「声明」の〈不備〉はあるにしても、フェアな議論になりにくかったのではないだろうか。〈マイノリティ〉の問題はほとんど議論されていないといってよい。

実際の「論文」の話に移り、2024年の「夏」と「秋」の各特集をすべて読んだ感想でいうと、登壇者の中の論文としては、「夏号」の阿部智恵の論文「身体改変的性別越境主義について——「性別」破壊論・序章」が〈議論〉をしていて良いと思った。この「討議」では終わる前に、配布された資料にもある「「(新)左翼」とは何か」という問いがなされたのだが、僕自身は「左翼」とは「(マルクスの)唯物論」を基礎に置いて理論的・実践的な課題に取り組む者だと思っている。恐らく会場ももはやそのようなことを論じる雰囲気でもなかったのか、会場では「マルクス」も「唯物論」という言葉も出ず、『情況』の編集長も既存の左翼との決別を意味するような言葉を発しており、「左翼」が不可能な時代なのか、と思わされたが、しかし何はともあれ、「左翼」は「(マルクスの)唯物論」に基づいた理論的・実践的な行動をとる者だというのは、僕の中では譲れない。この「唯物論」を基礎に置くならば、阿部論文がもっとも唯物論的な論文である。阿部論文は、トランスジェンダーの身体的物質的側面とそれに関わる経済的な条件の諸問題を論じており、「「性別」破壊」とはカオスやアナーキーというよりは、物質的条件の暴力性と向き合い、その暴力性とどう付き合っていくかの問題であると読めた。勿論その暴力をポジティヴな「破壊」の動力としたいというのもわかった。その意味で、阿部論文は僕にとって「唯物論的」に読める論文、即ち「左翼」に通じる論文であったのだ。この「討議」はネット配信で購入できるようなので、そこに入っているかどうかわからないが、討議と討議の合間の休み時間の雑談の中で、絓が隣に座っていた阿部に「サイボーグフェミニズム」を知っているかどうかを聞いていた。その時の反応では、阿部はハラウェイを知らないようにも見えたし、また絓がその時どういう意図で聞いたかは僕には判断できないが、僕自身も阿部の論文はハラウェイと比較して読むとどうなるのか、聞いてみたかったのだ。これがネットではなく会場で聞く意味だろうか。

このブログで以前書いたし、他の場所でも別に書いているので繰り返さないが、僕は「トランス」という様態こそが、性的差異の物質的条件だと考えているし、性差の二元論的体制を可能にする物質的条件も、本来「トランス」という様態それ自体の事だと思っている。これはデリダのエクリチュールや差延の応用で、デリダ自身もそう考えていたはずだが、性差自体は「トランス」という様態(阿部のいう「越境」)がない限りそれは到来しない。そういう意味で、トランスジェンダーの物質的条件を論じ、その物質的条件の問題化は、「女性」という〈性的マイノリティ〉の権利を唯物論的に考える上でも必須のはずである。同誌の「キャンセルカルチャー」の特集で、絓が「ラディカルフェミニズム」を唯物論という一点でなら支持できる部分もあると書いていたはずだ。それは「女性」の物質的条件をラディカルに〈男性中心主義〉から「分離」する唯物論があるからであるが、僕はその「分離」は、「トランス」と相同的な理論的、実践的意味を生むものだと思っている。それは現象学的還元にも似たラディカルさだろう。僕もその意味では「ラディカルフェミニズム」の物質性はマルクスや「唯物論」に関わるという意味で支持できる。そして「ラディカルファミニズム」はその意味で、トランスジェンダーの排斥や否定、差別にはならないはずだとも思っている。それは理論的必然である。そこはトランスジェンダーと「ラディカルフェミニズム」は、「トランス」や「分離」をめぐる、性的差異の物質的条件を問い直すという立場では共通しているからだ。僕はその意味で、「ラディカルフェミニズム」のある部分の立場の人が、トランス差別に加担することがまったく理解できないのである。

そして僕は、「支持派」が批判しておきながら、その論文を明確に明示しなかったと会場でも批判されていた、佐藤悟志の論文「トランスヘイトの自由こそ基本的人権」と阿部論文を比較したい。何故かというと佐藤論文は阿部論文同様に「唯物論的」なのかという問題があるからだ。会場でも議論になったが、佐藤論文がそのタイトルに反して?、内容は既成の民主主義やリベラルが思考停止の内に放棄している、「人権」の基底を露わにさせている論文だという意見がある。会場に来ていた外山恒一も、佐藤論文をよく読めばそのような〈基底〉を明らかにする論文であることがわかる、という趣旨の発言をしていた。『情況』を読むような人はそのような「リテラシー」を「左翼」として持っているはずではないのか、というのが外山の主張だったと理解した。僕自身も例えば、外山の〈選挙活動〉は、民主主義の〈基底〉それは文字通り、没落したクズのような〈基底〉を露わにする行為であり、民主主義の物質的条件を問いに付すものであると理解する。そういう意味では「ファシスト」になった外山にも「唯物論」と「左翼」に通じるものがあるということになる。外山は佐藤論文の中にもこの〈基底〉を見出すイロニーをなぜ読まないのか、といっていると思うのだが、絓もイロニーであることはわかるが、あれを『情況』に乗せることの問題は何か、ということを疑問にしていたのだ。

佐藤論文には「人間性そのもの」や「原初的な人間感情」、あるいは「生得女性」という言葉が現れる。前者二つは「ヘイト」という「感情」の起源と関連付けられており、後者は「生物学的女性」に結び付けられ、「女性」に支配と被害を与えているのは「生物学的男性」ということになっている。佐藤の立場では、「変態女装男」(佐藤論文は「トランス女性」をこう呼ぶ)は「生物学的男性」(原初的)なのだから、その「女性」への侵入を阻止したいというわけである。「ヘイト」は「ラブ」や「ライク」と同じ、「原初的な人間感情」と佐藤論文はいうのだが、それは「生物学的」なものと同じ意味で「原初的」なのだろうか。「生物学的女性」が「女湯」に必ず入ることは、どのような意味において「原初的」なのだろうか。「生物学的男性」が「男湯」に入ることで、「生物学的女性」を「女湯」において守ることは、どのような意味で「原初的」な行動なのだろうか。それは「ヘイト」や「ラブ」、「ライク」と同じ意味で「原初的」なのだろうか。佐藤論文では佐藤自身はかつて「性的リベラリスト」であったと書いているのだが、これは歴史的な意味において、佐藤が「ラディカルフェミニズム」であった、ということとして僕は理解した。だが今回の「夏号」の佐藤論文は「ラディカルフェミニスト」から後退した形で「原初的」なものを擁護しているように見える。恐らく「ラディカルフェミニズム」は女性という性的差異の物質的条件を、男性支配という資本主義的搾取から防衛するというものであるはずで、それは「生得女性」を「原初的」な存在として擁護する戦いではなかったはずだからだ。例えば、〈男性中心主義〉は「原初的」なのだから、「女性」が様々な意味で搾取されるのは当然で、「女湯」に「生物学的男性」が性的搾取目的で入ってもそういう〈男の性欲〉は「原初的」だから擁護されるべきだ、というのも理屈は通ってしまう。しかしそれでは搾取の関係は変わらないし、佐藤論文の趣旨からも逸脱する。それは「ラディカルフェミニズム」のいう〈男性中心主義〉自体が「原初的」でなく、経済的下部構造の重層的決定によって作られたものだからだろう。佐藤論文のいう「原初的」なものの防衛は、〈原初的ではない〉物質的条件によって構築されたものなのだから、このような循環した問題になってしまう。現在の社会で成立している「男湯」と「女湯」の区別が「原初的」というのは奇妙だし、例外など他の時代にいくらでも見つかってしまう。

何もこれは社会構築主義によって佐藤論文が批判できる、ということを即自的な意味で主張したいわけではない。そうではなく、佐藤論文は阿部論文より「唯物論的」なのかという問題をここでは見たいのだ。僕は、やはり阿部論文の「越境」の方が、物質的条件の搾取の問題に迫っており、「原初的」なものの防衛は、むしろ〈観念論〉に後退しているのではないか、と思っている。イロニーという〈観念論〉ともいえる。イロニーはマルクス主義の理論の内で「転倒」や「切断」を生み出す。それは例えマルクス主義に対立的で批判的な立場としてのイロニーだったとしても、「唯物論」とのかかわりのないイロニーは、「原初的」という観念論の中に溶解してしまうのではないか、ということである。その点、「トランス」という様態は、性的差異の物質的条件、加えて性の移行の問題として、そして性差の性起の問題として問題化が可能な核だと思う。もし「原初的」というならば、〈最初に差延(トランス)があった〉という意味で、「トランス」こそが、物質的には「ヘイト」や「ラブ」や「ライク」にも先立つ様態なのではないか。もし「原初的」なものを防衛するならば、「トランス」という唯物論的様態を真っ先に擁護すべきである。

会場では、阿部論文と佐藤論文の、それこそ議論、討論、論争があるべきだと思ったのだが、それはほとんどなかった。中途で、二人の間に応酬があったが、それは、〈論文掲載問題〉にすり替わってしまい、唯物論的対立というよりは、論文を掲載するのは賛成、内容もイロニーとして「9割」は受け入れられるという阿部の発言があったと思うが、僕はこの唯物論的な問題をめぐって、そこで手を打っていいのだろうか、と疑問が沸いた。むしろ、阿部論文の方が〈基底〉を露わにしていると、その「1割」の物質的対立を〈全〉として維持しなければならないと思う。そうじゃないと「越境」を「破壊」という物質的爆発にまで持っていくという趣旨が、「原初的」という〈観念論〉に溶解されてしまう。会場で阿部は「妊娠する」ことを目標と話していたが、その物質的矛盾の表明の方が、佐藤が阿部に向かって会場で発言した「原初的な人間感情」による「変態女装男」という言葉より、よほど唯物論的な厳しさがあった。

また、印象的だったのは、佐藤論文を〈イロニー〉や〈好意的〉に読み取ろうとする、例えば会場での外山の試みに、佐藤自身は不満を表しており、そのような〈好意的〉な解釈自体に不満と拒否を持っているようだった。つまり、〈リベラル〉に読まれてしまう拒否であり、それは佐藤論文の一貫性なんだろうと思った。勿論、これは〈イロニー〉です、と執筆者本人は言えないわけだが、この拒否は「ヘイト」は、「ラブ」や「ライク」と同じように「原初的な人間感情」としておきたかったからだと思う。そういう意味では、佐藤論文は「トランスジェンダー」に対する「ヘイト」(原初的な人間感情)の擁護それ自体の論文であり、執筆者的には〈イロニー〉的な解釈など邪魔なのかもしれない。

だとするならば、「原初的な人間感情」の純粋な擁護を『情況』はなぜ載せたのか、ということは編集方針において問われることとなる。会場でも発言があったように、「非支持派」が既成の〈左翼性〉を放棄したとしても、僕は「唯物論性」や物質的条件としての弁証法的唯物論、それに対立して反対する論文であったとしても、「唯物論性」を貫いている必要性が、『情況』という雑誌の歴史性を考えれば、なくてはならないのではないか、と思った。これは会場で絓も「キャンセルカルチャー」や「ノーディベート」という思考停止には批判的だと言っていたが、僕も絓同様に、それらには批判的である。言論の自由の物質性とは、あらかじめ許されたり許されなかったりする表現が存在しているわけではない、というのが出発地点であろう。しかし左翼雑誌として、そのような「原初的な人間感情」の擁護は、「唯物論的」なのだろうか、という批判的視点はいる。それは編集側が、「原初的な人間感情」などというものは「唯物論」ではない、と厳しく執筆者と批判的議論を喚起する意味において、である。これは「ノーディベート」ではない。この僕の考え方は、別に会場で批判されていた左翼的で硬直した思考ではないはずだ、と思う。やはり「左翼」及び左翼雑誌は「唯物論的」であるべきだと思うからである。そして左翼的には「トランス」という下部構造は擁護すべきだろう。それこそ搾取を打ち破る物質的構造としての様態だからだ。そういう批判的な編集の姿勢が必要だったのではないか。その点において、市田と絓の『情況』の編集方針への違和感は、十二分に理解できる。せっかく「当事者枠」に阿部がいたわけで、そこできちんと議論ができればよかったのだが、表現の自由という〈観念論〉に流される傾向があり、阿部に発言の機会があまりなかった。表現の自由を考える場合も、「トランス」の物質的条件から議論をした方が良かったのではないか。そもそも佐藤論文を載せる載せないは、編集権がある編集部が決めることで、それは口を封じたり封じなかったりすることではない、という会場での絓の主張で、その議論は終わるはずである。ただ、会場では「声明」こそが編集に介入し得るような「キャンセルカルチャー」を惹起するような署名をしたのではないか、という批判がなされていたが、この反論に応えうる準備は「支持派」に明確にあるべきだろう、とは思った。

「討議」の最後に、「左翼とは何か」というのは考えさせられた。僕自身は左翼とは言えないし、物質的対立の中で実践しているかといわれると、自信がないわけで、それ故に考えさせられた。そこで唯一いえることは「左翼」とは、「マルクス」と「唯物論」に少なくとも依拠すること、ということだった。デリダの「差延」も、唯物弁証法の向こうを張って出てきたものだろう。デリダの「歓待」も交換様式に対抗したもので、柄谷行人の「交換様式D」もそれにあたる。この対立があればこそ、「差延」に「唯物論性」が宿るはずである。しかし、マルクスなしのアナキズムや、マラブー的アナキズムは、「トランス」という物質性とは違った、安易なカオスや無秩序、両論併記、なんでもありを引き寄せて頽落させているのではないか。僕が読む、あるいはネットで観る尊敬すべきアナキストは、マルクスを常に意識している。それは否定的媒介としてでも、である。マラブーも著書『泥棒』の中で、「アナルコキャピタリズム」のアナキズムは避けるべきだと言っているが、マルクス主義を念頭に置かないアナキズムは、すぐにこの何でもありアナキズム、なんでも相互扶助、なんでも併載し、なんでも壊せるということになってしまうのではないか。マラブーはデリダ的「歓待」のアナキズムより明らかに理論的に弛緩し物質性を失っているように見える。これは僕の理解だが、例えば千坂恭二などはきちんと、常にマルクスからの距離を見定めながら、アナキズムの組織性、物質性、破壊的力(物質性)を論じていると思うが、それをマルクス抜きで受け止めている今の人はどうなのか、ということである。マルクスとアナキズムとの分かちがたい「境界」とその二つを「トランス」(差延・越境・滞留)することなしに、「左翼」であることはできるのか、が「討議」後に僕の考えたことである。

蛇足ながら、名古屋は宿泊費が週末は上がっており、そもそも宿が取りづらい。「観光」による影響だろうが、会場に来ていた知人も、宿の宿泊料の高さを嘆いていた。一日2万以上の宿泊費はさすがに払えず、僕は三重県が実家なので、実家に宿泊して東京に帰ることにした。東京よりも寒く、夜は雪が降っていた。ほぼ『鬼平犯科帳』を見て過ごしていた。