西暦209X年、インドネシア沖の面積1000?ほどの島で、新種の人類が発見された。

この新種の人類は小さな部族で、50~100人ほどの単位で集落を作り、その集落は10カ所ほどに点在していると思われる。

この部族が確認されたのは、20世紀の後半であるが、このとき調査はされたものの新種の人類であることには誰一人気づかなかった。外見ではホモ・サピエンスとまったく区別はつかないのである。

それからおよそ100年がたち、その間追跡調査はなされていなかったので、新たに調査隊が組織された。すると、100年前には確認されなかった住居の建築技術や新たな道具が確認された。しかしそれは、100年という短い期間にしては、あまりにも大きな進歩であった。しかも、彼らは100年前の調査のときとかわらず、文字を持たないのだ。

調査隊は、文化や技術の伝承、発展の研究に格好の材料が見つかったと考えた。

当初は、他の部族との交流や、海を越えた交易などにより、新たな道具や技術の発展があったのであろうと推測した。しかし、他の文化圏との交流は殆ど確認されなかった。そこで、部族内での文化、技術の伝承の仕方に主眼をおき調査を続けた。しかしそれでも、親から子、子から孫、また、祖父母から孫へ伝承されるだけで、特別かわったことは発見されなかった。

研究者たちは、10日間この部族と生活をともにし調査を続けたが、調査の最終日まで、この急激な技術力の進歩がいかにして起きているのか突き止められずにいた。すると、ガイド兼通訳で調査隊に加わっていた、青年が驚くべきことに気がついた。

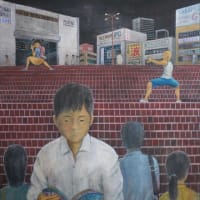

通訳の仕事とは関係のないことで、その集落の子供と話をしていたときのことである。なんと、その集落には、親子6~7世代が同居しているのだ。

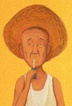

この新種の人類は成長が早く、8才ほどで成熟した大人になる。平均寿命は60才ほどであるが、次々と子供が大人になるため、何世代にもわたって、同時に知識や技術が伝えられる。多くの世代が同居しているため、文字を持たない文化でありながら、「言い伝え」にたよらない的確な伝承が可能なようである。

もちろん、これだけの理由で、急激な技術力の発展は説明しきれないが、一つの要因になっていることは確かなようである。

DNA鑑定はこれからであるが、それを待たずして、彼らが新種の人類であることはほぼ間違いないようである。

はたして、我々と新種の人類は共存が可能なのであろうか。

いや、共存ということ以前に、この新種の人類からすれば、我々新人はもはや旧人である。かつて、旧人と新人が同時に地球上にいた時代がありながら、やがて旧人は滅び、我々新人が陸地という陸地に繁栄していった。この新種の人類は、やがて我々ホモ・サピエンスを駆逐するのだろうか。それとも、これほどまでに地上に繁栄した人類におされ、新種の人類は生活の場を広げることができずに終わるのか。

地球の環境が大きく変動し続けて行く中、彼ら新種の人類の出現は必然なのかもしれない。

この物語はフィクションです。

SFショートショートだと思って読んでくださいね。

この新種の人類は小さな部族で、50~100人ほどの単位で集落を作り、その集落は10カ所ほどに点在していると思われる。

この部族が確認されたのは、20世紀の後半であるが、このとき調査はされたものの新種の人類であることには誰一人気づかなかった。外見ではホモ・サピエンスとまったく区別はつかないのである。

それからおよそ100年がたち、その間追跡調査はなされていなかったので、新たに調査隊が組織された。すると、100年前には確認されなかった住居の建築技術や新たな道具が確認された。しかしそれは、100年という短い期間にしては、あまりにも大きな進歩であった。しかも、彼らは100年前の調査のときとかわらず、文字を持たないのだ。

調査隊は、文化や技術の伝承、発展の研究に格好の材料が見つかったと考えた。

当初は、他の部族との交流や、海を越えた交易などにより、新たな道具や技術の発展があったのであろうと推測した。しかし、他の文化圏との交流は殆ど確認されなかった。そこで、部族内での文化、技術の伝承の仕方に主眼をおき調査を続けた。しかしそれでも、親から子、子から孫、また、祖父母から孫へ伝承されるだけで、特別かわったことは発見されなかった。

研究者たちは、10日間この部族と生活をともにし調査を続けたが、調査の最終日まで、この急激な技術力の進歩がいかにして起きているのか突き止められずにいた。すると、ガイド兼通訳で調査隊に加わっていた、青年が驚くべきことに気がついた。

通訳の仕事とは関係のないことで、その集落の子供と話をしていたときのことである。なんと、その集落には、親子6~7世代が同居しているのだ。

この新種の人類は成長が早く、8才ほどで成熟した大人になる。平均寿命は60才ほどであるが、次々と子供が大人になるため、何世代にもわたって、同時に知識や技術が伝えられる。多くの世代が同居しているため、文字を持たない文化でありながら、「言い伝え」にたよらない的確な伝承が可能なようである。

もちろん、これだけの理由で、急激な技術力の発展は説明しきれないが、一つの要因になっていることは確かなようである。

DNA鑑定はこれからであるが、それを待たずして、彼らが新種の人類であることはほぼ間違いないようである。

はたして、我々と新種の人類は共存が可能なのであろうか。

いや、共存ということ以前に、この新種の人類からすれば、我々新人はもはや旧人である。かつて、旧人と新人が同時に地球上にいた時代がありながら、やがて旧人は滅び、我々新人が陸地という陸地に繁栄していった。この新種の人類は、やがて我々ホモ・サピエンスを駆逐するのだろうか。それとも、これほどまでに地上に繁栄した人類におされ、新種の人類は生活の場を広げることができずに終わるのか。

地球の環境が大きく変動し続けて行く中、彼ら新種の人類の出現は必然なのかもしれない。

この物語はフィクションです。

SFショートショートだと思って読んでくださいね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます