「極小世界ー昭和の匠ー」の最終回です。前回記事→① ②

昭和53年。小野沢昌山は作品を納めに銀座平野屋を訪れました。

店頭に一つのミニチュアの経机がありました。ハッと目が留まりました。

平野屋の先代社長の話から『小林礫斎(こばやしれきさい)』の作品とわかりました。

小林礫斎。浅草馬道に産まれ。

明治から戦前にかけて、根付や様々な驚くべきミニチュアを、

素材や極限まで縮小して実物を忠実に再現した作品を作成した人物。

まさに昌山が追い求めた世界。

しかし残念ながらすでに昭和34年に故人となっていました。

昌山は礫斎を心の師とし、その作品を同じように作る事もしたそうです。

けれど一番の違いは、礫斎は他の職人と協力し一つ作品を作り上げましたが、昌山はすべての作業を一人で行ったそうです。

なんという昌山の技術力でしょうか。

そのために最高の材料、道具にひたすらこだわったのです。

そして一つの物を作るのに、何日もかけて作品にする対象を見続けたそうです。

職人ー匠ーの情熱。一般人には計り知れない世界。

「栗」白檀。1.8cm。小さな虫食い穴より

虫がぴょこんと顔を出します。

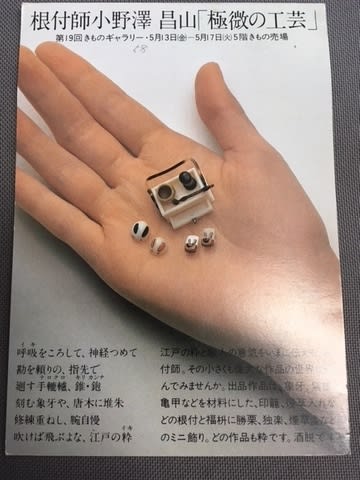

昭和58年5月13日より5日間。昌山は銀座松屋で個展「極微の工芸展」を開きました。

その時のハガキです。雪兎がかわいすぎます!(2018年6月19日写真追加)

昭和59年5月のハガキです。

写真の玩具の精緻さから、昌山の技量の凄さがわかると思います。

(2019年6月20日写真追加)

作品は即売され、すぐに売れてしまいました。

「弟子を探していたんだよ。一人ぐらい誰か、弟子にしてくれないかっていってくるかとおもっていたんだが、誰も来やしねえ。がっかりしたよ。誰か弟子になんないかねえ(現代の匠)」

特定の師匠を持たなかった小野沢昌山は、その技を継ぐ人を探していたのです。

昭和59年3月小野沢昌山は亡くなりました。後継者は見つからず、昭和の匠の終焉を迎えてしまいました。

その技は、銀座平野屋に残された作品に見る事が出来ます。

「簪とのしめ」3cm。べっ甲・象牙・堆朱。のしめが立体的!

「独楽」堆朱。0.8cmと1,2cm

「●●●●」象牙・堆朱 1×1×1.3cm 楽しい仕掛けが!→答えは次の機会に。

遊び心に溢れた精緻な作品は、現代の私たちに昭和の匠の技の素晴らしさを見せてくれます。

そしてその技の裏側にこめられた匠の情熱に思いを馳せた時、昭和の匠の手仕事の奥深さを感じずにはいられません。

「つま付下駄」象牙・堆朱1,8cm

昌山の作品を所蔵している方は、銀座平野屋以外でも数多くいらっしゃると思います。

その作品達が、持ち主の手の中で慈しんでもらえたらと願わずにはいられません。

これからも。ずっと。ずっと

今回このブログを通して、銀座平野屋と縁が深い『昭和の匠・小野沢昌山』と作品を紹介できた事を嬉しく思います。

*銀座平野屋が所蔵していた礫斎作品は現在、たばこと塩の博物館で見る事が出来ます。

【参考文献】

「現代の匠 中村雄昴 角川選書169」

「朝日新聞埼玉版(昭和57年10月16日)」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます