観音山は、「経埋ムベキ山」として『旧天山、胡四王、観音山・・・』とかかれているから3番目の「経埋ムベキ山」である。

ところで、花巻市内の観音山には「(高松)観音山」の他に「(円万寺)観音山」もある。下根子桜から見れば、鼎立する配置で

胡四王山、旧天山、(高松)観音山

がいずれも指呼の距離にあり、それらの背後に早池峰山が控えていることを考えれば(高松)観音山(260.7m)の方であることはほぼ確実であろう。

それではいよいよ(高松)観音山を目指そう。

花巻から国道283号線を釜石に向かうと猿ヶ石川に懸かる橋がある。その付近からの

《1 (高松)観音山全景》(平成20年6月2日撮影)

である。一本の大樹の見える方の頂きが高松観音のあるピーク、その右のピークが三角点のある260.7mの頂上である。

その橋を渡ってそのまま283号線を釜石に向かう。賢治記念館に曲がらずに道なりに真っ直ぐ行ば峠にさしかかるとある右手の

《2 立て看板》(平成20年6月2日撮影)

ここを右折して林道に入ると観音山へ行ける。この看板は

《3 高松観音堂の案内》(平成20年6月2日撮影)

であり、『奇岩 志願の窓』があるなどと書いてある。

林道脇にはかなりの

《4 群生ニッコウキスゲ》(平成20年6月2日撮影)

があって見事である。

林道をだらだらと行くとやがて岩根神社にたどり着く。

《5 岩根神社由緒》(平成20年4月16日撮影)

説明には

現在あるこの岩根神社は、江戸時代には高松寺の一宇の観音堂であったが明治初年の廃仏毀釈によって廃寺となり、岩根神社と改称されている。神社の拝殿はかつての観音堂であった。

古記録によると昔は真言古規の山で高松寺は一山の惣寺号であり、一山の繁盛は類なしとうたわれた古刹であった。

昔の高松寺は七坊あったと伝えられ、西大坊、東大坊、東禅坊、日向坊、ならい坊、本坊、明ヶ沢坊である。・・

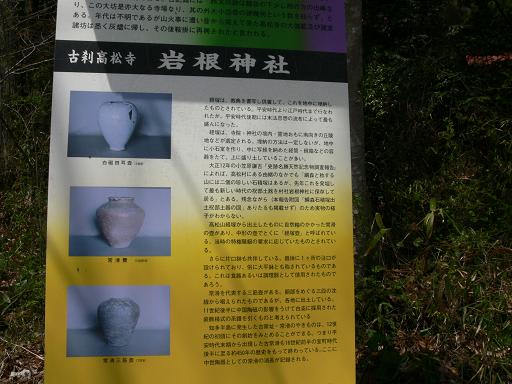

とある。また、その下に続いて「経塚」についての説明がある。

《6 経塚の説明》(平成20年4月16日撮影)

経塚は、教典を書写し供養して、これを地中に埋納したものとされている。平安時代より江戸時代まで行われたが、平安時代後期末法思想の流布によって最も盛んになった。

経塚は、寺院・神社の境内、霊地おもに南向きの丘陵地などが選定される。埋納の方法は一定しないが、地中に小石室を作り、中に写経を納めた経筒・経箱などの容器をたて、上に盛り土していることが多い。・・・

高松山経塚から出土したものに自然釉の懸かった常滑の壺があり、中型の壺でとくに「経塚壺」と呼ばれている。当時の特権階級の要求に応じたものとされている。・・・

と書かれている。

なお、この説明板の反対側に次のような標識

《7 笊岩》(平成20年6月25日撮影)

がある。そして、ここを下りると

《8 階段状の参道》(平成20年4月16日撮影)

がある。

今回はここまでは林道を辿って来たわけだが、昔はこの林道はなかったわけで観音山の麓から登ってきただろうから、その参道を確認してみたいので一度ここを下ってみる。

これが昔の参道入口で、そこの石碑には

《9 村社岩根神社》(平成20年6月25日撮影)

と刻まれてあった。里人からこの神社が崇められていたことが窺える。側にはここにも経塚壺に関する

《10 巻市指定有形文化財の説明》(平成20年6月25日撮影)

のための看板が立ててあった。

では再び上ってみよう。

《11 坂道の参道》(平成20年6月25日撮影)

にはやがて鳥居が現れ、その

《12 鳥居脇には供養塔》(平成20年6月25日撮影)

《13 〃 》(平成20年6月25日撮影)

がいくつかあった。

そしてこの参道を登り切れば林道と出会いであり、元の場所に戻ることになる。神社前には

《14 注連縄を張った大岩》(平成20年6月25日撮影)

もある。このような岩が、あの賢治の言っている「安山集塊岩」なのだろうか。

賢治は「ある農学生の日誌」 1925年10月25日の中で

・・・それからは洪積層が旧天王の安山集塊岩の丘つゞきのものにも被さってゐるかがいちばん疑問だったけれど・・・

と書いている。

このことに関しては、「宮沢賢治との旅」(宮城一男著、津軽書房)によれば、

集塊岩というのは、やはり、火山噴出物の一種で、大小さまざまの角れきが火山灰でかためられている”岩おこし”のような岩石。その角れきの岩種が安山岩なので、安山集塊岩(安山質集塊岩)とよんだのだろう。

とある。

なお、この大岩の直ぐ上が岩根神社(高松観音堂)である。そしてそこにも

《15 岩根神社の境内の杉古木に寄りかかる大岩》(平成20年4月16日撮影)

がある。

そして、岩根神社の直ぐ上に

《16 高松観音堂》(平成20年4月16日撮影)

と鐘楼堂がある。なお、お賽銭を百円以上いれれば鐘を撞いて良いと案内板にあるので撞いてみた。

この堂を左から巻いて裏の尾根を登ると、先程の立て看板にも書いてあった

《17 奇岩 志願の窓》(平成20年6月2日撮影)

がある。覗くと何かいいことが叶うのだろうか。

この一帯は、4月中旬には

《18 カタクリの群生》(平成20年4月16日撮影)

《19 〃 》(平成20年4月16日撮影)

が見られる。

また、このような

《20 標識》(平成20年6月2日撮影)

もあり、

《21 一字一石経塚塔》(平成20年6月2日撮影)

や

《22 松の大木》(平成20年6月2日撮影)

もある。なお、《1 (高松)観音山全景》で触れた頂きの大樹というのはこの松の大木のことである。そして、手前に横たわっているのは倒れてしまった松の大木である。先程の男松と女松とはこのことであろうか。とすれば、倒れたのはどちらの松なのだろうか。

さて、観音山の頂上であるがこの尾根筋を登って行ってみると、

《23 ミヤマナルコユリ》(平成20年6月2日撮影)

や

《24 マルバダケブキ》(平成20年6月2日撮影)

が咲いていたが、肝心の登山路はもちろん、踏み跡さえも途中で完全に消えてしまった。しかも林の中は薄暗くて見通しも利かないのでここからのルートは諦めて引き返した。

再び林道に戻り、別ルートで頂上を目指す。道沿いには

《25 ノアザミ》(平成20年6月2日撮影)

《26 その花》(平成20年6月2日撮影)

《27 ニッコウキスゲ》(平成20年6月2日撮影)

《28 シロバナニガナ》(平成20年6月2日撮影)

などが咲いていた。

地図上ではヘアピンで左折して頂上に行けることになっているのだがその分岐が見つからない。あちこち探してみるが見つからず、見つかったのは、これはこれで嬉しいことなのだが

《29 ヒメハギ》(平成20年6月2日撮影)

《30 ジンヨウイチヤクソウ》(平成20年6月2日撮影)

である。

その他には

《31 オオヤマフスマ》(平成20年6月2日撮影)

《32 ツクバネウツギ》(平成20年6月4日撮影)

があり、いくつかのチョウ

《33 クロアゲハ》(平成20年6月4日撮影)

《34 キチョウ》(平成20年6月4日撮影)

《35 ゴイシシジミ》(平成20年6月2日撮影)

と、名前が未だ分からない

《36 あのチョウ》(平成20年6月2日撮影)

にも遇った。

肝心の分岐だが、いろいろと探し回った結果ようやくヘアピン状の分岐が分かり 、わくわくしながら荒れた路を辿っていった。

、わくわくしながら荒れた路を辿っていった。

地図上からも、実際の地形からも、そして雰囲気からしてもここがほぼ間違いなく

《37 三角点のあるはずの場所》(平成20年6月2日撮影)

《38 〃 》(平成20年6月2日撮影)

である。しかし、地面は

《39 見事な藪》(平成20年6月2日撮影)

で覆われていて、探しても探しても三角点は見つからなかった 。

。

心残りで、2日後にまたチャレンジしてみたが結局は三角点は見つからなかった。しょうがない、草も枯れて見通しの利く来年の春まで待つことにしよう。

がっかりしながら下った林道の道野辺に咲く花々

《40 マメグンバイナズナ》(平成20年6月4日撮影)

《41 クサノオウ》(平成20年6月4日撮影)

《42 ウマノアシガタ》(平成20年6月4日撮影)

《43 オニタビラコ》(平成20年6月4日撮影)

が咲いていた。

どういう訳か、3番目に書かれている「経埋ムベキ山」観音山(260.7m)ではあるが、この山も賢治の作品には一度も出てきていないようだ。関連することと云えば、それこそこの観音山には「埋経」が行われていたということぐらいのもの。

続きの

”(4)飯豊森”のTOPへ移る。

”(4)飯豊森”のTOPへ移る。

前の

”(2)胡四王山(その2)”のTOPへ戻る。

”(2)胡四王山(その2)”のTOPへ戻る。

「経埋ムベキ山」32座のリストのある

”「経埋ムベキ山」のまとめ”のTOPに移る。

”「経埋ムベキ山」のまとめ”のTOPに移る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

ところで、花巻市内の観音山には「(高松)観音山」の他に「(円万寺)観音山」もある。下根子桜から見れば、鼎立する配置で

胡四王山、旧天山、(高松)観音山

がいずれも指呼の距離にあり、それらの背後に早池峰山が控えていることを考えれば(高松)観音山(260.7m)の方であることはほぼ確実であろう。

それではいよいよ(高松)観音山を目指そう。

花巻から国道283号線を釜石に向かうと猿ヶ石川に懸かる橋がある。その付近からの

《1 (高松)観音山全景》(平成20年6月2日撮影)

である。一本の大樹の見える方の頂きが高松観音のあるピーク、その右のピークが三角点のある260.7mの頂上である。

その橋を渡ってそのまま283号線を釜石に向かう。賢治記念館に曲がらずに道なりに真っ直ぐ行ば峠にさしかかるとある右手の

《2 立て看板》(平成20年6月2日撮影)

ここを右折して林道に入ると観音山へ行ける。この看板は

《3 高松観音堂の案内》(平成20年6月2日撮影)

であり、『奇岩 志願の窓』があるなどと書いてある。

林道脇にはかなりの

《4 群生ニッコウキスゲ》(平成20年6月2日撮影)

があって見事である。

林道をだらだらと行くとやがて岩根神社にたどり着く。

《5 岩根神社由緒》(平成20年4月16日撮影)

説明には

現在あるこの岩根神社は、江戸時代には高松寺の一宇の観音堂であったが明治初年の廃仏毀釈によって廃寺となり、岩根神社と改称されている。神社の拝殿はかつての観音堂であった。

古記録によると昔は真言古規の山で高松寺は一山の惣寺号であり、一山の繁盛は類なしとうたわれた古刹であった。

昔の高松寺は七坊あったと伝えられ、西大坊、東大坊、東禅坊、日向坊、ならい坊、本坊、明ヶ沢坊である。・・

とある。また、その下に続いて「経塚」についての説明がある。

《6 経塚の説明》(平成20年4月16日撮影)

経塚は、教典を書写し供養して、これを地中に埋納したものとされている。平安時代より江戸時代まで行われたが、平安時代後期末法思想の流布によって最も盛んになった。

経塚は、寺院・神社の境内、霊地おもに南向きの丘陵地などが選定される。埋納の方法は一定しないが、地中に小石室を作り、中に写経を納めた経筒・経箱などの容器をたて、上に盛り土していることが多い。・・・

高松山経塚から出土したものに自然釉の懸かった常滑の壺があり、中型の壺でとくに「経塚壺」と呼ばれている。当時の特権階級の要求に応じたものとされている。・・・

と書かれている。

なお、この説明板の反対側に次のような標識

《7 笊岩》(平成20年6月25日撮影)

がある。そして、ここを下りると

《8 階段状の参道》(平成20年4月16日撮影)

がある。

今回はここまでは林道を辿って来たわけだが、昔はこの林道はなかったわけで観音山の麓から登ってきただろうから、その参道を確認してみたいので一度ここを下ってみる。

これが昔の参道入口で、そこの石碑には

《9 村社岩根神社》(平成20年6月25日撮影)

と刻まれてあった。里人からこの神社が崇められていたことが窺える。側にはここにも経塚壺に関する

《10 巻市指定有形文化財の説明》(平成20年6月25日撮影)

のための看板が立ててあった。

では再び上ってみよう。

《11 坂道の参道》(平成20年6月25日撮影)

にはやがて鳥居が現れ、その

《12 鳥居脇には供養塔》(平成20年6月25日撮影)

《13 〃 》(平成20年6月25日撮影)

がいくつかあった。

そしてこの参道を登り切れば林道と出会いであり、元の場所に戻ることになる。神社前には

《14 注連縄を張った大岩》(平成20年6月25日撮影)

もある。このような岩が、あの賢治の言っている「安山集塊岩」なのだろうか。

賢治は「ある農学生の日誌」 1925年10月25日の中で

・・・それからは洪積層が旧天王の安山集塊岩の丘つゞきのものにも被さってゐるかがいちばん疑問だったけれど・・・

と書いている。

このことに関しては、「宮沢賢治との旅」(宮城一男著、津軽書房)によれば、

集塊岩というのは、やはり、火山噴出物の一種で、大小さまざまの角れきが火山灰でかためられている”岩おこし”のような岩石。その角れきの岩種が安山岩なので、安山集塊岩(安山質集塊岩)とよんだのだろう。

とある。

なお、この大岩の直ぐ上が岩根神社(高松観音堂)である。そしてそこにも

《15 岩根神社の境内の杉古木に寄りかかる大岩》(平成20年4月16日撮影)

がある。

そして、岩根神社の直ぐ上に

《16 高松観音堂》(平成20年4月16日撮影)

と鐘楼堂がある。なお、お賽銭を百円以上いれれば鐘を撞いて良いと案内板にあるので撞いてみた。

この堂を左から巻いて裏の尾根を登ると、先程の立て看板にも書いてあった

《17 奇岩 志願の窓》(平成20年6月2日撮影)

がある。覗くと何かいいことが叶うのだろうか。

この一帯は、4月中旬には

《18 カタクリの群生》(平成20年4月16日撮影)

《19 〃 》(平成20年4月16日撮影)

が見られる。

また、このような

《20 標識》(平成20年6月2日撮影)

もあり、

《21 一字一石経塚塔》(平成20年6月2日撮影)

や

《22 松の大木》(平成20年6月2日撮影)

もある。なお、《1 (高松)観音山全景》で触れた頂きの大樹というのはこの松の大木のことである。そして、手前に横たわっているのは倒れてしまった松の大木である。先程の男松と女松とはこのことであろうか。とすれば、倒れたのはどちらの松なのだろうか。

さて、観音山の頂上であるがこの尾根筋を登って行ってみると、

《23 ミヤマナルコユリ》(平成20年6月2日撮影)

や

《24 マルバダケブキ》(平成20年6月2日撮影)

が咲いていたが、肝心の登山路はもちろん、踏み跡さえも途中で完全に消えてしまった。しかも林の中は薄暗くて見通しも利かないのでここからのルートは諦めて引き返した。

再び林道に戻り、別ルートで頂上を目指す。道沿いには

《25 ノアザミ》(平成20年6月2日撮影)

《26 その花》(平成20年6月2日撮影)

《27 ニッコウキスゲ》(平成20年6月2日撮影)

《28 シロバナニガナ》(平成20年6月2日撮影)

などが咲いていた。

地図上ではヘアピンで左折して頂上に行けることになっているのだがその分岐が見つからない。あちこち探してみるが見つからず、見つかったのは、これはこれで嬉しいことなのだが

《29 ヒメハギ》(平成20年6月2日撮影)

《30 ジンヨウイチヤクソウ》(平成20年6月2日撮影)

である。

その他には

《31 オオヤマフスマ》(平成20年6月2日撮影)

《32 ツクバネウツギ》(平成20年6月4日撮影)

があり、いくつかのチョウ

《33 クロアゲハ》(平成20年6月4日撮影)

《34 キチョウ》(平成20年6月4日撮影)

《35 ゴイシシジミ》(平成20年6月2日撮影)

と、名前が未だ分からない

《36 あのチョウ》(平成20年6月2日撮影)

にも遇った。

肝心の分岐だが、いろいろと探し回った結果ようやくヘアピン状の分岐が分かり

、わくわくしながら荒れた路を辿っていった。

、わくわくしながら荒れた路を辿っていった。地図上からも、実際の地形からも、そして雰囲気からしてもここがほぼ間違いなく

《37 三角点のあるはずの場所》(平成20年6月2日撮影)

《38 〃 》(平成20年6月2日撮影)

である。しかし、地面は

《39 見事な藪》(平成20年6月2日撮影)

で覆われていて、探しても探しても三角点は見つからなかった

。

。心残りで、2日後にまたチャレンジしてみたが結局は三角点は見つからなかった。しょうがない、草も枯れて見通しの利く来年の春まで待つことにしよう。

がっかりしながら下った林道の道野辺に咲く花々

《40 マメグンバイナズナ》(平成20年6月4日撮影)

《41 クサノオウ》(平成20年6月4日撮影)

《42 ウマノアシガタ》(平成20年6月4日撮影)

《43 オニタビラコ》(平成20年6月4日撮影)

が咲いていた。

どういう訳か、3番目に書かれている「経埋ムベキ山」観音山(260.7m)ではあるが、この山も賢治の作品には一度も出てきていないようだ。関連することと云えば、それこそこの観音山には「埋経」が行われていたということぐらいのもの。

続きの

”(4)飯豊森”のTOPへ移る。

”(4)飯豊森”のTOPへ移る。前の

”(2)胡四王山(その2)”のTOPへ戻る。

”(2)胡四王山(その2)”のTOPへ戻る。「経埋ムベキ山」32座のリストのある

”「経埋ムベキ山」のまとめ”のTOPに移る。

”「経埋ムベキ山」のまとめ”のTOPに移る。 ”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。

”宮澤賢治の里より”のトップへ戻る。 ”目次”へ移動する。

”目次”へ移動する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます