例によって長岡派しか意味が分かりません。

1.映像再生に向いているBH

ホームシアター雑誌には住宅メーカーの展示場と見まごうばかりのホームシアターが掲載されている。確かに見た目はすごいが、SPは大口径のバスレフ型である。これが音が悪い。高いから音が良いわけではない。大口径は過渡特性が悪い。バスレフ型は音の抜けが悪い。ではBHが理想かと言えば、じゃじゃ馬であり、ソースの粗が見えてしまって、とても音楽鑑賞といった感じではなく、音を聞き取るといった風情となる。

実は映画を再生する時には「音を聞く」事になるので、都合が良い。BHの弱点は低音の薄さだったのだが、アルニコ磁石ユニットとデジタルアンプの登場でかなり厚みが出てきた。デジタルアンプには好き嫌いあるが、電源投入後すぐに性能が発揮できるのと、筐体の割には出力が稼げ、省電力である。もっともBHは高能率だから、アンプの出力が足りないということは起きない。デジアンはスイッチオンですぐにお手軽に使える点と、低音の明瞭さが気に入っている。仕組み上、高音域の歪み率は高いはずだが可聴帯域においては、むしろアナログアンプよりも低歪みに聞こえる。

2.現行体制を拡張する。

正直、現状でも必要にして充分だが、手持ちの機材を整備して可能な限りチューンナップするつもりだ。

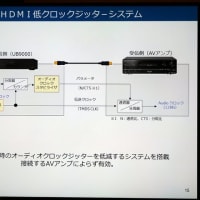

そうすると、不要な機材やパーツが確定する。不要なものはすぐにヤフオクで売る。システムを図に示したが、新規に買うのはサブウーハー共鳴管の木材ぐらいである。

当初いろいろ考えてコンプレッションドライバーの導入を考えたが、音圧が合わない上に振動板位置がメインSPよりも後ろになってしまう。そこで退蔵しているMG130HRに中音域をあてがえば良いと考えた。マグネシウム振動板の音色はとても魅力的である。

マルチチャンネル化をする場合一般的にはチャンネルデバイダーを使うが、私は使わない。チャンデバは音が歪んだり、薄くなったりする。高価なデジタルチェンデバなら音の劣化はある程度防げるのかもしれないが、システムは複雑になりすぎる。

ハース効果で、先に耳に到達した音が聴覚を支配する。だから、振動板位置を調整して切り抜ける。複数のSPから同じ音域の音がでれば「滲む」はずだが、実際はそうならない。脳が高性能なのか、いい加減なのか良くわからない。

MG130HRは手持ちの16cmユニット用BHのバッフルを加工して装着し、D-58ESの上に逆さにして置く。地震が来てもひっくり返らないように、D-58ESとはネジで連結するつもりだ。

3.サブウーハー

FE-138ES-Rが4組余っているので、これを使って共鳴管サブウーハーを作る。フロントSPの間に床に寝かせる。その方が地震の心配もないし、重しをふんだんにおける。

理想的な設計を考えなくてはならないが、作りやすさを優先する。

共鳴管の1回折り返し、ユニットは全面に付ける。音道は3m程度を考えている。できるだけ長いほうが良いのだが、3×6板の制限から考えると最長で3.6m+折り返し距離程度となるだろう。

TA-DA9100ESのサブウーハープリアウトを4分割し、TA-DA7000ESのマルチチャンネル入力のメインとサラウンドへ入力する。サラウンドバックもプリアウトから入力する。6chのパワーアンプとして使える。同じS-Masterを使っているので、音の繋がりも良いだろう。但し、D/A-A/Dが入るので音質の劣化は避けられない。

私はセンターSPは使わない。ファントムモードで使用する。センターSPの置く場所がないのと、音楽CDを聞くときに切り替えるのが面倒だとか、+1個SPが増える費用がもったいないとか色いろある。長岡先生もセンターSPは使わなかった。

4.ツィーターは-6dbカット

ツィーターの-18dbカットやコンプレッションドライバー用のパッシブネットワークを考えたが、面倒なのと、うまくいかない可能性や接続ミスによる破損リスクを考えて、止めた。集めた素子やドライバーはすべからく売り尽くす。

はやり、SPの構成はシンプルな方が良い。私にとっては充分に複雑なので、なるべく簡素化したいという思いが強い。

5.どうせやるならトコトンまでやったほうが良い。

現状でも実はもう充分なのである。戦争映画を再生したときのの迫力は凄まじい。その上、爆音にどのようなエフェクトをかけているのかも良く分かるぐらいに、音に解像度がある。映画館よりも音質の点では圧倒的に上回っている。まぁ、どうせやるなら、トコトンまでやってみようと考えた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます