『オックスフォード多喜二シンポジウム論文集』。定価(本体)2000円+税 。

本書についてのお求め、お問い合わせなどは、 Tel:011-251-7841 の紀伊國屋書店 北海道営業部営業課にお願いいたします。

荻野先生、ご紹介ありがとうこざいます。

本書は、小樽商科大学と白樺文学館多喜二ライブラリーの後援で2008年9月、英国オックスフォード大学において開催された「小林多喜二記念シンポジウム」の発表論文集である。

シンポジウムでは、「多喜二の視点から見た身体・地域・産業」をメーンテーマに世界各国から33件の発表がなされたが、本論文集は多喜二の母校・小樽商科大学出版会の助成を受け、現在の多喜二研究の水準を示し今後の研究方向を予測させるもの23件を精選し、小樽商大創立百周年記念出版の一つとして刊行した。

論文集編集委員会を、同シンポジウムのコーティネートを担当した、島村輝、リンダ・フローレス、ヘザー・ボウエン=ストライクの3名に、荻野富士夫、白樺文学館多喜二ライブラリーを加えて構成した。 書名は、採用した発表内容にふさわしいものとして『多喜二の視点から見た身体・地域・教育』とした。

●『2008年オックスフォード小林多喜二記念シンポジウム論文集 多喜二の視点から見た身体・地域・教育』が2/15 発売。

発行=小樽商科大学出版会、

発売=株式会社紀伊國屋書店、定価(本体)2000円+税

問い合わせなどは、紀伊國屋書店 北海道営業部営業課 磯前高夫Tel:011-251-7841 Fax:011-261-8548E-mail:t_isomae@kinokuniya.co.jp

本シンポジウムのコーディネーターの一人である、島村輝・女子美術大学教授によるプレビューは以下のURLをクリックしてください。

http://blog.livedoor.jp/insectshima/archives/51846538.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

同書の目次は以下の通り。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Contents_目 次

―――――――――――――――――――――――――――――――― Preface_序

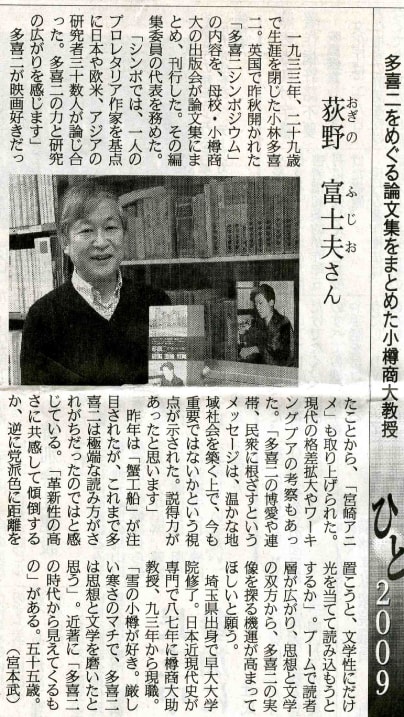

◇荻野 富士夫(Fujio OGINO)

―――――――――――――――――――――――――――――――― Greeting_ごあいさつ

◇山本 眞樹夫(Makio YAMAMOTO)・小樽商科大学学長 1

◇佐野 力(Chikara SANO)・白樺文学館館長 3

◇Linda Flores(リンダ・フローレス)・Oxford University 准教授 5

―――――――――――――――――――――――――――――――― Keynote report_基調報告(和文サマリー) 6

◇ Vera Mackie(ヴェラ・マッキー)=帝国日本における性労働の表象――「プロレタリア解読」の試み Contents_目 次 body region education xii Keynote report_基調報告(英文) Vera Mackie(ヴェラ・マッキー)=Representing Sexual Labour in Imperial Japan: Towards ‘Proletarian’ Reading Strategy 256

―――――――――――――――――――――――――――――――― Report_報告

●第1分科会「女性――身体とメディア」

◇ Linda Flores(リンダ・フローレス)= Women in a Troubled Age:Negotiating Class and Gender in Takiji’s “Yasuko” 12

◇ Reiko Abe Auestad(安倍オースタッド玲子)= Kobayashi Takiji, Strindberg’s Miss Julie, and the Realist View of the “Body” 30

◇ 神村 和美(Kazumi KAMIMURA)=言説の彼方・空白の力――「救援ニュース№18.附録」を中心に 43

◇ 中川 成美(Shigemi NAKAGAWA)=小林多喜二における《大衆》――メディア・ジェンダー・ヴィジュアリティ 52

●第2分科会「身体と権力」

◇荻野 富士夫(Fujio OGINO)=小林多喜二と治安体制 61

◇ Curtis Anderson Gayle(カーティス・アンダーソン・ゲイル)=Kobayashi Takiji and Representing the Body against Empire 70

◇ 山 眞紀子(Makiko YAMASAKI)=拷問における身体の収奪――小林多喜二『一九二八・三・一五』と村上春樹『貧乏な叔母さんの話』 86

◇ Heather Bowen-Struyk(へザー・ボーウェン=ストライク)=Bodies in Pain 96

●第3分科会「地域と植民地主義」

◇ 小森 陽一(Yoichi KOMORI)=植民地空間としての「蟹工船」――差延(ディフェランス)の集団 111 xiii

◇ 河西 英通(Hidemichi KAWANISHI)=小林多喜二における異境感とリージョナリズム 122

◇ 高橋 秀晴(Hideharu TAKAHASHI)=潜在する原体験――多喜二にとっての生地秋田 131

◇ 尾西 康充(Yasumitsu ONISHI)=小林多喜二と植民地――「不在地主」の周辺 140

●第4分科会「モダニズムとリアリズム、大衆文学」

◇ 鳥木 圭太(Keita TORIKI)=リアリズムと身体――「党生活者」を起点として 154

◇ 王 成(Wang Cheng)=プロレタリア文学の活力――小林多喜二から松本清張へ 164

●第5分科会「群衆と闘争」

◇ 島村 輝(Teru SHIMAMURA)=暴力・犠牲・連帯――今に生きる小林多喜二 177

●第6分科会「植民地時代のKorea」

◇李 修京(YI Sugyong)=Kim Dooyong and Kobayashi Takiji 187

◇ 朴 眞秀(PARK Jinsu)=韓国プロレタリア文学の国際主義と「民族」概念 201

●第7分科会 円卓討論「労働と教育に関する諸問題」

◇岡村 洋子(Yoko OKAMURA)=平和教材として読む『蟹工船』 207

◇ Adrienne Carey Hurley(エイドリアン・カーリー・ハーリー)=Teaching Takiji: Pedagogies of Love and Liberation 218

◇岡野 幸江(Yukie OKANO)=『女工哀史』とグローバリズム 224

◇北村 隆志(Takashi KITAMURA)=「蟹工船」と現代青年 233 Contents_目 次 xiv

●第8分科会「多喜二と映画」

◇ 秦 剛(Qing Gang) =一九二九年に交差する歴史と表象――小林多喜二『蟹工船』と宮崎駿『紅の豚』をめぐって 244

―――――――――――――――――――――――――――――――― Summary_

2008年オックスフォード多喜二シンポジウム コーディネーター公式「総括とまとめ」 Heather Bowen-Struyk(へザー・ボーウェン=ストライク) 292

2008年オックスフォード多喜二シンポジウム コーディネーター公式「総括とまとめ」への補足 島村輝 297

――――――――――――――――――――――――――――――――

◇カラーグラビア小林多喜二プロフィール

写真でみるオックスフォード小林多喜二記念シンポジウム

海外に翻訳された小林多喜二著作

シンポジウム開催報告 シンポジウム事務局 300

執筆者プロフィール 308

編集後記 313

本書についてのお求め、お問い合わせなどは、 Tel:011-251-7841 の紀伊國屋書店 北海道営業部営業課にお願いいたします。

荻野先生、ご紹介ありがとうこざいます。

本書は、小樽商科大学と白樺文学館多喜二ライブラリーの後援で2008年9月、英国オックスフォード大学において開催された「小林多喜二記念シンポジウム」の発表論文集である。

シンポジウムでは、「多喜二の視点から見た身体・地域・産業」をメーンテーマに世界各国から33件の発表がなされたが、本論文集は多喜二の母校・小樽商科大学出版会の助成を受け、現在の多喜二研究の水準を示し今後の研究方向を予測させるもの23件を精選し、小樽商大創立百周年記念出版の一つとして刊行した。

論文集編集委員会を、同シンポジウムのコーティネートを担当した、島村輝、リンダ・フローレス、ヘザー・ボウエン=ストライクの3名に、荻野富士夫、白樺文学館多喜二ライブラリーを加えて構成した。 書名は、採用した発表内容にふさわしいものとして『多喜二の視点から見た身体・地域・教育』とした。

●『2008年オックスフォード小林多喜二記念シンポジウム論文集 多喜二の視点から見た身体・地域・教育』が2/15 発売。

発行=小樽商科大学出版会、

発売=株式会社紀伊國屋書店、定価(本体)2000円+税

問い合わせなどは、紀伊國屋書店 北海道営業部営業課 磯前高夫Tel:011-251-7841 Fax:011-261-8548E-mail:t_isomae@kinokuniya.co.jp

本シンポジウムのコーディネーターの一人である、島村輝・女子美術大学教授によるプレビューは以下のURLをクリックしてください。

http://blog.livedoor.jp/insectshima/archives/51846538.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

同書の目次は以下の通り。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Contents_目 次

―――――――――――――――――――――――――――――――― Preface_序

◇荻野 富士夫(Fujio OGINO)

―――――――――――――――――――――――――――――――― Greeting_ごあいさつ

◇山本 眞樹夫(Makio YAMAMOTO)・小樽商科大学学長 1

◇佐野 力(Chikara SANO)・白樺文学館館長 3

◇Linda Flores(リンダ・フローレス)・Oxford University 准教授 5

―――――――――――――――――――――――――――――――― Keynote report_基調報告(和文サマリー) 6

◇ Vera Mackie(ヴェラ・マッキー)=帝国日本における性労働の表象――「プロレタリア解読」の試み Contents_目 次 body region education xii Keynote report_基調報告(英文) Vera Mackie(ヴェラ・マッキー)=Representing Sexual Labour in Imperial Japan: Towards ‘Proletarian’ Reading Strategy 256

―――――――――――――――――――――――――――――――― Report_報告

●第1分科会「女性――身体とメディア」

◇ Linda Flores(リンダ・フローレス)= Women in a Troubled Age:Negotiating Class and Gender in Takiji’s “Yasuko” 12

◇ Reiko Abe Auestad(安倍オースタッド玲子)= Kobayashi Takiji, Strindberg’s Miss Julie, and the Realist View of the “Body” 30

◇ 神村 和美(Kazumi KAMIMURA)=言説の彼方・空白の力――「救援ニュース№18.附録」を中心に 43

◇ 中川 成美(Shigemi NAKAGAWA)=小林多喜二における《大衆》――メディア・ジェンダー・ヴィジュアリティ 52

●第2分科会「身体と権力」

◇荻野 富士夫(Fujio OGINO)=小林多喜二と治安体制 61

◇ Curtis Anderson Gayle(カーティス・アンダーソン・ゲイル)=Kobayashi Takiji and Representing the Body against Empire 70

◇ 山 眞紀子(Makiko YAMASAKI)=拷問における身体の収奪――小林多喜二『一九二八・三・一五』と村上春樹『貧乏な叔母さんの話』 86

◇ Heather Bowen-Struyk(へザー・ボーウェン=ストライク)=Bodies in Pain 96

●第3分科会「地域と植民地主義」

◇ 小森 陽一(Yoichi KOMORI)=植民地空間としての「蟹工船」――差延(ディフェランス)の集団 111 xiii

◇ 河西 英通(Hidemichi KAWANISHI)=小林多喜二における異境感とリージョナリズム 122

◇ 高橋 秀晴(Hideharu TAKAHASHI)=潜在する原体験――多喜二にとっての生地秋田 131

◇ 尾西 康充(Yasumitsu ONISHI)=小林多喜二と植民地――「不在地主」の周辺 140

●第4分科会「モダニズムとリアリズム、大衆文学」

◇ 鳥木 圭太(Keita TORIKI)=リアリズムと身体――「党生活者」を起点として 154

◇ 王 成(Wang Cheng)=プロレタリア文学の活力――小林多喜二から松本清張へ 164

●第5分科会「群衆と闘争」

◇ 島村 輝(Teru SHIMAMURA)=暴力・犠牲・連帯――今に生きる小林多喜二 177

●第6分科会「植民地時代のKorea」

◇李 修京(YI Sugyong)=Kim Dooyong and Kobayashi Takiji 187

◇ 朴 眞秀(PARK Jinsu)=韓国プロレタリア文学の国際主義と「民族」概念 201

●第7分科会 円卓討論「労働と教育に関する諸問題」

◇岡村 洋子(Yoko OKAMURA)=平和教材として読む『蟹工船』 207

◇ Adrienne Carey Hurley(エイドリアン・カーリー・ハーリー)=Teaching Takiji: Pedagogies of Love and Liberation 218

◇岡野 幸江(Yukie OKANO)=『女工哀史』とグローバリズム 224

◇北村 隆志(Takashi KITAMURA)=「蟹工船」と現代青年 233 Contents_目 次 xiv

●第8分科会「多喜二と映画」

◇ 秦 剛(Qing Gang) =一九二九年に交差する歴史と表象――小林多喜二『蟹工船』と宮崎駿『紅の豚』をめぐって 244

―――――――――――――――――――――――――――――――― Summary_

2008年オックスフォード多喜二シンポジウム コーディネーター公式「総括とまとめ」 Heather Bowen-Struyk(へザー・ボーウェン=ストライク) 292

2008年オックスフォード多喜二シンポジウム コーディネーター公式「総括とまとめ」への補足 島村輝 297

――――――――――――――――――――――――――――――――

◇カラーグラビア小林多喜二プロフィール

写真でみるオックスフォード小林多喜二記念シンポジウム

海外に翻訳された小林多喜二著作

シンポジウム開催報告 シンポジウム事務局 300

執筆者プロフィール 308

編集後記 313

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます