「青天を衝け・渋沢栄一」(1話) 近代社会の創始者、渋沢栄一

タイトル 「青天を衝け」の渋沢栄一は、天保11年(1840)、埼玉県深谷市の養蚕と製藍を営む家に生まれました。来年、2021年、若き心で挑戦を続けた男、渋沢栄一のNHK大河ドラマは「青天を衝け」に決り,2021年2月14日(日)より放映が始まります。

渋沢栄一は、2023年の新一万円札の肖像としても注目されています。

慶応3年(1867)パリ万国博覧会で徳川慶喜公の弟君徳川昭武公のお供として、ヨーロッパに渡り、文化思想と経済学を学びました。新知識を吸収,維新後帰国し大蔵省に出仕,明治政府の国家予算を作り、国立銀行条例制定などを定めました。明治6年(1873)退官後,第一国立銀行,王子製紙,大阪紡績など500余の会社設立に関与し,朝鮮や中国への投資も企て,日本資本主義の発展に貢献しました。実業教育機関の創設や各種の社会事業に尽力しました。

「日本資本主義の父」と称されました。

晩年は民間外交にも力を注ぎ、ノーベル平和賞の候補に2度も選ばれています。

「青天を衝く」のように高い志を持って未来を切り開きました。「緻密な計算」と「誠意」をモットウに、近代日本のあるべき姿を追い続けました。

渋沢栄一の生涯を紹介します。(伊能忠敬研究会東北志部長 松宮輝明文)

令和2年1月20日(月)

マメタイムス新聞掲載 松宮輝明著

伊能忠敬研究会東北支部長

あさかの学園大学講師

安積歴史塾・二本松グレートアカデミー講師

旧長岡藩主牧野公奉賛会

松宮輝明

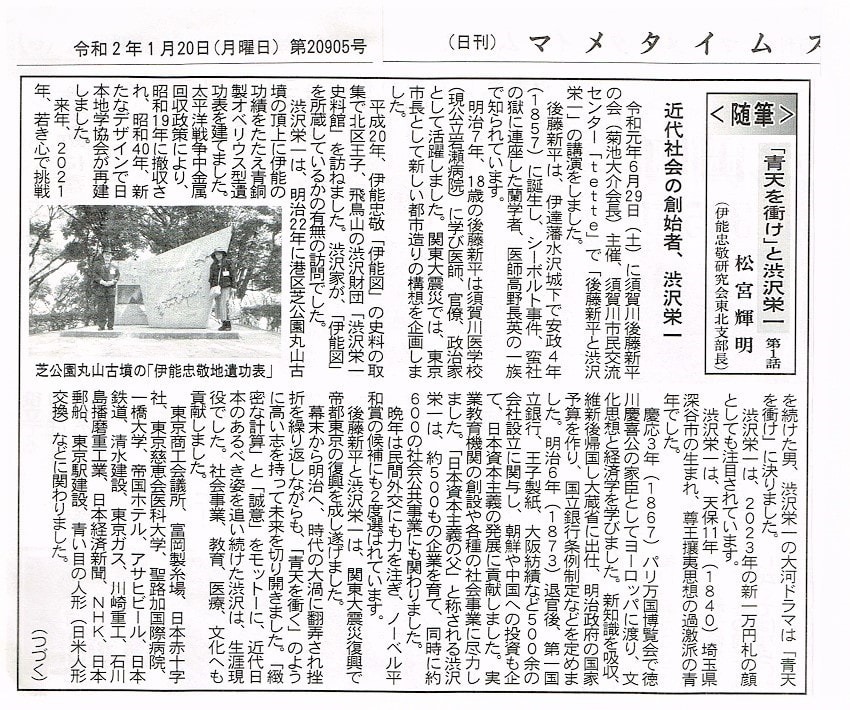

◎再建された伊能忠敬遺功表 平成30年4月24日 (左筆者、伊能研究会員松宮由生子氏)

昭和40年5月8日除幕式、再建の世話人は渋沢栄一の孫故渋沢敬三氏(昭和19年、日銀総裁、昭和20年、大蔵大臣)外28名、設計は、日展作家、彫刻家円淵勝三作

◎旧伊能忠敬遺功表【1889年~1944年9月】第二次世界大戦の金属回収命令により撤去されました。

明治20年(1887)6月30日,総代(東京地学会幹事)渡辺洪基, 渋沢栄一、大鳥圭介、大蔵喜八郎、福地源一郎の5名の名で、伊能忠敬の「遺功表」を芝公園に建設する旨、東京府知事宛て出願し、8月17日付けで許可されました。

この遺功表は青銅製で、正面に「贈正四位伊能忠敬先生測地遺功表」の文字が刻まれている。(資料提供 伊能忠敬研究会戸村茂昭氏)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます