日本人がサンマを100円で買えない本当の理由環境変化や中国漁船は不漁の主原因になるのか片野 歩様記事抜粋2022/08/21 5:00

今年も8月20日に、サンマの大型棒受け網漁船の出漁が始まりました。大型船出漁の少し前から、小型や中型のサンマ漁船が出漁する仕組みになっています。

しかしながら、中小型船が向かう肝心の近場の漁場には、近年ほとんどサンマが来遊してきません。燃油高騰もあり、出漁しても不漁の可能性が高いので、見合わせる漁船が出てきています。8月になれば、サンマが当たり前のように獲れていた時代から一変してしまいました。

水揚げの激減で、冷凍される原料も激減。このため鮮魚だけでなく、解凍サンマの供給環境も、大きく悪化してしまったのです。

前年比較で一喜一憂しても無意味なワケ

7月末に水産庁から今期のサンマ漁の予報が発表されました。「漁期を通じた来遊量は、昨年を上回るが、依然として低水準」としています。

「今年6~7月に行った調査では、資源量は198.9万トンで、昨年の2.4倍に増えた」「表層トロールによる調査結果、採取されたサンマの数は昨年より4割増えた」といった報道もされています。

「過去最低だった昨年に比べて」といった、但し書きも見られますが、「昨年より増える?」と、これではまるで、サンマ資源が回復したかのように錯覚させられてしまいます。

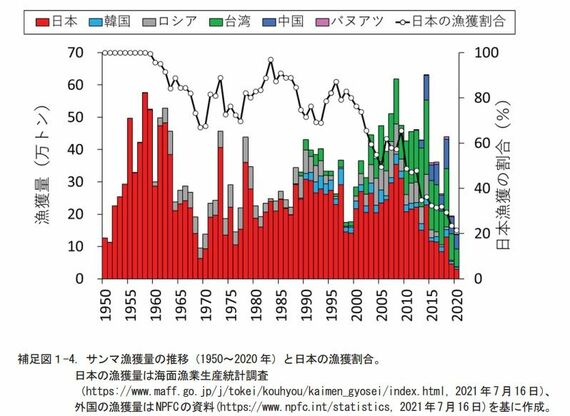

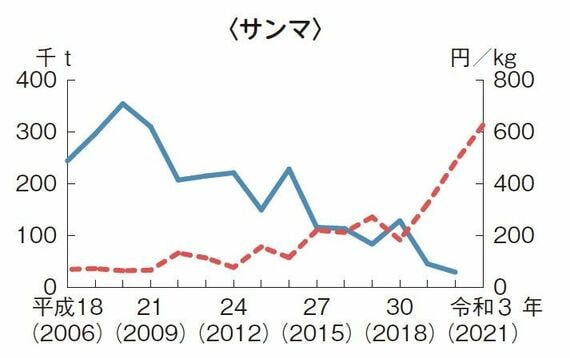

上のグラフをご覧ください。凸凹を繰り返しながら日本の漁獲量(赤の棒グラフ)が減少していることがわかります。増えたというのは、過去最低という非常に小さい分母に対してのことであり、サンマという魚種に限らず、中長期的にみれば、何倍増加であっても誤差の範囲内であり、酷い状態に変わりがないことがよくあります。

過去最低の漁獲量が更新され続けているサンマ漁。不漁の原因としてよく出てくる理由は、次のようなものです。「海水温の上昇」「日本の沿岸に回遊する前に、外国漁船に漁獲されてしまう」「マイワシが増えたため、サンマが寄り付かない」などです。

それらに原因がないとは言いませんが、本質的な不漁原因が何なのか?は、ほとんど伝えられていません。そこで具体的なエビデンスをもとに解説します。

海水温の上昇が原因?

もし海水温が、サンマがたくさん獲れていたころの温度に戻ったら、再び大漁の日々が戻るのでしょうか? 残念ながら答えは明確にノーです。

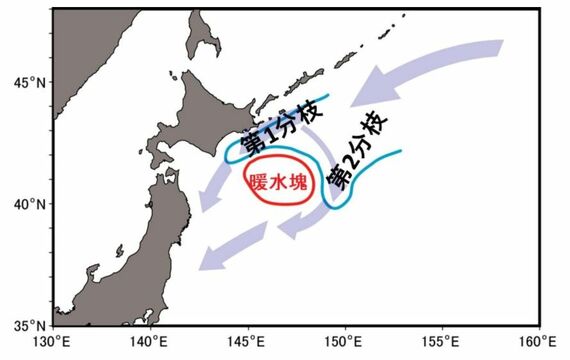

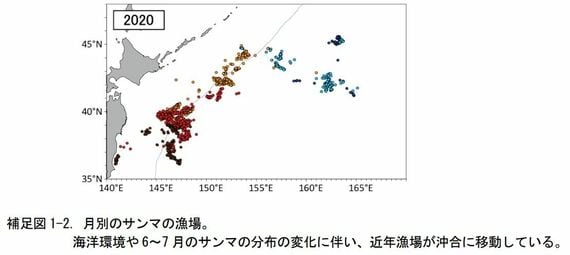

例えば、上図のように北海道沖に「暖水塊」(だんすいかい)があり、これが来遊を妨げているという説があります。暖水塊とは周囲より温度の高い海水の塊のこと。サンマ来遊の妨げになってはいないとは言いません。しかしながら、昨年(2021年)のサンマ漁場の94%は、その暖水塊のはるか沖合の公海だったのです。

上図で比べてみるとわかりますが、ここで問題なのは、日本の沿岸に回遊して来ないというより、公海も含めたサンマの資源量そのものの減少であることをご理解ください。つまり、海水温が下がっても、そもそもサンマ資源が激減しているから、漁獲量は急回復しないということなのです。

(出所)農水省データより筆者作成

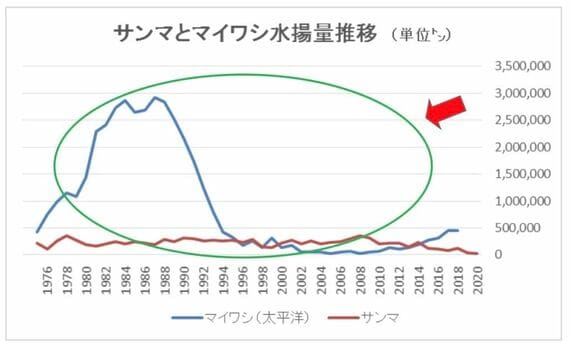

上のグラフをご覧下さい。マイワシとサンマの漁獲量推移のグラフです。1980年代のマイワシの漁獲量は、現在よりはるかに莫大であったことがわかります。

ところで、同時期のサンマも平均で20万トン前後と、昨年度(2021年)の約10倍と、はるかにたくさん獲れていたことがわかります。マイワシがサンマの回遊を妨げているとしたら、マイワシが大漁だった当時のサンマの漁獲量は、非常に少ないという理屈になりますが、全然そうではありません。

マイワシ以外に、マサバが多いからという説もありますが、これまた実際の漁獲をグラフにしてみると相関関係が見当たらないことがわかります。水産資源の減少を、「乱獲」という言葉を避けて環境要因に責任転嫁すると、上記のように矛盾が生じてしまいます。

外国漁船が先に獲ってしまう?

日本の排他的経済水域(EEZ)に回遊する前に、台湾や中国の漁船が公海でサンマを獲ってしまうというテレビ報道を見たことはないでしょうか?

もっともな説明のようではありますが、日本のサンマ船の漁場は、ほとんど公海上になっています。現場では、お互いの漁船が見えるような位置で、各国の漁船が入り乱れて操業しているのです。したがって、外国漁船が先に獲ってしまうのではなく、同じ漁場で獲りまくっているのです。しかしながら、サンマの来遊量、つまり資源量が少なすぎて獲れないというのが実態なのです。

このままでは、サンマは高級魚の仲間入りです。サンマを冷凍したり、加工品を作っている北海道や東北をはじめ地元の水産業は、原料不足に直面していて大きな痛手です。上のグラフをご覧ください。水揚げが減って魚価が大幅に上がっているのがわかります。

各国の漁船で漁獲量が減っています。一方で魚価は上昇。こうなると漁業者は、少しでも多く獲ろうと漁獲圧を高めていきます。行き着く先は乱獲と資源崩壊です。

そこで関係各国が対策に乗り出したのが、2015年に設立されたNPFC(北太平洋漁業委員会)です。ここで科学的根拠に基づく資源管理が行われ、国別漁獲枠が設定されるべきだったのですが……。

サンマの国際交渉(NPFC)はどうなっているのか?

2021年にNPFCで関係国と決められた内容は、サンマの資源を守るのには程遠いものでした。メディアでは「枠を4割削減し15.5万トン(EEZと公海の合計)とした」などと、いかにも資源管理がされているように報道されました。しかし2021年の漁獲実績は、15.5万トンの漁獲枠に対しわずか2万トンに過ぎず、数量規制の効果などありませんでした。

各国の漁獲枠の合計は、2021年と2022年と2シーズン共に33.4万トン。配分は公海が19.8万トンでEEZ(日本とロシアが少し)が13.6万トン。しかし2021年の漁獲量実績は全体で9.5万トンと漁獲枠の3分の1で、漁獲枠にまったく達しない枠となっています。つまり中身は、資源管理になっておらず、これまで通りの「獲り放題」なのです。日本の漁船はEEZと公海の両漁場で漁獲できるのですが、肝心のサンマがいません。

これでは我が国も含め、各国は今までどおりできるだけ獲るのみ。欧米など、漁獲できる数量より大幅に抑えられた枠。すなわち漁獲枠と漁獲量が同じなのが当たり前の漁獲枠の設定とは、似て非なる「まったく効果がない別物」なのです。

たとえ今年の漁獲量が、過去最低だった昨年より増えたとしても、それはサンマ資源が崩壊していく過程での、最後の抵抗かも

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます