源義経黄金伝説■第66回

作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所

Manga Agency山田企画事務所

★漫画通信教育「マンガ家になる塾」

★http://www.youtube.com/user/yamadakikaku2009

1199年(正治元年) 鎌倉

鎌倉の朝。1199年(正治元年)1月13日

鎌倉街道の地面に落ちた霜が太陽を受けて、湯気をあげている。気おもいで

気分のすぐれぬ頼朝は、単騎でゆっくりと動いて来る。大姫の死が、頼朝の

こころを責めさいなんでいる。

鎌倉街道の要所、相模川の橋の完成式の帰りであった。この時のお共には、広

元は最初から参加していない。頼朝は馬に乗り、見知らぬ道を通っていた。ふ

と、回りを見ると、いつもはいるはずの郎党共の姿が見えない。おまけに辺り

にはうっすらと霧が出てきたようである。

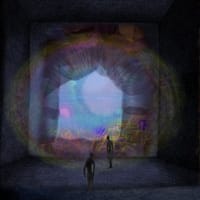

「これは面妖な…、ここはどこだ…」

きづくと霧の真ん中に頼朝が一人。

頼朝は、ひとりごちた。道の向こうに人影がぼんやりと見えている。

「おお、あそこに人がおる。道を尋ねよう」

頼朝はそちらに馬を進めた。

すでに鬼一法眼の術中に嵌まっていることに、頼朝は気付いていない。

鬼一得意のの幻術である。

この時、頼朝の郎党の方は、大殿の行方を捜し回っている。

が、みつからぬ。二股道の一方を頼朝が通ったあと、鬼一の手の者が偽装したのだ。頼朝は、郎党から切り話されて霧ふかき見知らぬ森の中にいる。護衛から全く切り離され、一人きりなのである。

頼朝を乗せた馬は、一歩一歩と、その人影に近づいて行く。

どうやら、若い女性のようだ。旅装で網代笠を被っている。頼朝は馬上から

尋ねた。女の体つきに、へんに見覚えがあった。

「これ、そこなる女、ここはどこなのだ。そして、鎌倉までの道を教えてはくれ

ぬか」

女はくぐもった小声で答える。

「頼朝殿、鎌倉へお帰りのつもりか。もう鎌倉はござらぬぞ。お前様は帰ると

ころがない」頼朝は奇異に感じた。

「何を言う、貴様、妖怪か」

叫ぶが早いか、頼朝は、女の網代笠を馬の鞭で跳ね飛ばした。瞬間の霧の中

から、ごおーっという音が起こっている。

おお、これは…、幻影か。

頼朝の目の前に炎上する都市の姿が見えていた。霧の仲にくっきりとその映像が見えるのだ。

頼朝は、平泉のことを思い出しているのかと一瞬思う。う、これは、なんとした事。

が、よく見ると、そこは鎌倉なのだ。

「何ということ。儂の鎌倉が燃えている。どういう訳だ」

自分が手塩にかけた愛しき町が燃え上がっている。鎌倉という町は、頼朝にと

っていわば、自分の記念碑である。

「き、貴様」女の顔を見る。

「うわっ、お前は大姫」

四年前に奈良でなくなったはずの愛娘、大姫の姿がそこにあった。大姫は頼

朝の方へ両手を伸ばした。顔はて暗がりではっきりとは見えないのだ。

「さあ、父上、私と一緒に極楽浄土へ参りましょう」

大姫が指さす方は、燃え上がる鎌倉である。

「あの中へと」

その炎上の中にいる人々の姿がはっきりと見えていた。平氏、奥州・藤原氏

の武者、そして源氏の武者、おまけに義経の姿もある。今までの頼朝の人生で

手にかけてきた人物たちである。

「さあ、父上の親しい皆様が、ほれ、あのようにあちらから呼んでおいです。さあ、父上、はよう」

頼朝はゆっくりと馬から降りて、ふらふらとそちらの方へ歩んでいる。

突然、石つぶてが、頼朝の体といわず頭といわず降り注いできた。

「ぐっ」

頼朝は、頭に直撃を受け倒れ、気を失う。淡海の部下が数名、投弾帯や投弾

丈をもちいて、ねらいたがわず、頼朝に命中させていた。投弾帯は、投石ひも

ともいわれ石弾をはさむ一本のひもで、石弾をはさみ下手投げでなげる。時速

八〇キロの速度はでた。

頼朝はしばらくして気付いた。が、目の前はまだ霧の森の中である。

「い、今までのことは夢であったか」

頼朝は叫んでいる。

人影がある。大姫の姿があった。

「お、大姫。助け起こしてくれ」

今は亡き大姫の名前を呼ぶ。しかし、大姫は反応しない。

「儂が悪かった。許してくれい。お前の幸せを考えず、志水冠者殿を殺してし

まったのは、俺の不覚じゃ。許せい」

志水冠者は、頼朝が殺した大姫のいいなづけ、木曽義仲の息子である。

大姫の姿がするすると、頼朝のところへ近づいて来る。

「本当に、そうお思いですか」顔をよせてきた。

「そうだ」頼朝は、大姫の顔を仰ぎ見た。

いった瞬間、大姫の服が弾き飛ばされている。

そこには、うって変わって、りりしい若い武者が立っている。

「お、お前は何者」

大地をころびながら頼朝が叫んでいた。

「源義経が遺子、源義行にございます」

頼朝は、驚き、その人物の顔をしかと観察する。

「まてまて、お前は義経が子か」

「そうでございます」

義行は、頼朝に対して刀を構えている。しかし目には不思議に憎しみはない

のだ。頼朝に対する哀れみが見える。

この男は…、本来ならばおじになる。

が、我が父を葬った男。鬼一から話を

聞き日々の憎しみを増幅させ、この計画を練ったのだ。しかし、実際に、頼朝

と対峙してみる、と、悪辣なる敵のイメージとあまりにもかけはなれている。

頼朝には一種独特の凄みがありながら、その体から悲しみを感じるのだ。

愛娘を死なした絶望が見える。頼朝の人生は多くの人々の亡骸から気づかれてい

る。悲しい人生かも知れぬ。おのの存在、源氏の長者として大きくみせなけれ

ばならなかった。いままで、源氏のだれもが、望み得なかった高見に頼朝はい

るのだ。

しかし、この悲しみの原因は何のか。

そして、義行を哀れみの情で見ているのだ。驚いたことに頼朝は、涙を流しているではないか。

源義行は思わずたじろぐ。

「義行殿、不憫よのう、お主は、我が父、義経が、北へ逃れ、蝦夷の王、

いや、山丹の王になっておるをお主は知らぬのか。

私頼朝が、ある人物との約束で許したのだ。」

何をいまさら、血舞いよい事を。

その言葉の一瞬、源義行は、頭に血が上り、

この後に及んで、私をたぶらかそうとするのか。やはり叔父上は、見かけで

はなく、本当に悪人なのかも知れぬ。

義行は、迷うが、怒りをあらわに再び切りかかる。

同時に、木陰から数個の石が雨あられと降り注ぐ。再び狙い過たず、頼朝

の体に命中していた。額からは、うっすらと血が滲んでいる。頼朝が再び地に

伏す。

「蝦夷だと、ええい世迷いごとを、、叔父上、 父の敵、覚悟…」

義行が、大声で呼ばわり、大地に倒れている頼朝に走りより、刀で刺そうと

した。

突然、じろりと頼朝が、うつむいていた顔を持ち上げ、義行にまなざしを向

ける。 不思議な鋭い眼差しであった。空虚。深き絶望が、その眼の中に見えるのだ。

「ううっ…」

義行は、振りあげた刀を、叔父の体に振り下ろすことができない。

「うっつ、くそ」

義行は、叫び声をあげ、いたたまれなくなり、急に後を振り向き、霧の深い

森の外に走り出した。

義行の体がおこりのように、体がぶるっと震えた。

なぜだ、なぜ俺は、この父の敵の叔父上を打てぬのか。それに父が、、

義経が蝦夷、山丹の王だと、聞いていない。鬼一はそれを知っていたのか。

疑問が渦を巻く。

「くそっ」

義行は、途中で思わず路傍に、武士の魂、刀を投げだすように捨てた、一目さ

んで逃げ出している。

倒れている頼朝の側に、霧の中からのそりと僧服の大男が現れていた。

「頼朝様、ごぶじか」

「おお、文覚、助けに来てくれたか」

「鬼一、ひさしぶりだのう。お主の計画、俺が止めてやるわ」

霧の中に向かって文覚がしゃべっている。

森の中の霧が、ゆっくりと薄らいできた。

霧の中から、同じような格好をした鬼一が、背後に人数を侍らしながら現れて

いる。

「くそっ、文覚め。よいところで、邪魔をしおって。だが、いい機会だ。

西行殿の敵、ここで討たせてもらうぞ」

鬼一も言葉を返す。

「ふふう、逆に返り討ちにしてくれるわ」

「まて、まて」

二人は構えようとしたが、騒ぎを聞き付けて、ようやく頼朝の郎党が、刀を

構えて走ってくる。

「勝負は後でだ、文覚」

鬼一は走り去る。

「わかりもうした」

文覚は、逃げていく鬼一の集団にむかい叫ぶ。

「頼朝殿、しっかりされよ」

文覚は、頼朝の体を揺さぶり抱き起こした。気を取り戻す。

「傷は浅手でございますぞ」

「文覚、今、儂は、義経の子供にあつたぞ」

「おきを確かに」

文覚は、あたりに転がっている頼朝を倒した石を調べてみる。石の表面がわ

ずかに濡れている。何かの染料か。文覚は石の先を木の枝で少し触り、その匂

いを嗅いでみる。

「くそ、鬼一め、丹毒を塗っておる。いずれは吉次か、手下の鋳物師から、手

に入れよったか」

「はよう、大殿を、屋敷に」

文覚はあわてた、

この時期に頼朝殿をうしなうとは、鎌倉の痛手となる。ましてやこの文覚がそだてた頼朝殿を、日本の統一を手にした頼朝殿を、、この手配は、京都の手のものか。ゆるさじ。

続く

作 飛鳥京香(C)飛鳥京香・山田企画事務所

Manga Agency山田企画事務所

★漫画通信教育「マンガ家になる塾」

★http://www.youtube.com/user/yamadakikaku2009