いったん「検証・韓国反米感情の深層」から離れる。アメリカのイラク政策を巡る国連の動きがあったからだ。

どのように考えても正当化はできない、と私は2年前からずっと主張してきた。キューバにあるアメリカ海軍グアンタナモ基地のなかに作られた収容所、キャンプ・デルタのことである。

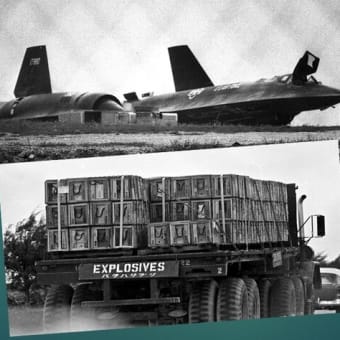

ここには〈テロとの戦争〉に関与した、という疑いだけで拘束されたアルカイダのメンバーとされた人々、およそ500人がいまも収容されている。米西戦争勝利のお土産として、1903年にキューバからアメリカにほぼ無償で贈られた、いわば20世紀初頭の歴史的遺産でもあるグアンタナモ基地は、いまもキューバの主権が及ばない地域だが、冷戦終了後はお荷物基地として整理の対象になっていたが、〈テロとの戦争〉が基地を蘇らせた。

そのシンボルとなったのが新たに作られた〈キャンプ・デルタ〉である。だが国際法的にもアメリカ人の人権感覚的にも許されない施設がなぜいまもまかり通ってきたのか、取材をしてみた私には不思議だった。ここはアメリカの民主主義とは所詮こんなものか、と疑わざるを得ない空間でもある。

そしてはやり、というか、国連も懸念を示し、アナン事務総長は閉鎖を勧告した。

《以下引用》

「国連人権委員会の独立専門官5人は16日、キューバ・グアンタナモにある米軍のテロ容疑者収容施設で「拷問に相当する」行為がなされているとして、施設の閉鎖を要求する報告書を公表した。これを受け、アナン事務総長は「早晩閉鎖する必要が出てくる。決めるのは(米)政府だが、一刻も早く決定が下されるよう期待している」と述べ、同様に閉鎖を求めた。(中略)米政府は、報告書は「根拠のない主張」と反発しており、同国と国連との新たな摩擦の火種になる恐れもある」(2月17日『時事通信』)《引用ここまで》

このグアンタナモ基地を私が訪ねたのは2年前の夏だった。ちょうどイラクのアブグレイブ収容所で起きていたイラク人虐待写真が世界の顰蹙を買っているときでもあった。この目で見たキャンプ・デルタの実態を月刊雑誌『論座』(朝日新聞社刊)にも書いた。

●『私はCIA工作員だった~アルカイダ収容所の真実~』(上)

アブドラマン・カダーと名乗るアラブ人は、心の内側に潜んでいた思いを一気に絞り出した。

「心の中に大きな秘密、大きな嘘を抱えていることが耐えられなくなったんだ。自分を解放するには、こうするしかなかった、CIAとアルカイダから自分を解放し、自分を取り戻すにはこうするしかないと思ったんだ」

そしてこういった。

「自分の過去を公にすれば、もう誰も私には手出しができない・・・」

私がアブドラマンのことを知ったのはニューヨーク在住の仕事仲間、NからのEメールだった。Nは、面白い人物がいる。その人物はカナダ国籍だが、ウサマ・ビンラディンの子供たちと大邸宅で一緒に育ち、アフガン戦争では逆にアメリカCIAの工作員になって、キューバのグアンタナモ基地の収容所で過ごした男だ、と書いていた。

私は早速返信のEメールを送った。

『インタビューが可能かどうか、接触してみてくれないか?』

実はこの三年間、私の心の大部分を占めていた問題は、ニューヨークやワシントンを襲った同時多発テロ事件をきっかけに、ブッシュ政権が始めた〈テロとの戦争〉の意味だった。〈テロとの戦争〉とはいったいどんな「戦争」なのか。その結論を得んがために、私はアフガニスタンへもイラクへも行った。もちろんアメリカへもだ。

そしてかなり濃厚に、この「戦争」が放つうさんくささというものを感じていた。

うさんくささの筆頭は、いうまでもなく「戦争」の大義という問題である。しかしそればかりではない、と強く感じたのは、大規模戦闘は終結したとブッシュ大統領が宣言した直後、バグダッドで会ったアメリカ兵がポツンといったひとことだった。彼はこういったのだ。

「怖くて仕方がない。周りを見ても誰が味方で誰が敵か分からないんだ。だから闇雲に撃つしかない」

〈テロとの戦争〉だといって始めてみたものの、戦場に立つ兵士たちの心に巣くっていたものは疑心暗鬼だった。非対称の戦争と称せられる所以でもあるが、だからこそブッシュ政権はアブドラマンのような人物をも利用しなければならなかったのではないか。

NからのEメールを最初に読んだとき、咄嗟に感じたことがそういうことだった。

「先方の了解を取った、これで大丈夫だ」という返事がニューヨークからきたのは間もなくだった。会う場所はカナダのトロント。

インタビューを行うに当たって私は一本のビデオテープを用意した。ウサマ・ビンラディンの子供たちと大邸宅で一緒に育った、ということを聞いたときに思いついたものだった。もしそれが事実だとすれば、私が用意したビデオテープに彼は確実に反応するはずだった。

トロントのホテルが用意してくれたプロジェクターを通して、部屋の白壁には私が持参したビデオテープの映像が映っていた。食い入るように見つめるアブドラマンの表情を私は眺めていた。いつ、どのような画面で反応するのか。もしその反応が正確なものであれば、百%アブドラマンは信頼できる人物だった。

「ここで止めて!」

突然アブドラマンが壁の画像に手を伸ばした。そのアブドラマンの大きな手の平にも、崩れた土塀の一部が映った。

「この土塀の一角に大きなゲストルームがあったんだ。ビンラディンは全てのゲストとここで面会していた。タリバンやアフガニスタン周辺の国から来たアラブ人たちとも、ここで会ってたんだ。私がビンラディンと初めて会ったのもこの一角だった」

まさにビンゴだった。

持参した映像は、アフガニスタン東部、ナンガルハル州の州都ジャララバードから南西に十キロほど行ったところにあった、ウサマ・ビンラディンの大邸宅といわれた場所を訪ねたときに映したものだった。二百メートル四方ほどの地所はすでにアメリカ軍による空爆で粉々に潰され、粘土で固められた壁らしき跡がかろうじて部屋の面影を残すだけだった。だから大邸宅といっても、撮影当時は全く現実味がなかった。

だがいまアブドラマンの言葉によって、廃墟の中に転がる瓦礫のひとつひとつが、まさにジグソーパズルの小片となって、ゲストルームを再現させてくれたように思った。ウサマ・ビンラディンは確かにここに存在していたのだ。

そう思ったとき、アブドラマンを疑う理由がひとつ私から消えた。

建築技術者だったアブドラマンの父アーメド・カダーは、八〇年代後半パキスタンのペシャワルを訪れていたときに、病院作りの建築技術者を探していたウサマ・ビンラディンと会った。敬虔なイスラム教徒だったアーメドは、この原理主義者とたちまち意気投合し、技術者の派遣ばかりか、当時ソ連を相手に戦っていたアフガン戦争でも、アラブ・ムジャヒディンとして戦った。その後、アーメドはウサマ・ビンラディンが創設したアルカイダの幹部に昇進し、異教徒との戦いに明け暮れた。

そういう父に連れられてアブドラマン・カダーがウサマ・ビンラディンと初めて出会ったのは、八年前の一九九六年。まだ十四歳の子供だったが、世界中に指名手配されていた人物が目の前に現れたときには、畏怖の念と共に大きな衝撃が走った、という。その時からアブドラマンも父と一緒にウサマ・ビンラディンの大邸宅に住まうことになった。

だがその父も一昨年秋、アフガニスタンとの国境に点在するトライバルエリア(部族支配地域)内で、パキスタン軍と合同でアルカイダ狩りをしていたアメリカ軍によって殺害されてしまった。

父アーメドは、イスラム教徒としては最高の「ジハード(聖戦)」に殉じたが、息子は違った。息子はあの日、つまりアメリカに悲劇が襲った日も、タリバン政権の宗教警察本部見回り組の目を逃れて、ジャララバードの秘密の場所でVOA(ボイス・オブ・アメリカ)の音楽番組を聴いていた。この日、「九・一一テロ事件」を知ったのもこの放送だったが、音楽と映画さえあればご機嫌のアブドラマンにとっては、大邸宅での暮らしは性分に合わなかったのだ。

「ビンラディンの子供たちといつも一緒に丘や谷を駆け回ったり、アルカイダ訓練キャンプで銃の扱い方や爆弾の作り方を覚えたり、いつ銃で撃たれるか分からないような暮らしはもううんざりだったんだ」

「九・一一テロ事件」はふたつのものをアブドラマンにもたらした。ひとつは、大邸宅でのうんざりした暮らしから逃れることができたこと。ふたつは、予期せぬ人生に直面したことだった。(2005年2月号『論座』より 以下〈下〉に続く)

最新の画像もっと見る

最近の「テロとの戦争」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事