旧北国街道「街道をゆく」も最後の町、大聖寺に入ります。

さて今回はここから、

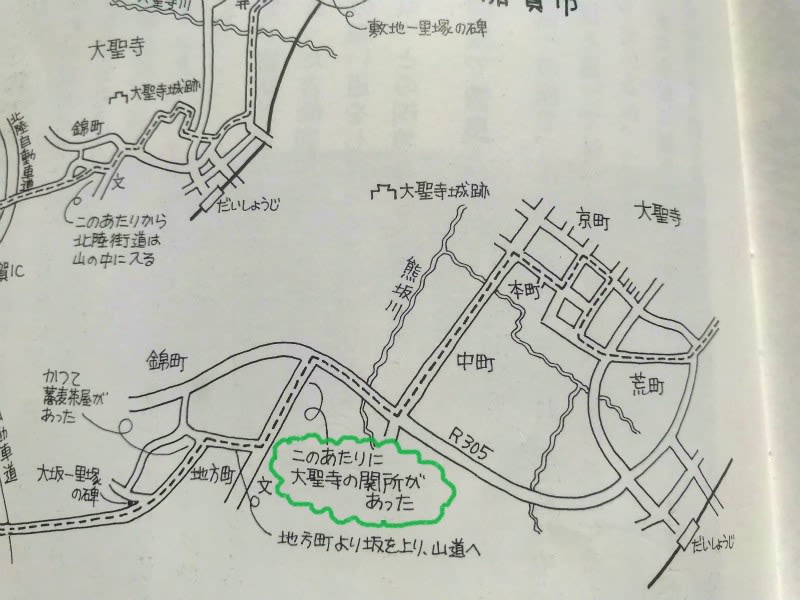

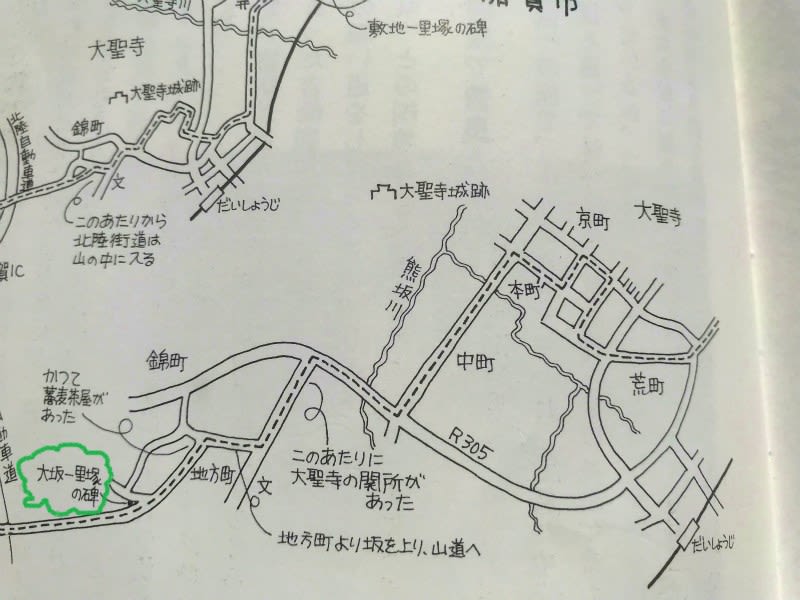

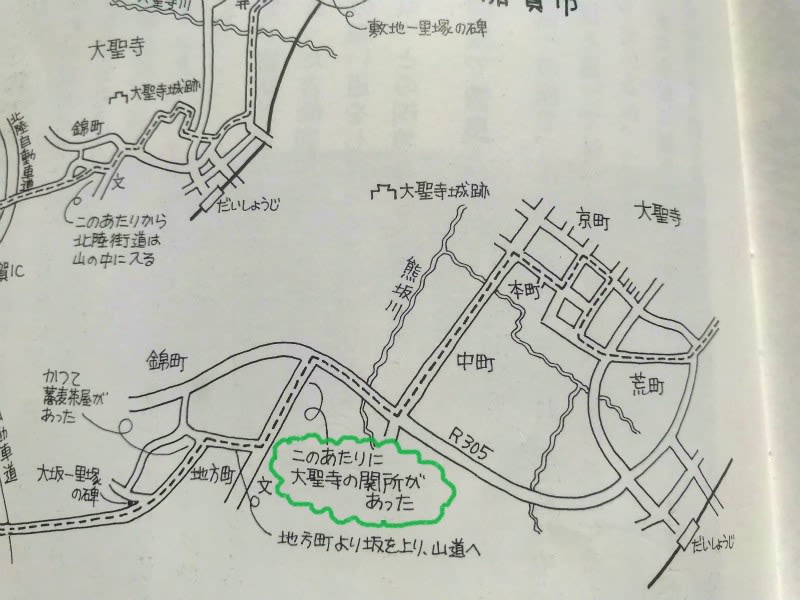

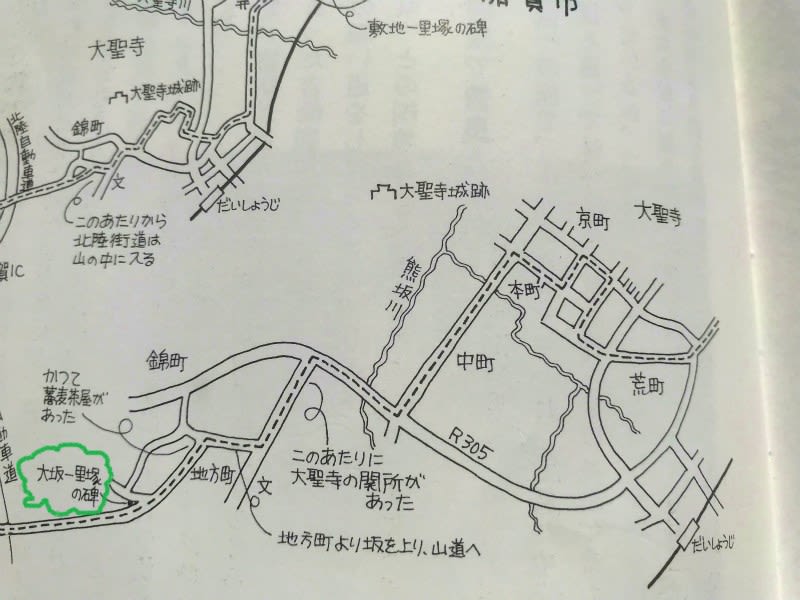

まずは味方の本

щ(゚ー゚щ)カマン!

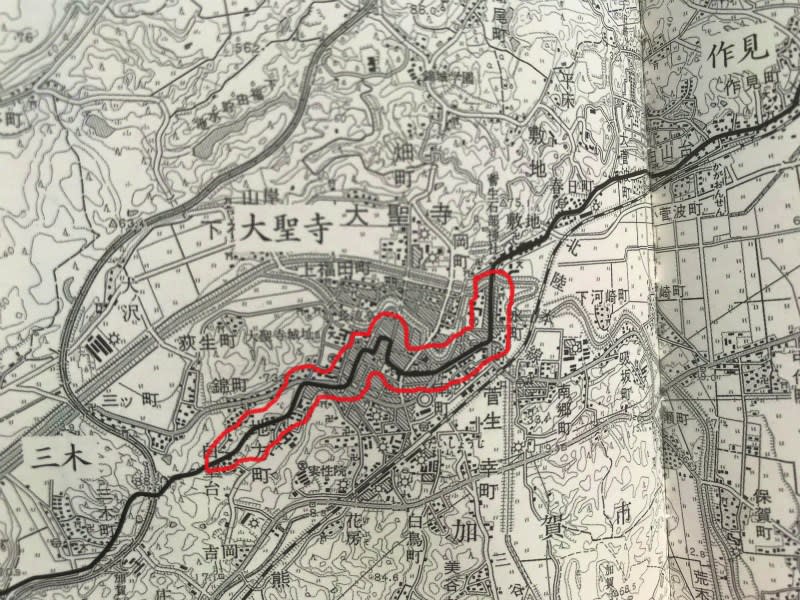

赤矢印からのスタートです

大聖寺川。

ギラギラ

今日は暑いぞ~

こんな日のブラオイラは危険だぞ~

熱中症で倒れるかもだぞ~

それでもオイラは行く!(キッパリ )

)

ほんじゃ行くかい!

水分補給はこまめにしてと、

水分補給はこまめにしてと、

ここは右折します。

弓?

大聖寺にはこういう案内板が各所に立っていました。

大聖寺は加賀支藩の大聖寺藩の城下町。

武士も多く、弓町のような武士に由来する町名もあるのだ。

右手の道に進みます。

旧街道沿いによくある特徴的は建物も残っています。

荒町。

立派なお寺の願成寺。

その前を通り、右折。

しばらく行って左折して、

このあたりは金沢でもあった鍵形で街道が進みます。

城下町の特徴ですね。

曲がり角に出てきたのは、このあたり本町のシンボル的存在、

時鐘堂です。

時鐘は人々に時刻を知らせると共に、木戸や町会所の開閉の時刻を知らせるものであった。

ご~ん!

旧街道はこの時鐘堂を左折するのですが、

ここでしばらく街道より外れて行ってみたい場所があります。

大聖寺といえば、

流し舟ですよね。

その船乗り場へ行ってみよう。

あった、あった。

今日はお客さんはいないようです。

暑すぎるわな・・・

そしてもう1か所、

これ

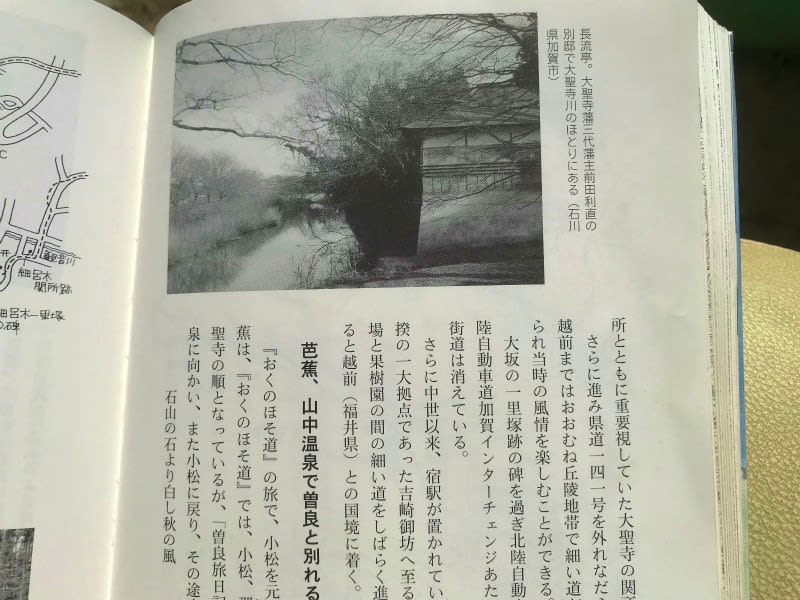

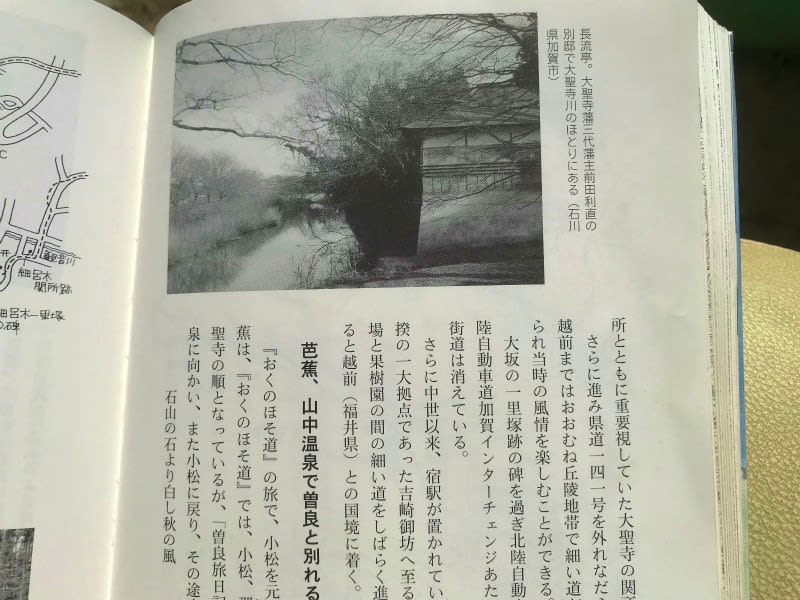

長流亭です。

江沼神社から入ります。

前に来たね。

(まぼろしのブラオイラ1回目なんちって )

)

懐かしい・・・

はい長流亭です。

大聖寺藩三代藩主前田利直の休息所として、1709(宝永6)年に、藩邸の庭園の一隅に大聖寺川を臨むように建築された亭舎です。

当初は「川端御亭」と呼ばれていましたが、後に利直の雅名からとって「長流亭」と称されました。

1950(昭和25)年文化財保護法の施行により重要文化財に改称されました。

対岸より

特徴的な造りです。

さて寄り道から時鐘堂に戻りまして、街道を進みます。

直線的な街並み。

大通りを、

右折します。

関町と、

こういう地名が出てくるということは、

そうですね、関所があったということです。

出ました。

ふむふむ

関所(木戸)の模造、いいね

石碑「大聖寺藩関所由来記」によると、

大聖寺関は前田氏が加賀藩を治める以前から置かれていたものであるが、寛永十六年に大聖寺藩が創建すると同時に藩が管理するところとなった。

その支配権は加賀藩が持ち、越中の境関と相対し、加賀藩二大関門として重要な役割を担った。

平素は大聖寺藩の経卒を関番として配置したが有事に際しては金沢より士卒を派遣することとしていた。

なお有事とは、藩侯が死去した時、或いは金沢城が炎上した時や金沢城下に大火があった時などを指す。

関所は主に越前方面より大聖寺城下に入ろうとする行旅の人及び携行の荷物を検閲した。

門扉の開閉は、日の出と共に開き、日没と共に閉じるを慣例とし、夜間は絶対的に通行を禁止した。

関番はその数約十数人、非番と当番に分かれ、昼夜を問わず詰めていた。

幕末には加賀から越前方面に抜けようとして、清水次郎長一行もこの関を通ったが、銃器を所持していたことで、咎められたという。

へぇ~清水次郎長一行も通ったのか

さすが大聖寺だ、

いろいろ歴史的構築物があったんですねぇ。

関所を通過した旧街道は町はずれに延び、

いよいよ加賀の国の終わりが近づいてくるのだ。

このあたりで

味方の本によると、山道になるらしい。

ええと、

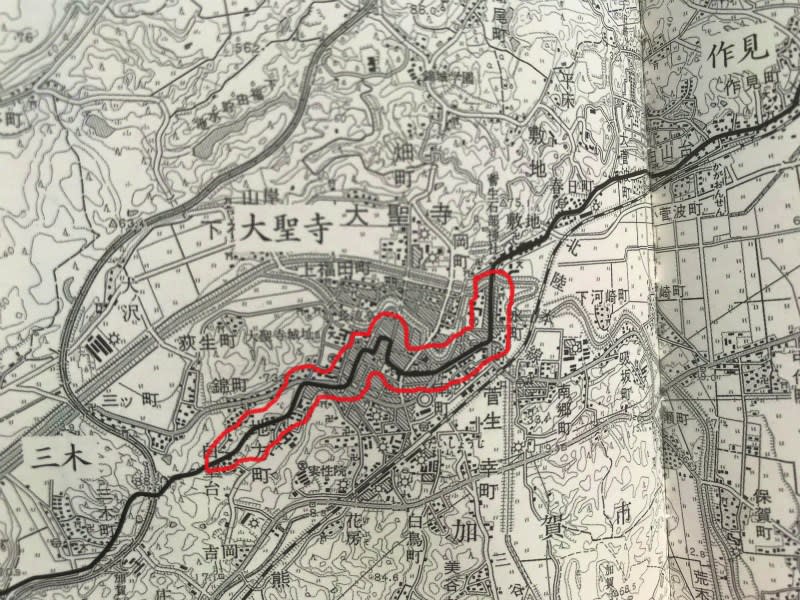

さらに進み県道141号を外れなだららかな丘陵を登る。この先、越前まではおおむね丘陵地帯で細い道が多いが、幾つかの石碑も見られ当時の風情を楽しむことができる。

きたー

そろそろこれがあるはず、

あった

大坂一里塚。

明治の頃までこのあたりに名物の団子屋が三軒あったという。

さて行こうかい!

旧街道らしくて、オイラはこういう雰囲気が好きです

と思いきや、頂上は大きく開けていて

材木会社の正面入口を横切る、

さらに構内?を進むようで

材木を横目に

会社の敷地を抜けると・・・

おぉ!

越前国はもうすぐだ・・・・。

今日はここまで、

これだけ進みました。

次回はいよいよ最終回、

越前国境編です。

【ヒゲ親父】

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

さて今回はここから、

まずは味方の本

щ(゚ー゚щ)カマン!

赤矢印からのスタートです

大聖寺川。

ギラギラ

今日は暑いぞ~

こんな日のブラオイラは危険だぞ~

熱中症で倒れるかもだぞ~

それでもオイラは行く!(キッパリ

)

)ほんじゃ行くかい!

水分補給はこまめにしてと、

水分補給はこまめにしてと、

ここは右折します。

弓?

大聖寺にはこういう案内板が各所に立っていました。

大聖寺は加賀支藩の大聖寺藩の城下町。

武士も多く、弓町のような武士に由来する町名もあるのだ。

右手の道に進みます。

旧街道沿いによくある特徴的は建物も残っています。

荒町。

立派なお寺の願成寺。

その前を通り、右折。

しばらく行って左折して、

このあたりは金沢でもあった鍵形で街道が進みます。

城下町の特徴ですね。

曲がり角に出てきたのは、このあたり本町のシンボル的存在、

時鐘堂です。

時鐘は人々に時刻を知らせると共に、木戸や町会所の開閉の時刻を知らせるものであった。

ご~ん!

旧街道はこの時鐘堂を左折するのですが、

ここでしばらく街道より外れて行ってみたい場所があります。

大聖寺といえば、

流し舟ですよね。

その船乗り場へ行ってみよう。

あった、あった。

今日はお客さんはいないようです。

暑すぎるわな・・・

そしてもう1か所、

これ

長流亭です。

江沼神社から入ります。

前に来たね。

(まぼろしのブラオイラ1回目なんちって

)

)懐かしい・・・

はい長流亭です。

大聖寺藩三代藩主前田利直の休息所として、1709(宝永6)年に、藩邸の庭園の一隅に大聖寺川を臨むように建築された亭舎です。

当初は「川端御亭」と呼ばれていましたが、後に利直の雅名からとって「長流亭」と称されました。

1950(昭和25)年文化財保護法の施行により重要文化財に改称されました。

対岸より

特徴的な造りです。

さて寄り道から時鐘堂に戻りまして、街道を進みます。

直線的な街並み。

大通りを、

右折します。

関町と、

こういう地名が出てくるということは、

そうですね、関所があったということです。

出ました。

ふむふむ

関所(木戸)の模造、いいね

石碑「大聖寺藩関所由来記」によると、

大聖寺関は前田氏が加賀藩を治める以前から置かれていたものであるが、寛永十六年に大聖寺藩が創建すると同時に藩が管理するところとなった。

その支配権は加賀藩が持ち、越中の境関と相対し、加賀藩二大関門として重要な役割を担った。

平素は大聖寺藩の経卒を関番として配置したが有事に際しては金沢より士卒を派遣することとしていた。

なお有事とは、藩侯が死去した時、或いは金沢城が炎上した時や金沢城下に大火があった時などを指す。

関所は主に越前方面より大聖寺城下に入ろうとする行旅の人及び携行の荷物を検閲した。

門扉の開閉は、日の出と共に開き、日没と共に閉じるを慣例とし、夜間は絶対的に通行を禁止した。

関番はその数約十数人、非番と当番に分かれ、昼夜を問わず詰めていた。

幕末には加賀から越前方面に抜けようとして、清水次郎長一行もこの関を通ったが、銃器を所持していたことで、咎められたという。

へぇ~清水次郎長一行も通ったのか

さすが大聖寺だ、

いろいろ歴史的構築物があったんですねぇ。

関所を通過した旧街道は町はずれに延び、

いよいよ加賀の国の終わりが近づいてくるのだ。

このあたりで

味方の本によると、山道になるらしい。

ええと、

さらに進み県道141号を外れなだららかな丘陵を登る。この先、越前まではおおむね丘陵地帯で細い道が多いが、幾つかの石碑も見られ当時の風情を楽しむことができる。

きたー

そろそろこれがあるはず、

あった

大坂一里塚。

明治の頃までこのあたりに名物の団子屋が三軒あったという。

さて行こうかい!

旧街道らしくて、オイラはこういう雰囲気が好きです

と思いきや、頂上は大きく開けていて

材木会社の正面入口を横切る、

さらに構内?を進むようで

材木を横目に

会社の敷地を抜けると・・・

おぉ!

越前国はもうすぐだ・・・・。

今日はここまで、

これだけ進みました。

次回はいよいよ最終回、

越前国境編です。

【ヒゲ親父】