昨日は、

眠いという感覚すらないまま、

部屋のドアを開けたところで、

記憶が途切れております。

なので、

頂いたコメントの返信が遅れてしまい、

この場でお詫び申し上げます。

明日も早いので、

あまり長くは書けないのですが、

その頂いたコメントで、

ユグドラシルの正体がほぼバレてしまったので、

もう書いてしまおうかと思います。

それと全然関係ないですが、

最近、

Alexandrosのワタリドリという歌を聴いているのですが、

その歌詞を見ていると、

なんかちょっと思い出すものがありまして。

なんというか、

未完成な部分と言いますか、

あの日あの時できなかった郷愁と言いますか、

簡単に言うと、

もう一回小説を書いてみようかなと、

そう思えてきました。

なので、

今は感覚が執筆寄りになっていますので、

ちょっと記事の雰囲気が違うかもしれません。

まぁそんなわけで、

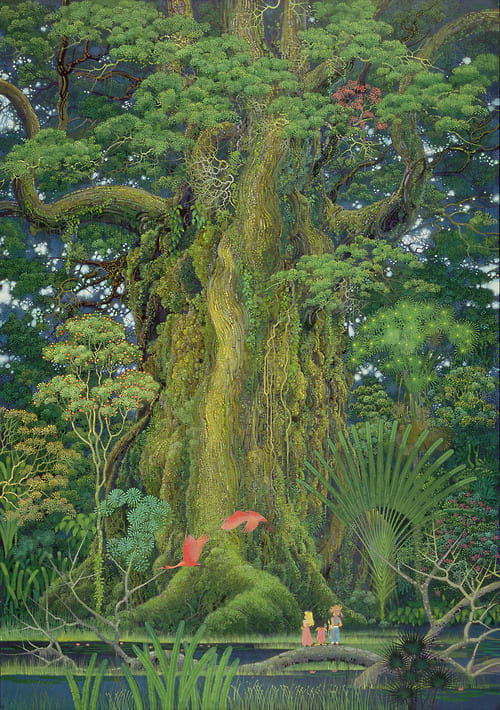

前回お話ししたユグドラシルですが、

コメント欄で、

正体があっさりと看破されてしまいましたので、

もう先に申し上げてしまいます。

ユグドラシルはハイドロカルチャーではありますが、

実際にはヒルギの自生地、

つまり、

マングローブの生態系をイメージして作成いたしました。

なので、

ちょっとイメージしづらいと思いますが、

昨日の用土の上に設置した物体は、

ただの鉢底ネットで、

そしてこの部分が、

ユグドラシルの本来の鉢底だった場所です。

もう訳がわからないかもしれませんが、

簡単に言いますと、

ユグドラシルは元々、

これの5倍くらいのサイズの、

自然循環型の栽培装置だったということです。

そして自然循環の役割の一端を担っていたのが、

LCスフィアでした。

装置はいくつかのゾーンに分かれており、

生ミズゴケを中心とした、

酸性変換ゾーンと、

水草とモスを中心とした、

濃霧発生ゾーンと、

高湿度の中でも光合成をし易そうなシダ類を植えた、

対流ゾーンなどがありました。

その中で、

ネペンテスの根は、

他の植物の根をガイドラインとし、

引っ張られるように伸びる現象と、

ミズゴケを圧縮すればするほど、

根が密に生えてくる現象を発見した私は、

それを利用した装置、

プロトタイプ8、

ウロボロスの作成に着手したのですが、

そこで致命的な不具合にぶつかり、

それに伴って、

マングローブシステムの重大な欠陥を解消する目処が立たず、

解体してそれぞれ独立して検証続けた結果、

残った形が上記だったわけです。

なんか不具合とか欠陥とか、

かっこ良く言ってしまいましたが、

まぁ正直言いますと、

一番力を入れていた、

水質浄化ゾーンが、

まったく機能しなかったということです。

やっぱり水質の維持は、

水槽の濾過フィルターのような、

物理的に汚れを除去していくか、

通常の鉢のように、

上から下に新鮮な水を流して、

汚れた水を廃棄していくのが、

合理的で確実だったというわけです。

でも、

あきらめたわけじゃありませんよ。

まだ、

ユグドラシルには、

プロジェクトを引き継いでもらっていますから。

そんなわけで、

ユグドラシルの正体だったわけですが、

まだもう2つだけ、

隠していることがあります。

それについては、

もうこのまま秘密ということにさせていただきます。

やっぱり人の興味を駆り立てるものは、

謎が多いという神秘性ですからね。

まぁ一番の謎は、

あそこまで頑張って作ったのに、

写真を一枚も撮っていないということでしょうが。

ではでは、

明日も早いのでこれで。

また次回、

お会いしましょう。

眠いという感覚すらないまま、

部屋のドアを開けたところで、

記憶が途切れております。

なので、

頂いたコメントの返信が遅れてしまい、

この場でお詫び申し上げます。

明日も早いので、

あまり長くは書けないのですが、

その頂いたコメントで、

ユグドラシルの正体がほぼバレてしまったので、

もう書いてしまおうかと思います。

それと全然関係ないですが、

最近、

Alexandrosのワタリドリという歌を聴いているのですが、

その歌詞を見ていると、

なんかちょっと思い出すものがありまして。

なんというか、

未完成な部分と言いますか、

あの日あの時できなかった郷愁と言いますか、

簡単に言うと、

もう一回小説を書いてみようかなと、

そう思えてきました。

なので、

今は感覚が執筆寄りになっていますので、

ちょっと記事の雰囲気が違うかもしれません。

まぁそんなわけで、

前回お話ししたユグドラシルですが、

コメント欄で、

正体があっさりと看破されてしまいましたので、

もう先に申し上げてしまいます。

ユグドラシルはハイドロカルチャーではありますが、

実際にはヒルギの自生地、

つまり、

マングローブの生態系をイメージして作成いたしました。

なので、

ちょっとイメージしづらいと思いますが、

昨日の用土の上に設置した物体は、

ただの鉢底ネットで、

そしてこの部分が、

ユグドラシルの本来の鉢底だった場所です。

もう訳がわからないかもしれませんが、

簡単に言いますと、

ユグドラシルは元々、

これの5倍くらいのサイズの、

自然循環型の栽培装置だったということです。

そして自然循環の役割の一端を担っていたのが、

LCスフィアでした。

装置はいくつかのゾーンに分かれており、

生ミズゴケを中心とした、

酸性変換ゾーンと、

水草とモスを中心とした、

濃霧発生ゾーンと、

高湿度の中でも光合成をし易そうなシダ類を植えた、

対流ゾーンなどがありました。

その中で、

ネペンテスの根は、

他の植物の根をガイドラインとし、

引っ張られるように伸びる現象と、

ミズゴケを圧縮すればするほど、

根が密に生えてくる現象を発見した私は、

それを利用した装置、

プロトタイプ8、

ウロボロスの作成に着手したのですが、

そこで致命的な不具合にぶつかり、

それに伴って、

マングローブシステムの重大な欠陥を解消する目処が立たず、

解体してそれぞれ独立して検証続けた結果、

残った形が上記だったわけです。

なんか不具合とか欠陥とか、

かっこ良く言ってしまいましたが、

まぁ正直言いますと、

一番力を入れていた、

水質浄化ゾーンが、

まったく機能しなかったということです。

やっぱり水質の維持は、

水槽の濾過フィルターのような、

物理的に汚れを除去していくか、

通常の鉢のように、

上から下に新鮮な水を流して、

汚れた水を廃棄していくのが、

合理的で確実だったというわけです。

でも、

あきらめたわけじゃありませんよ。

まだ、

ユグドラシルには、

プロジェクトを引き継いでもらっていますから。

そんなわけで、

ユグドラシルの正体だったわけですが、

まだもう2つだけ、

隠していることがあります。

それについては、

もうこのまま秘密ということにさせていただきます。

やっぱり人の興味を駆り立てるものは、

謎が多いという神秘性ですからね。

まぁ一番の謎は、

あそこまで頑張って作ったのに、

写真を一枚も撮っていないということでしょうが。

ではでは、

明日も早いのでこれで。

また次回、

お会いしましょう。

話は全く変わりますが、うちのラジャの脇目を水ごけに挿してたら発根したんですよ!

ずっと根がないままだったんですが、ハイポネックスで出してるリキダスっていう活力剤を与えた途端に発根しましたw

時期的に発根しただけかもですが、リキダスはもしかしたら凄い効果を持ってるかもしれません。

お久しぶりです(笑)

おー!

凄い情報ありがとうございます!

ネペンテスの挿し木は忘れたころに発根するので、

急に根を出すのは見たことがなく、

リキダスのパワーが関わってる可能性大ですね(^^)

さっそくチェックさせていただきます(^ω^)