平安時代好きブロガー なぎ です。

2023年2月25日のこと。

福岡県太宰府市、大宰府政庁跡を訪ねた後

てくてく歩いて観世音寺へ。

【観世音寺 参道から望む】

かつて七堂伽藍が並び「府の大寺」と呼ばれた観世音寺。

天智天皇が筑紫<朝倉橘広庭宮>で亡くなった母・斉明天皇の菩提を弔うために西暦670年頃に発願し、約80年後の746年に完成しました。

正式には 清水山普門院観世音寺(せいすいざん ふもんいん かんぜおんじ)といい、大宰府政庁跡の東にあります。

西暦761年、観世音寺境内の南西の一画に戒壇院(かいだんいん)が設置。

出家者が正式な僧尼になるため必要な戒律を授けるための道場でした。

(戒壇院は現在は観世音寺から独立した別の寺院ですので次の記事でお話します)

『源氏物語』玉鬘巻より

『源氏物語』玉鬘巻より

「[略」大弐の御館(みたち)の上の、清水の御寺(しみづのみてら)観世音寺に参りたまひし勢ひは、帝の行幸にやは劣れる。[略]」

[現代語訳:大弍のお館の奥方様が、清水の観世音寺にお参りなさった時のご威勢は、帝の行幸に劣るものでしたかか。]

【本文・訳は『新編日本古典文学全集』より引用】

玉鬘に仕えている三条という下働きの女性の言葉です。

帝の行幸が素晴らしいのは当然のことであり、大宰大弐[=大宰府の実質上の長官]の妻が大宰府の清水の御寺 観世音寺に参詣していた様子とは比較にもならなかったことでしょう。

三条が筑紫での暮らしが長かったため世間知らずの田舎ものになってしまったことを表している場面です。

ただ、帝の行幸と比べたくなるくらいに

筑紫滞在中に三条が見聞きした大宰大弐の妻が観世音寺に参詣していた威勢は印象深かったのでしょうね。

【観世音寺 講堂】

元は本堂と呼ばれていましたが現在は講堂と呼ばれています。

江戸時代の再建。規模はかつての2.5分の1に縮小しているそうです。

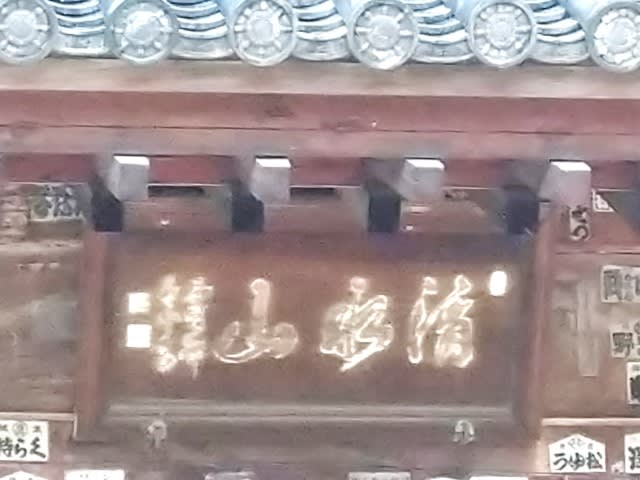

【観世音寺 講堂の扁額】

扁額には山号の「清水山(せいすいざん)」の文字が。

山号の「清水山」は、観世音寺の北に「弘法水」または「清水井(せいすいのい)」と呼ばれる湧き水の池があることに由来するのだとか。

観世音寺の境内には、それを記す江戸時代に建てられた「清水記碑」があります。

「清水記碑」については過去の記事で書いていますのでご興味がおありの方はどうぞ。

「清水記碑」については過去の記事で書いていますのでご興味がおありの方はどうぞ。

清水山普門院観世音寺の「清水記碑」(2009年に書いた記事です)

【観世音寺 金堂】

中世期以降、阿弥陀堂と呼ばれていましたが、現在は「金堂」と呼ばれています。

観世音寺の宝蔵にはたくさんの仏像が安置されており、それらのうち5メートル前後の高さを持つ 木造聖観音立像・木造馬頭観音立像・木造不空羂索観音立像には圧倒されます。

【観世音寺の梵鐘 九州国立博物館にて2021年に撮影】

観世音寺の鐘楼にあった梵鐘は現在、九州国立博物館に寄託されています。

菅原道真の漢詩『菅家後草』「不出門」の一部より

菅原道真の漢詩『菅家後草』「不出門」の一部より

都府樓纔看瓦色 (都府楼はわずかに瓦の色をみる)

観音寺唯聴鐘聲 (観音寺にはただ鐘の声をのみ聴く)

※都府楼=都督府(大宰府政庁)の楼閣のこと

※観音寺=観世音寺を縮めた語

菅原道真も大宰府での配所から鐘を撞く音を聞いたといいます。

大宰少弐を経験した藤原宣孝(紫式部の夫)や

大宰大弐となった夫をもつ大弐三位(紫式部と藤原宣孝との娘。藤原賢子)

も鐘の音を聞いただろうと思うと感慨深いです。

『源氏物語』作中では触れられていませんが、大宰府滞在中の玉鬘もこの鐘の音を聞いたと思われます。

※この記事は、私が作成しているwebサイト『花橘亭~源氏物語を楽しむ~』>「源氏物語ゆかりの地をめぐる 遥かなる筑紫 大宰府」の内容を一部用いています。

観世音寺

福岡県太宰府市観世音寺5丁目6−1