※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年以降。再訪・写真撮影時期:2016年)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く>渉成園>本覚寺・上徳寺<>河原院址碑

『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く

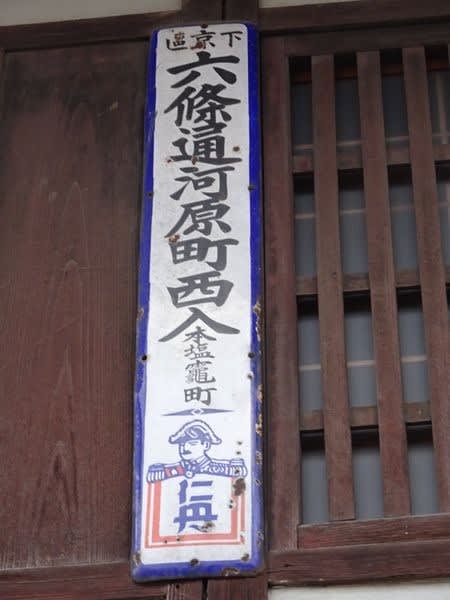

此付近 源融河原院址碑

●所在地:京都市下京区木屋町通五条下ル

●交通 :バス停「河原町五条」下車 徒歩5分

高瀬川沿いの道路に河原院跡を偲べる石碑「此附近 源融河原院址」と駒札がたっています。

大きな榎(エノキ)があるのが目印です!!

<駒札より>

源 融 河原院跡

源融とは嵯峨天皇の皇子であり、源氏物語の光源氏のモデルと言われる人で、宇治の平等院そばにも別荘(別業)をもっていた。この左大臣 源融公が、摂政 藤原基経の台頭により隠棲した邸第「河原院」が、このあたり東西・鴨川の中央あたりから西へ柳馬場通、南北・五条以南正面通あたりまでの大邸宅であった。この榎の大樹はこの邸内にあった森の名残といわれる。

すぐそばには、小さな社と鳥居があり榎大明神が祭られている。この榎はその神木として崇められ、平成十二年には、京都市の「区民の誇りの木」に選ばれた。

また、この河原院の名から河原町という通り名が生まれたといわれている。

平安朝の初期には、この院の邸内の林泉に鴨川の水を引き、「殿舎・楼閣」をその間に点在させて風雅を極めた生活がなされていたとのことで、源氏物語 第一部 最終章「藤裏葉(ふじのうらば)」では、冷泉帝・朱雀院がこの河原院を訪問するところが描かれ「六条院行幸」という場面が出てくる。なお、朱雀院は光源氏の兄帝として描かれている。

また、この邸宅の中にあり、元は歓喜光寺の鎮守社であった天満宮と歓喜光寺の鎮守社とが一旦合併し、今の錦天満宮に移り、その後、明治の神仏分離で、寺は東山五条(現在は山科大宅)に移築されている。

富小路五条下るにある上徳寺辺りは、その昔、陸奥(みちのく)・塩竈の風景を模して造られた邸内の池が在った所といわれる。現在の町名、本塩竈町は錦天満宮の末社で源融公を祀るという塩竈社に由来しているといわれる。

菊浜高瀬川保勝会

京都市

この榎(エノキ)があるあたりは「籬(まがき)の森」があったのだそうで、これは河原院の池の庭にあった「籬の島」のなごりだと伝わるのだとか。

※籬の島は、宮城県塩竈市の浦にある小島のこと。

河原町五条の大きな交差点は河原院跡の北東部に相当します。

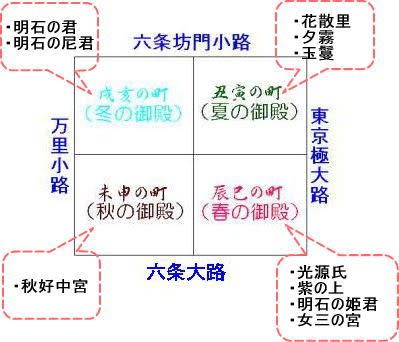

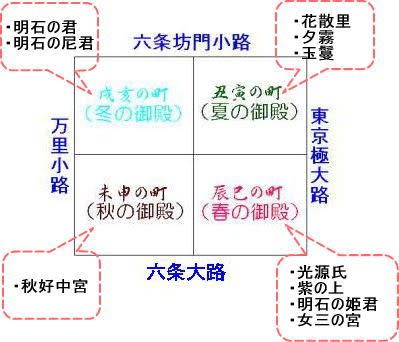

これを『源氏物語』に登場する六条院の図に重ねたとしたら、花散里が住んだ「夏の町」にあたります。「丑寅の町」とも呼ばれました。

以上、源融の河原院跡を歩きつつ、『源氏物語』における大邸宅「六条院」の冬の町→秋の町→春の町→夏の町を訪ね思いを馳せてみました。

「河原院」跡を訪ねたあとお時間がおありの方は足をのばして、錦天満宮とその末社・塩竈神社をお参りしてはいかがでしょう。神様となった源融にお会いできます。

錦天満宮

ご祭神:菅原道真公

ご神徳:智恵・学問・商才・招福・厄除け・災難除け

菅原道真は『源氏物語』光源氏のモデルのひとりとも。

『源氏物語』<須磨>において、京から須磨に退居した光源氏が、京から大宰府へ左遷された菅原道真の漢詩「九月十日」の一節を口ずさむ場面があります。光源氏の口から菅原道真が大宰府で詠んだ漢詩を言わせることで、『源氏物語』の読者が道真のイメージを光源氏に投影させることを狙っているのかもしれません。

錦天満宮 末社・塩竈神社(しおがまじんじゃ)

ご祭神:源融公(みなもとのとおるこう)

ご神徳:安産

源融公の河原院跡に歓喜光寺が創建された際、源融公をご祭神として創始。その後、天満天神(のちの天満宮)とともに現在の場所へ移動したそうです。

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く>渉成園>本覚寺・上徳寺<>河原院址碑

『源氏物語』光源氏の邸宅「六条院」を歩く

此付近 源融河原院址碑

●所在地:京都市下京区木屋町通五条下ル

●交通 :バス停「河原町五条」下車 徒歩5分

高瀬川沿いの道路に河原院跡を偲べる石碑「此附近 源融河原院址」と駒札がたっています。

大きな榎(エノキ)があるのが目印です!!

<駒札より>

源 融 河原院跡

源融とは嵯峨天皇の皇子であり、源氏物語の光源氏のモデルと言われる人で、宇治の平等院そばにも別荘(別業)をもっていた。この左大臣 源融公が、摂政 藤原基経の台頭により隠棲した邸第「河原院」が、このあたり東西・鴨川の中央あたりから西へ柳馬場通、南北・五条以南正面通あたりまでの大邸宅であった。この榎の大樹はこの邸内にあった森の名残といわれる。

すぐそばには、小さな社と鳥居があり榎大明神が祭られている。この榎はその神木として崇められ、平成十二年には、京都市の「区民の誇りの木」に選ばれた。

また、この河原院の名から河原町という通り名が生まれたといわれている。

平安朝の初期には、この院の邸内の林泉に鴨川の水を引き、「殿舎・楼閣」をその間に点在させて風雅を極めた生活がなされていたとのことで、源氏物語 第一部 最終章「藤裏葉(ふじのうらば)」では、冷泉帝・朱雀院がこの河原院を訪問するところが描かれ「六条院行幸」という場面が出てくる。なお、朱雀院は光源氏の兄帝として描かれている。

また、この邸宅の中にあり、元は歓喜光寺の鎮守社であった天満宮と歓喜光寺の鎮守社とが一旦合併し、今の錦天満宮に移り、その後、明治の神仏分離で、寺は東山五条(現在は山科大宅)に移築されている。

富小路五条下るにある上徳寺辺りは、その昔、陸奥(みちのく)・塩竈の風景を模して造られた邸内の池が在った所といわれる。現在の町名、本塩竈町は錦天満宮の末社で源融公を祀るという塩竈社に由来しているといわれる。

菊浜高瀬川保勝会

京都市

この榎(エノキ)があるあたりは「籬(まがき)の森」があったのだそうで、これは河原院の池の庭にあった「籬の島」のなごりだと伝わるのだとか。

※籬の島は、宮城県塩竈市の浦にある小島のこと。

河原町五条の大きな交差点は河原院跡の北東部に相当します。

これを『源氏物語』に登場する六条院の図に重ねたとしたら、花散里が住んだ「夏の町」にあたります。「丑寅の町」とも呼ばれました。

以上、源融の河原院跡を歩きつつ、『源氏物語』における大邸宅「六条院」の冬の町→秋の町→春の町→夏の町を訪ね思いを馳せてみました。

「河原院」跡を訪ねたあとお時間がおありの方は足をのばして、錦天満宮とその末社・塩竈神社をお参りしてはいかがでしょう。神様となった源融にお会いできます。

錦天満宮

ご祭神:菅原道真公

ご神徳:智恵・学問・商才・招福・厄除け・災難除け

菅原道真は『源氏物語』光源氏のモデルのひとりとも。

『源氏物語』<須磨>において、京から須磨に退居した光源氏が、京から大宰府へ左遷された菅原道真の漢詩「九月十日」の一節を口ずさむ場面があります。光源氏の口から菅原道真が大宰府で詠んだ漢詩を言わせることで、『源氏物語』の読者が道真のイメージを光源氏に投影させることを狙っているのかもしれません。

錦天満宮 末社・塩竈神社(しおがまじんじゃ)

ご祭神:源融公(みなもとのとおるこう)

ご神徳:安産

源融公の河原院跡に歓喜光寺が創建された際、源融公をご祭神として創始。その後、天満天神(のちの天満宮)とともに現在の場所へ移動したそうです。

市比賣神社(いちひめじんじゃ)

市比賣神社(いちひめじんじゃ)