当ブログ開設以来、ペンタクラスタキーボードではタッチ液晶パネルを採用して日本語かな/英数アルファベットが完全分離をする…と謳ってあります。

モード移行のごちゃごちゃからくる変換行程の不具合を物理的に完全分離してしまえば、キーの数は増えますがローマ字入力のように日本語なのにアルファベット音素を用いてかなを表すという二度手間がなくなりますし、

従来のかな入力でも日英混在の変換はいろいろと煩わしいものでしたがこちらは完全に役割を分けて、日本語かなクラスタキーは日本語だけ、タッチ液晶部は英数だけ、と住み分けが鮮明ですから何より字種の兼任ということがないので原理上も非常にすっきりします。

ただ液晶面は限られてきますし採用する文字をどうするか、あるいは液晶外のクラスタキーでの記号の取り扱いとなるべく被らないように必要な文字を広くカバーすることが重要になってきます。

それはそうと今まで日⇔英のモード移行について肝心のところを決めていなかったので今回配置図を用いて軽く触れておこうかと思います。

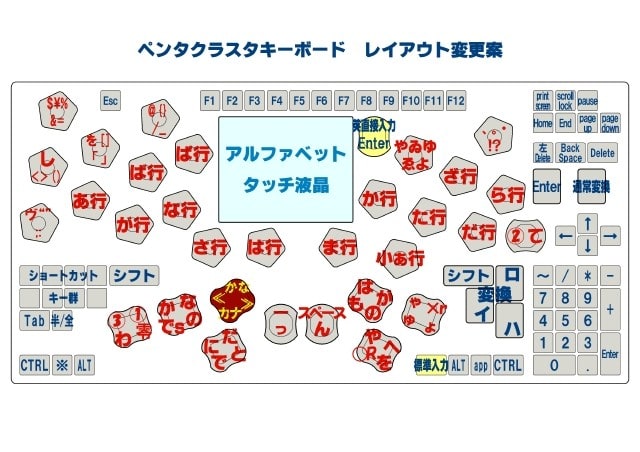

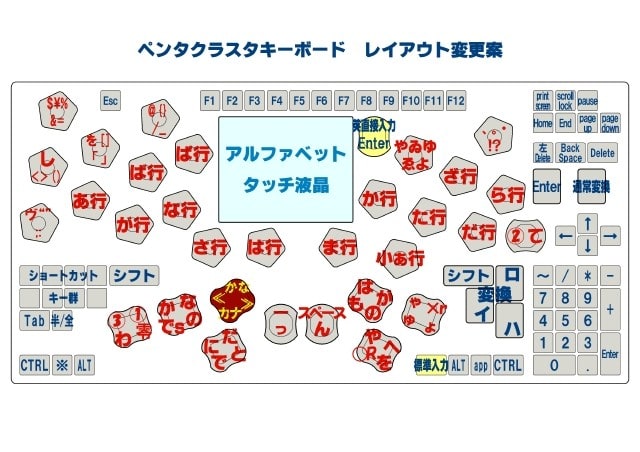

図1<標準入力モードと英直接入力モード切り替えのキーの位置>(クリックすると別タブが開き拡大します)

上図黄色く塗ってあるのが入力モードの切り替えのキーになります。

今までのキー形状に少し変更を加えて、ソリッドなキーであった[Enter]キーを斧の刃キーに替えて[英直接入力]/[Enter]の上下2方向に増置したのが大きな変化です。

これはMacの入力切り替え方法に倣っておりトグル式ではない即押しモード移行の仕方が直感的に分かりやすいのでこれと同様の非トグル切り替えにしました。

ネット各所でも自分が今どのモードにいるのかがわかりやすくWindowsよりも合理的だと好評でしたのでペンタクラスタキーボードとしてもこれを取り入れた形です。

今回の記事では切り替えの詳細を説明する前に準備のためにタッチ液晶部の文字セットがそもそも今のままでいいのかという見直しをこの際やってみるということで、

いわばメインの説明に入る前の地ならしという形で記号関係の取り扱いを根本から見直していこうかと思います。なのでここではモード切り替えについてはあえて次回の記事に回したいところですのでご留意ください。

さて現在改定後の定義によればタッチ液晶の文字類は、上段が

["][#][‘][’][-][^][~][|][逆スラッシュ]の「標準モード(仮)」と

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][0]の「英数モード(仮)」としておりましたがいろいろ検討した結果「モード」は入力モードとの混乱をきたすもとになるのでまずは名称を改めて文字セットからとった「セット」の呼称を使っていこうかと思います。

あとは逆スラッシュの使用も言語環境の特殊性から色々と取り扱いの難しい記号ですのでこれをあきらめ、代わりになにか使い出のありそうな記号を新たに採用したいと思います。

ここは文章であれやこれや説明していくより配置画像をお見せする方が早いのでとりあえずそれをご覧いただいて後ほど説明をしていこうかと思いますのでどうぞ。

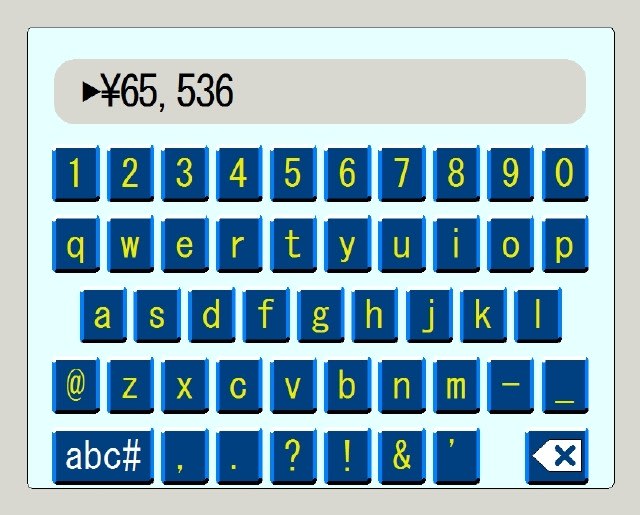

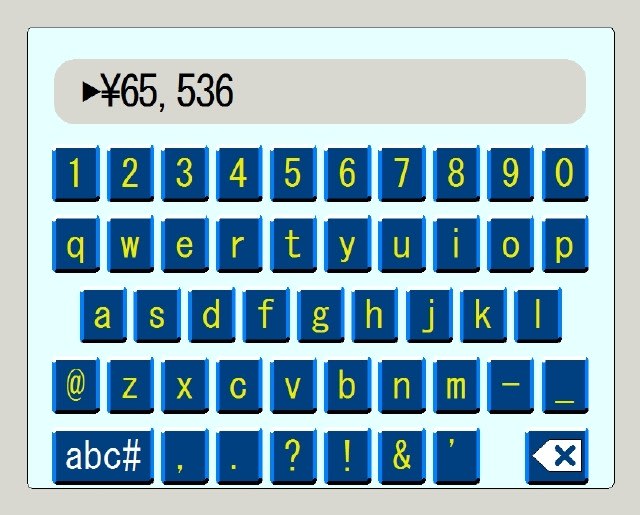

図2<液晶英数の文字セットA>

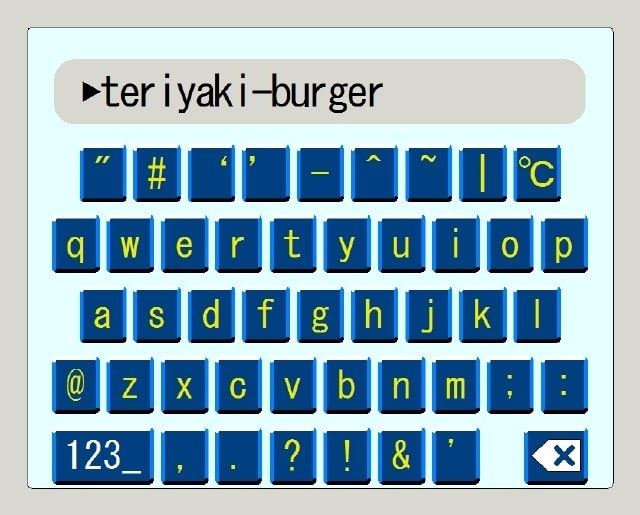

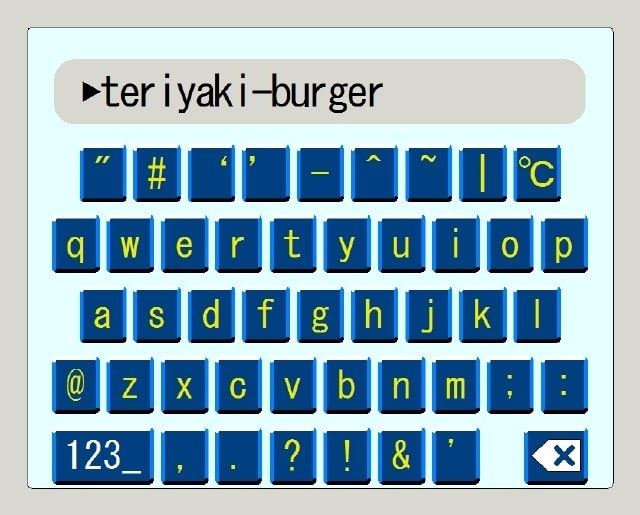

図3<液晶英・記号の文字セットB>

まずはモード名を混同するとややこしくなるので[文字セットA」と[文字セットB]という呼称を使います。

上段に数字キー1-0までの配列を持つ文字セットAにおいては元となった配列の採用文字から一部入れ替えを施して若干変更があります。

変更箇所は下段両袖にあった[€][¥][$]のキーをやめて、[@][-][_]を配置しました。¥や$は物理キークラスタキーにもありますし本当に必要そうな記号を吟味していったところ、

メールアドレス・ID・パスワードの入力でよく使われるであろう[@][-][_](アットマーク/ハイフン/アンダーバー)を優先した次第です。

こちらもクラスタキーと一部かぶってしまいはするのですが、重要度から鑑みて利便性に資すると判断したものです。

次に上段に各種の記号を配置してある文字セットBですが

["][#][‘][’][-][^][~][|][℃]と元から若干変えてあります。下部両裾は[@]-[;][:]と変更はありません。

逆スラッシュは現実的ではないので、何か他の頻出のものでいいものはないかと考えを巡らせましたが熟考の結果摂氏温度の記号[℃]を採用することとしました。

日本語話者では摂氏は一般的ですし、何よりもひとつ℃とキーを決めてしまえば、同じ音の記号の角度の[°]のときにはこちらは変換から出すときに突出候補となることで液晶入力[℃]との住み分けが自然にできていく…といった図式が期待できます。

漢数字の[度]は直前の文字がかな入力のものであればおそらく数字部分も漢字表記ですから後続も[度]にするのが推察できますしまたアラビア数字の数値の場合も[°]がくることが自然で収まりも良くなってきています。

セット間の移行は[123_]をタッチすれば([123\]改め)数字主体の「セットA」に移行し、(現セットはB)

[ABC#]をタッチすれば記号主体の「セットB」へと移行します。(現セットはA)

液晶を介してはいますが基本挙動はトグルで変わっていきます。

外部物理キーで移行するのではなく、液晶内の問題は同じ液晶内での変化にした方が意図がわかりやすいのではないか、との考え方です。

このようにして液晶・アルファベット/記号入力の基本形をリメイクいたしましたが、いずれは改訂版の基本コンセプトにも反映させていきたいかと思いますのでしばしお待ちください。

モード移行のごちゃごちゃからくる変換行程の不具合を物理的に完全分離してしまえば、キーの数は増えますがローマ字入力のように日本語なのにアルファベット音素を用いてかなを表すという二度手間がなくなりますし、

従来のかな入力でも日英混在の変換はいろいろと煩わしいものでしたがこちらは完全に役割を分けて、日本語かなクラスタキーは日本語だけ、タッチ液晶部は英数だけ、と住み分けが鮮明ですから何より字種の兼任ということがないので原理上も非常にすっきりします。

ただ液晶面は限られてきますし採用する文字をどうするか、あるいは液晶外のクラスタキーでの記号の取り扱いとなるべく被らないように必要な文字を広くカバーすることが重要になってきます。

それはそうと今まで日⇔英のモード移行について肝心のところを決めていなかったので今回配置図を用いて軽く触れておこうかと思います。

図1<標準入力モードと英直接入力モード切り替えのキーの位置>(クリックすると別タブが開き拡大します)

上図黄色く塗ってあるのが入力モードの切り替えのキーになります。

今までのキー形状に少し変更を加えて、ソリッドなキーであった[Enter]キーを斧の刃キーに替えて[英直接入力]/[Enter]の上下2方向に増置したのが大きな変化です。

これはMacの入力切り替え方法に倣っておりトグル式ではない即押しモード移行の仕方が直感的に分かりやすいのでこれと同様の非トグル切り替えにしました。

ネット各所でも自分が今どのモードにいるのかがわかりやすくWindowsよりも合理的だと好評でしたのでペンタクラスタキーボードとしてもこれを取り入れた形です。

今回の記事では切り替えの詳細を説明する前に準備のためにタッチ液晶部の文字セットがそもそも今のままでいいのかという見直しをこの際やってみるということで、

いわばメインの説明に入る前の地ならしという形で記号関係の取り扱いを根本から見直していこうかと思います。なのでここではモード切り替えについてはあえて次回の記事に回したいところですのでご留意ください。

さて現在改定後の定義によればタッチ液晶の文字類は、上段が

["][#][‘][’][-][^][~][|][逆スラッシュ]の「標準モード(仮)」と

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][0]の「英数モード(仮)」としておりましたがいろいろ検討した結果「モード」は入力モードとの混乱をきたすもとになるのでまずは名称を改めて文字セットからとった「セット」の呼称を使っていこうかと思います。

あとは逆スラッシュの使用も言語環境の特殊性から色々と取り扱いの難しい記号ですのでこれをあきらめ、代わりになにか使い出のありそうな記号を新たに採用したいと思います。

ここは文章であれやこれや説明していくより配置画像をお見せする方が早いのでとりあえずそれをご覧いただいて後ほど説明をしていこうかと思いますのでどうぞ。

図2<液晶英数の文字セットA>

図3<液晶英・記号の文字セットB>

まずはモード名を混同するとややこしくなるので[文字セットA」と[文字セットB]という呼称を使います。

上段に数字キー1-0までの配列を持つ文字セットAにおいては元となった配列の採用文字から一部入れ替えを施して若干変更があります。

変更箇所は下段両袖にあった[€][¥][$]のキーをやめて、[@][-][_]を配置しました。¥や$は物理キークラスタキーにもありますし本当に必要そうな記号を吟味していったところ、

メールアドレス・ID・パスワードの入力でよく使われるであろう[@][-][_](アットマーク/ハイフン/アンダーバー)を優先した次第です。

こちらもクラスタキーと一部かぶってしまいはするのですが、重要度から鑑みて利便性に資すると判断したものです。

次に上段に各種の記号を配置してある文字セットBですが

["][#][‘][’][-][^][~][|][℃]と元から若干変えてあります。下部両裾は[@]-[;][:]と変更はありません。

逆スラッシュは現実的ではないので、何か他の頻出のものでいいものはないかと考えを巡らせましたが熟考の結果摂氏温度の記号[℃]を採用することとしました。

日本語話者では摂氏は一般的ですし、何よりもひとつ℃とキーを決めてしまえば、同じ音の記号の角度の[°]のときにはこちらは変換から出すときに突出候補となることで液晶入力[℃]との住み分けが自然にできていく…といった図式が期待できます。

漢数字の[度]は直前の文字がかな入力のものであればおそらく数字部分も漢字表記ですから後続も[度]にするのが推察できますしまたアラビア数字の数値の場合も[°]がくることが自然で収まりも良くなってきています。

セット間の移行は[123_]をタッチすれば([123\]改め)数字主体の「セットA」に移行し、(現セットはB)

[ABC#]をタッチすれば記号主体の「セットB」へと移行します。(現セットはA)

液晶を介してはいますが基本挙動はトグルで変わっていきます。

外部物理キーで移行するのではなく、液晶内の問題は同じ液晶内での変化にした方が意図がわかりやすいのではないか、との考え方です。

このようにして液晶・アルファベット/記号入力の基本形をリメイクいたしましたが、いずれは改訂版の基本コンセプトにも反映させていきたいかと思いますのでしばしお待ちください。