京都駅近グルメ2軒です。

嵐山からもどってホテルでひと休みした後、夜は京都駅八条口にある「京ダイニング 八条」に行きました。東京でいえば、銀座ライオンやキリンシティといった感じのビアレストランですが、ここはサントリーの系列?のようです。京都の食材を生かしつつ、ビールやハイボールなど、洋酒に合ったお料理が楽しめました。

京水菜のハリハリサラダ。

黒毛和牛と京水菜のペペロンチーノ。

九条ネギのピザ。ごま油と、原了郭さんの黒七味を効かせた、クリスピーな薄焼きピザです。

手前は、京都産もち豚と九条ネギたっぷりの豚ぺい焼き。豚ぺい焼きは大阪で初めて食べた、豚肉入りのオムレツといった感じのお料理です。左奥は八条フライドポテト。こちらも黒七味がアクセントになっています。右奥はチーズの東寺揚げ。チーズの湯葉巻き揚げです。ネーミングが心憎いですね。

新幹線改札のすぐ近くなので、乗り降りの前後に利用する方が多いのでしょうね。とにかくお料理が出てくるのが早くて驚きました。一般メニューに英語が併記されているところはさすが京都。ビールもお料理もおいしく、楽しい夜になりました。

***

翌日は息子の買い物につきあうことになっていたので、朝は京都駅の地下街でさっとすませることに。「ティーハウス リプトン」でモーニングをいただきました。

モーニングプレートセット。ボリュームたっぷりです。

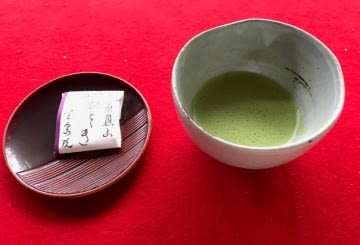

私は、小倉トーストセットをいただきました。あんトーストというと名古屋のイメージですが、抹茶がふるってあるところが京都風でしょうか。朝はコーヒーをいただくことが多いですが、リプトンなのでここでは紅茶をいただきました。

今は世界の紅茶が何でも手に入りますが、昔は紅茶といえば、リプトンのティーバッグしかなかったと話したら、息子が驚いていました。Wikipediaによると、日本で紅茶の輸入が自由化されたのが1971年。リプトンは1906年に明治屋が輸入を開始、1930年に福永平蔵さんという人が京都にティーハウスを開いたのが始まりだそうです。

***

旅の最後に鴨川沿いを散策しました。

すばらしい五月晴れで、川べりを歩くのが気持ちいい。

三条大橋のスターバックスで飲みものをテイクアウトし、五条まで歩きました。

日陰には人がたくさん。^^ 川床もはじまっています。都会の川ですが、鴨や白サギの姿も見ることができて、ほっと心なごむひと時でした。京都旅行記はこれで終わります。最後までおつきあいくださり、ありがとうございました。