今朝は久しぶりの雨音に目を覚ましましたが、お昼頃、雨上がりの澄んだ空気に清々しさを感じました。今年の汚れをすべて洗い流してくれたような気がしました。

2023年に見た新作映画の中から特に心に残った3作品、旧作映画と本の中からそれぞれ1作品ずつ選んで、ブログ納めといたします。みなさま、よいお年をお迎えくださいませ。

*** 新作映画 ***

決して楽しい作品ではないですが、権力の本質を描いていて、個人的にもっともガツンときた作品でした。自ら命じるのではなく、周囲に忖度させることによって支配するのは、今の時代の権力者が用いる手法そのものです。

しかし天才的指揮者であるターが、人の心を理解できないことで追い詰められていく様子は、頭脳や才能がすべてではないことを物語っていて、救いを覚えました。孤高の権力者を演じるケイト・ブランシェットの演技はすばらしいの一言で、圧倒されました。

ここ数年、映画監督による自伝映画がちょっとしたブーム?になっていますが、個人的にはこのフェイブルマンズが一番気に入りました。映画としての評価はあまり芳しくなかったようですが、これまた個人的にガツンときた作品です。

スピルバーグの映画愛、映画作りのテクニックや怖さを知ったのも興味深かったですが、一番切なく、心にずしりときたのはスピルバーグの両親のパートです。誰にもどうすることもできないつらい結末に、胸が締め付けられました。

ミッション:インポッシブル デッドレコニング PART ONE (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One)

王道を行くエンターテイメント・ムービーで大いに楽しめました。トム・クルーズは相変わらずかっこよかったし、彼を取り巻くヒロインたちもそれぞれに魅力的でした。

トムには「あの年齢にしては」というただし書き抜きに、いつまでも第一線で輝いていて欲しい。そして私も、そんなトムを励みにして、自分の小さな世界でがんばっていけたら、と願っています。

*** 旧作映画 ***

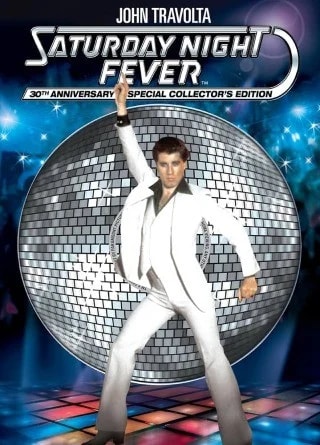

サタデー・ナイト・フィーバー (Saturday Night Fever) 1977

公開時から47年ぶり?に再見しましたが、こういう映画だったんだ、と今さらながら驚きました。自分が年を重ね、経験を重ねたことによって、多くの気づきがあったということもありますし、時代の変化、社会の変化を感じ取ることができたのは収穫でした。

ひょっとしたら、ショッキングな場面は無意識に記憶から消していたのかもしれません。もう一度見たいとは思わないけれど、今あらためて見ることができてよかったです。

*** 本 ***

ディーリア・オーエンズ 友廣純訳「ザリガニの鳴くところ」(Where the Crawdads Sing)

映画もすばらしかったですが、原作もまたすばらしかったです。長編小説で読むのに時間がかかりましたが、アメリカ南部の豊かな自然を舞台にした壮大な人間ドラマを、じっくりと堪能しました。作者が生物学者ということもあり、主人公の心情の描写や心の動きを、自然の営みを通じて描いているところがこの作品の最大の魅力であり、唯一無二の作品にしていると感じました。