13年ぶりの八尾、そんなに久しぶりなのだろうか?

前回の投稿日時を確認すると2010年になっていたのだからそうなんだろう。

まちの様子といえば、かすかに記憶しているまちの様子と変わっていない。前回もこの通りを、この坂道を13年前にタイムスリップしたかのように記憶のままだ。

全国町村会 WEBサイトより

富山県八尾町

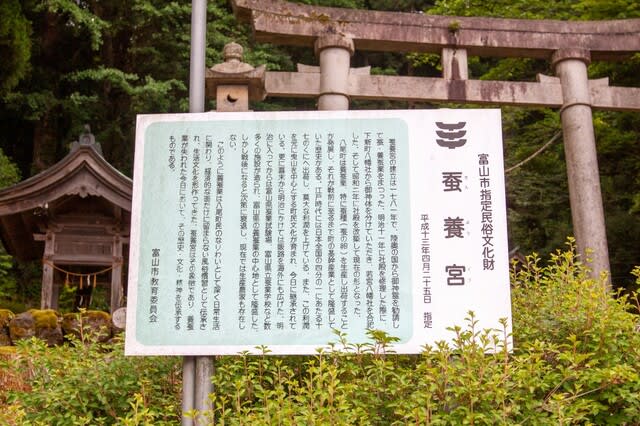

八尾町は、江戸時代初期の1636年に加賀藩から町建の許可を得てから門前町として発展し、富山藩唯一の生糸公益市場として藩の財政を支え、養蚕業、特に蚕種を生産販売することで発展し、それが戦前に至るまで町の基幹産業として隆盛し、かつては「蚕都」と呼ばれて栄えた長い歴史をもち、古い街並みが今も残る町である。

400年近い歴史を持つまち、10年足らずで変わることなどないのだろう。それがこのまちの魅力なのだろう。

城ヶ山公園

城ヶ山は八尾旧町の南東に広がる、標高 202m、面積 15.3ha の小高い丘陵地である。

古名は龍 蟠(りゅうばん)山という。「蟠」の訓読みは「蟠る(わだかまる)」で、とぐろを巻くようすを示している。八尾の歴史に詳しい西新町の長谷川洌(れつ)さんによると、井田川あたりの平地から城ヶ山を見たときに、坂に並ぶ八尾旧町の町家の黒い屋根瓦が龍のうろこのように見える。それが城ヶ山の木々が生み出す線に連なり、城ヶ山全体が大きな龍のうずくまる姿のように見えるため、「龍蟠」という名前が付けられたのではないかという。

南北朝時代(1336‐1392)には諏訪左近入道がこの山に城をかまえたため1)、いつしか城

ヶ山と呼ばれるようになったといわれる。『続八尾町史』の「天保 14〔1843〕年調 八尾絵

図」には「城ヶ山」と記されているため、少なくとも江戸時代ごろには城ヶ山と呼ばれてい

たことがわかる。江戸時代末期(慶応2〔1866〕年)から明治にかけては農兵を調練する調

練場として使われていた。‥‥

越中この八尾といえば「おわら風の盆」この期間には3日間に20万人以上の人が訪れる。小さな八尾のまちが人であふれる。

でも普段の日は静かで人通りもまばらで落ち着いたまちだ。まちの随所には花が咲いていたり心憎い演出がされていたりする。

さりげないおもてなしの心が感じられる街並み、これが日本の原風景なのだろうか。だから何度訪れても心が休まる、癒される。

心のない観光化されたおもてなしではすぐにあきられる。だからまた何か新しいことをする。そうして本来の姿を失っていく観光地。何度訪れても、心が癒されるそんな町が今のわたくしにはちょうどいい。

少々タイトルからずれてきた。坂のまち八尾、坂に階段も含めても良いのかは判断に困るが、坂も多ければ、階段も実に多い。

城ヶ山公園に上る階段の実に長かった。公園に上がってもまた長い階段があった。

この階段はどこに上る階段なのか今回は登ることを断念した。その他にも、まちの中のいたるところに階段が設けられている。

これは階段といってよいのだろうかと思うような物もあり実に多彩だ。

階段というより梯子の勾配に近い。

今回は駆け足でまわったためほんの一部しか撮影出来なかったので次回はゆっくりまわってみます。