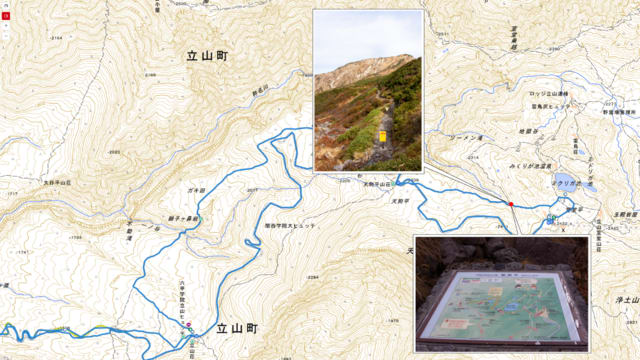

紅葉の弥陀ヶ原ハイク 2023.10.14

当初の計画では10月1日 日曜日の予定だったが天候がすぐれず予約していたWEB切符をキャンセルした。その時点で今年も室堂弥陀ヶ原ハイクは無理かと。そこに持って初雪のニュースまで飛び込んできて諦めていたが、好天が数日間続き土曜日まで天候が持ちそうなことを確信、金曜日の昼に再びWEB切符を予約。

5:56 立山駅 切符売り場前には10数人の人が、WEB切符予約のためもうすでには自動発券機にて発券済み。絶対におすすめ。

ケーブルカーの予約は6:50、少し時間も早いので駅前を散策

7:00 美女平駅 高原バスに乗り換え室堂へと、今回は窓側に席をとることができず車窓からの風景は諦め紅葉の状態を確認しながら帰りのコースを考える。

8:00 室堂バスターミナル到着

8:03 屋上にと上がり室堂平へと出る気温約3℃程度、風もなくそれほど寒さを感じない、天候は晴れの予定だが雲が一面を覆っている。でも、すぐにでも泣き出しそうな雲ではなさそうなので青空を期待できそう。

タイミングが良ければ室堂平がチングルマの紅葉が見れるのだけれど今回は時期が遅すぎ。

前回の2012年の室堂平のチングルマ

先日の雪がもう少し残っているかと思ったが室堂平には全く残っていなかった、少し残念。

静かなミクリガ池

11年ぶりの立山室堂、弥陀ヶ原。今回は室堂から、八郎坂称名滝へと下るコースを計画。

緑が池からの風景を撮影し室堂平を後にして天狗平方向へ、地獄谷には相変わらず立ち入り禁止

ところどころに霜柱、薄氷等が残る。

一度は剣にと思っては見るがもうこの年では無理かなと考えてしまう。

こちらも登ったことないから先に機会があれば・・・・。

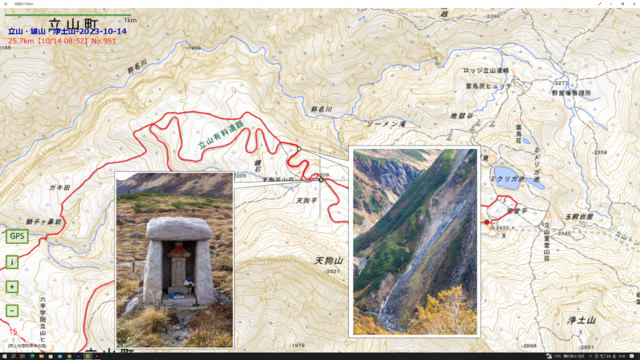

天狗平まで来たところで道路を横断した地点に石仏。

8:56 立山参道の石塔並びに石仏群 第三十番石仏

立山参道の石塔並びに石仏群

立山参道約30㎞に、西国三十三か所観音をまねて石仏が安置された。1番は岩峅寺に、33番は室堂にあった。番号のない石仏も所々あった。いずれも、屋根付き石柱の正面に刻んだ観音像である。登山道の道しるべになり、室堂への近づき具合も分かった。山上の室堂や地獄谷周辺では、石塔と地蔵の石仏が増える。地蔵の制作時期は、南北朝、室町、江戸時代と多彩だで、一部の石仏について文化8年(1811)の記録がある。

富山の文化遺産サイトより

車窓からいくつかは見つけることができたが登山道を歩いていては見つけることができない石仏が多くすべてを見るには美女平から車道を訪ねるしかなさそうだ。ちなみに18番から30番がルート上に所在不明の石仏も

9:00 天狗平山荘前 冬支度が進んでいるようでちなみに営業は11月上旬となっていたが予約状況を見るとすべて満室状態。さすがに人気のアルペンルート。

ちなみに天狗平バス停には海外からの観光客で一杯。

天狗平山荘から立山高原ホテル前を通りしばらく車道を歩きカーブを二つほど曲がったあたりからソーメン滝を見ることができる。

再び登山道(木道)戻り景色を眺めながら緩やかに下る。

左:大日岳を見ながら進む。右:振り返ると地獄谷より立ち上る水蒸気が見える。

大日岳の方から富山市側を見る。

沢山のガキ田が見える今年の猛暑でも枯れることはなかったのだろうか。

高原バスが次々と観光客を乗せ登ってくる。

弥陀ヶ原を眺める高原ホテルと立山荘をを見るこの辺りから木々も増えてきて紅葉が綺麗だ.。

道は少し急になり紅葉のトンネルの中をくぐる

5日に降った雪が残る山々と紅葉

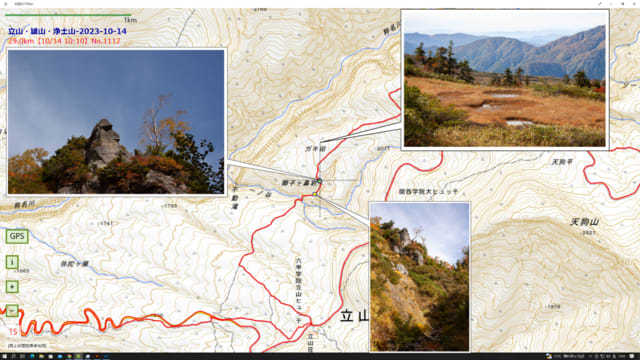

弥陀ヶ原まではまだもう少し距離がある。この先には一の谷へ下る難所がある。

10:06 標高1,938M ここから一気に下る

獅子ヶ鼻岩どことなくモアイ像に似てるような気がするのは私だけなのだろうか?

獅子ヶ鼻のクサリ場

獅子ヶ鼻のクサリ場

10:25 標高1,836M 約100Mをっクサリをつたいながら降りてきた、一の谷の木道を渡り今降りてきた分だけ登る。

10:37 標高1,880M 弥陀ヶ原まで登ったところで獅子ヶ鼻岩を振り返る。

ほぼ平坦な木道が続く弥陀ヶ原湿原

この先しばらくWC(手洗い)がないため高原ホテルもしくはバス待合室の手洗いを利用する。

11:10 弥陀ヶ原バス待合室 中ではストーブがたかれていた。

全体の行程の中間地点、これからしばらく道路に沿った木道を進み八郎坂へと、この後は後編で。

・

・

・

今回は室堂まで上がり、八郎坂称名滝へと下るコースを弥陀ヶ原から弘法あたりの紅葉が最高に綺麗に。赤、黄、青コントラストが最高でした。

写真整理中徐々に更新の予定続く・・・。