2017年の春に65歳で定年退職(スイスにて)したから、今年で7年目になる。

日本にいた頃は、ほとんどアルバイト人生であったから、身体が動く限り死ぬまで働くんだろうなぁ…と、思い込んでいたので

こちらスイスにきて自分が人並みに定年退職というような境遇を迎えることになるとは思わなんだ。

まぁ、いくら働きたくても自由業でもない限り仕事がないのが現状であるから、私の場合選択の余地すらなかったのであるが

貧乏でもそれなりに生活できている現在、悠々自適(辞書〜世間のことに煩わされず、思いのままに暮らすこと)の身分であることに感謝する今日此頃。

というのは、この身分になってみて初めて、渡欧以来自分がやってきた仕事の案外キツかったことに思い至ったりするのだ。

観光ガイド10年、引越屋15年・・・仕事自体のキツさ、それにヨーロッパという言葉も習慣も違う土地で生きていくというのは、それだけでストレスを

否が応でも受けるわけで、私はそれを当たり前の事として、それを無視して前向きに生きてこられたが、今思うと『よく頑張った!』と自分でも思う。

そこにはもちろん、相方の存在の大きい事にもあらためて思い至るわけだ・・・。

何故、仕事がキツかったのかと思うのは、今現在のように、自分が重要であると思っている事柄を、その当時は掘り下げる余裕(時間)を

まったく持つことが出来なかった事に、今更ながら思い至るからなのだ。

ガイドにしても、引越屋(海外引越)にしても、どこかイベント的要素の強い仕事で、通常のような心持ちではダメで、ある程度テンションを上げて

立ち向かわなければ、良質な仕事を限られた時間内に完結することができない・・・そういった責任の重さを私は感じながら働いていた。

特に引越しは、大きい引越しになれば、作業員も8人ほどになるので、引越屋に入社して1年半で、私は現場責任者にされ、毎回変わりがちな

下請けのポルトガル人メンバーをなんとかまとめ、お客にもメンバーにも気持ちよく、納得できる作業環境、作業内容への配慮するなど

気を配って疲れたが、それなりに満足感を得たことも確かだ。

しかし、破損したり、紛失などがあってクレームなどがあると実に気が沈んだりするので、その意味でも現場責任者としては緊張感が常にあった。

まぁ、そういった事は私に限らず、誰でも責任を持って仕事にたずさわった者は大なり小なりあるわけであるが、定年退職によって自由な時間を

持つことが出来るようになった今、私は初めて本当にやりたかった事柄に、誰にも何の遠慮もなく、それこそ悠々自適に生きていける今の現状を

有難い・・・とあらためて思うと同時に、65歳を越えても不本意な仕事をしなければ生活できない多くの年配の人々が、一刻も早く悠々自適といえる

境遇にならんことを強く願っている。

引越下請けメンバーと皿包嬢等と・・・大きな引越しが無事終了した図

海外引越しは、現場での梱包作業と倉庫でコンテナに入れる前段階の大きな箱詰め作業がある。

バルコニーの物を全部キッチン部に移動、居間のソファも移動。

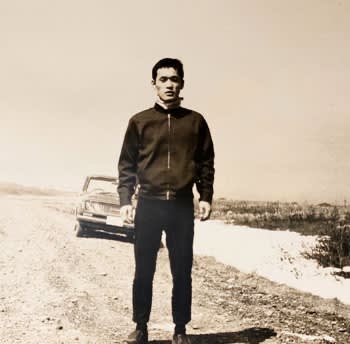

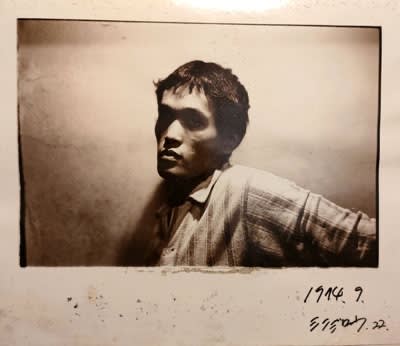

バルコニーの物を全部キッチン部に移動、居間のソファも移動。 写真集を企画するずーっと以前に故郷、北海道で撮った自撮、17、8の頃

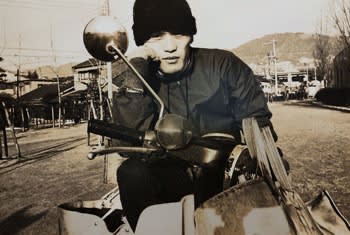

写真集を企画するずーっと以前に故郷、北海道で撮った自撮、17、8の頃

バイクでの牛乳配達時

バイクでの牛乳配達時  3畳ほどの空き部屋を暗室兼書斎に使わせてもらう。

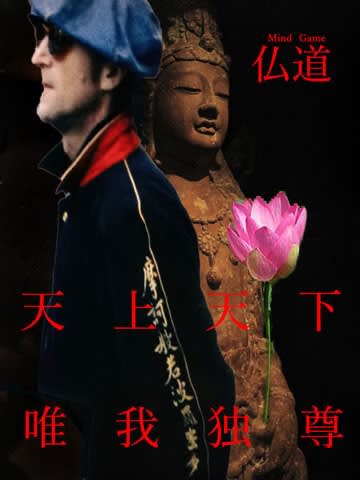

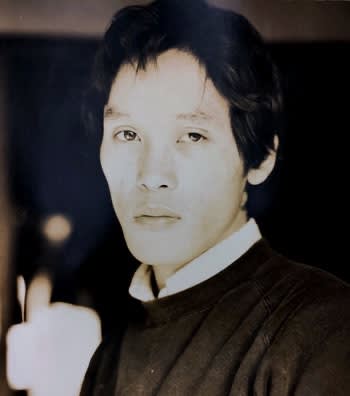

3畳ほどの空き部屋を暗室兼書斎に使わせてもらう。 その部屋でこんな感じで『己事究明』

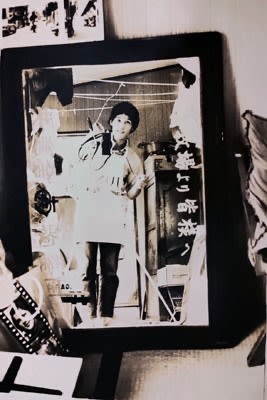

その部屋でこんな感じで『己事究明』  集金で〜す!

集金で〜す! 中華レストランで皿洗い

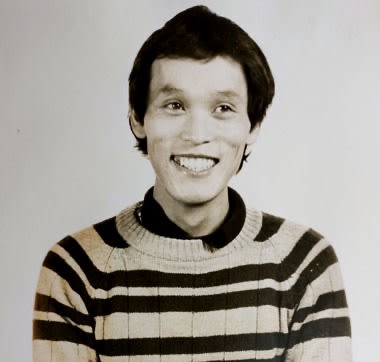

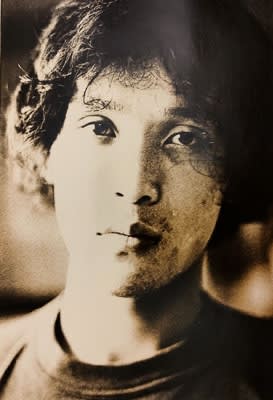

中華レストランで皿洗い  学校のスタジオで仲間に撮ってもらう…

学校のスタジオで仲間に撮ってもらう… 視覚的に作品ぽく

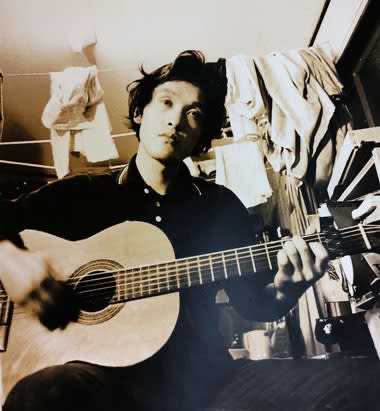

視覚的に作品ぽく  もしかして孤独を癒やしていたか?

もしかして孤独を癒やしていたか? 近所のオーディオ施設でポール・モーリアと

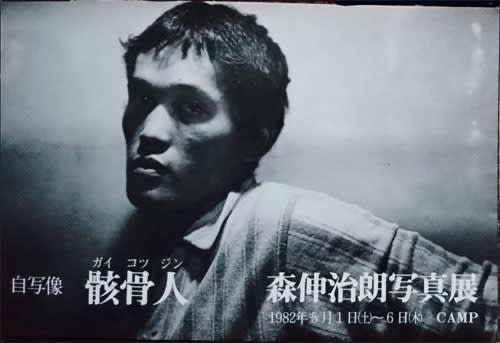

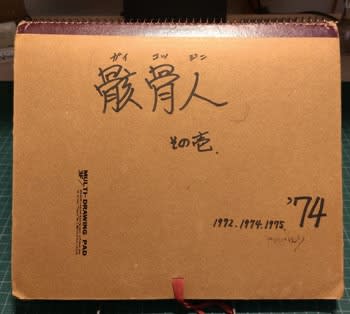

近所のオーディオ施設でポール・モーリアと  学校の屋上の骸骨人

学校の屋上の骸骨人 当時みた映画『パピオン』にちなんだ写真

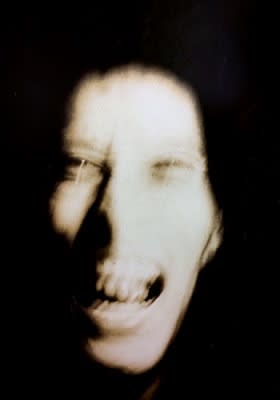

当時みた映画『パピオン』にちなんだ写真  得意のフイルム増感現像、ハイコントラスト

得意のフイルム増感現像、ハイコントラスト  富士フイルム、ネオパンの威力

富士フイルム、ネオパンの威力 『骸骨人』・・・ぽい、微笑みも忘れずに

『骸骨人』・・・ぽい、微笑みも忘れずに