言葉は消費される運命なのだろう。

その時代の空気感を映しだす言葉は確かにある。

写真や映像が、その時代、その時間を活写するように

観察する人の視点が、同じものを観ているはずなのに薄皮を剥がすように

隠れていた異相を見せてくれることがある。

優れた観察者は、この時代では、より内省的で誠実に傾くようだ。

岸政彦の書く文章が、多くの読書人の共感を呼び、水が沁みわたるように静かに広がっている。

2016年紀伊國屋じんぶん大賞を受賞した本書を二度読み返した。

五年目の3月11日である今日は、その中の「ユッカに流れる時間」を紹介してみましょう。

「時間の流れ」を意識すると人は苦痛を感じる。

時間を意識しない時、「あっという間に時が過ぎる」と人は楽しいと感じる。

異国の刑務所に十年収監されていた老いたヤクザを取材した時の記録です。

十年という時間は等しく私たちの上にも流れるが、

自由を拘束された十年という時間を私たちは想像することが出来ません。

苦痛をはじめとして、匂い、味、音、舌触りや手触りなどの感覚を感じるということは、

ようするにこの私が時間の流れの中にあることをふたたび(嫌でも)思い出させるということである。

たとえば痛みというものは、その原因が取り除かれない限り、

途中でなくなったり、別のものに変わったり、意志によってそれを操作できるようになったりしない。

私たちは痛いときは、常にずっと痛いのである。

痛みに耐えているとき、私の脳は痛みとともにある。

中略

そして痛みに耐えているとき、人は孤独である。

どんなに愛し合っている恋人でも、どんなに仲のいい友人でも、

私たちが感じている激しい痛みを脳から取り出して手渡しすることはできない。

私たちの脳のなかにやってきて、

それを感じている痛みを一緒になって感じてくれる人は、どこにもいないのある。

訥々と語り続ける老ヤクザの言葉を聴きながら、著者はある思いに至ります。

わずか一m先で雨が降っているのに、からからに乾いて死んでいったユッカの木。

もともと渇きに強いはずのあの木が枯れるまでの時間は、とてもゆっくり流れたことだろう。

監禁されながら生き続けること、そしてゆっくり死んでゆくことは、

どこか根源的な恐怖を感じる。

だが時間が流れるということは、苦痛であるだけではない。

そうした、「他ならぬこの私にだけ時間が流れること」という構造を

私たちは一切の感動も感情も抜きで、お互いに共有することができる。

私たちはこのようにして、私たちのなかでそれぞれが孤独であること、

そしてそこにそれぞれの時間が流れていること、

そしてその時間こそが私たちなのであるということを、静かに分かち合うことができる。

誰にも知られない時間、というものがある。

だが私たちは、その「誰にも知られない時間」というものがある、という端的な事実を、お互いに知っている。

それを共有することができないにしても。

ここには威勢のいい言葉もカタルシスを得られるような癒しもありません。

被差別や沖縄や在日の差別され続ける人々を取材してきた著者は、

彼らの語る言葉にじっと耳を傾けながら、

とまどい続けているのだと思います。

安易に答えを導き出さないで、その人に寄り添うように思いを巡らせる、

目の前の錯綜した混沌の中からわずかに光射す隘路を見い出してゆく…

こういう静かで内省的な言葉を聴いていると、ホッとしてしまうのはなぜでしょう?

|

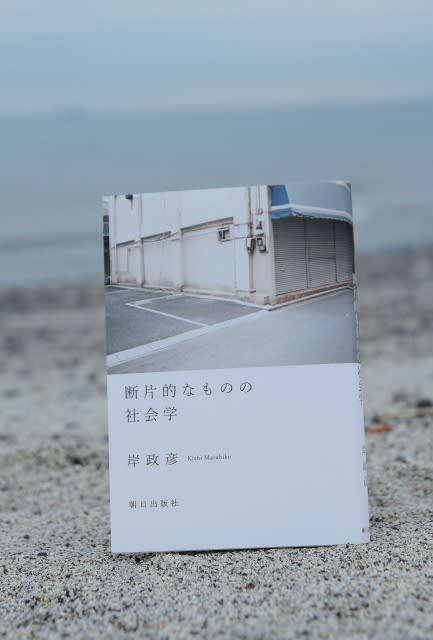

断片的なものの社会学 |

| 岸 政彦 | |

| 朝日出版社 |