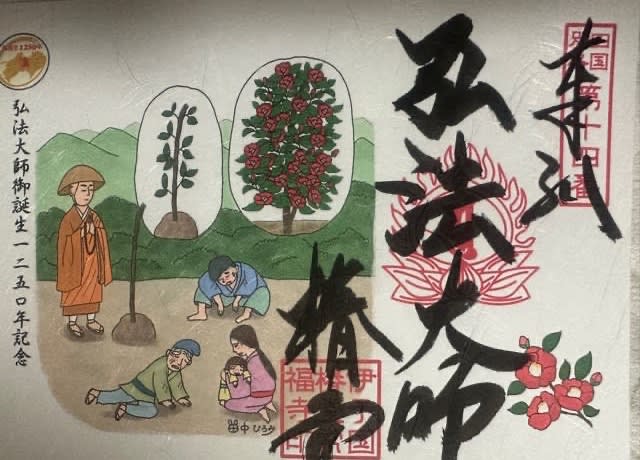

別格14番札所「椿堂」には椿の大木があり、弘法大師が地域で流行していた病を封じ込めたという伝説があります。

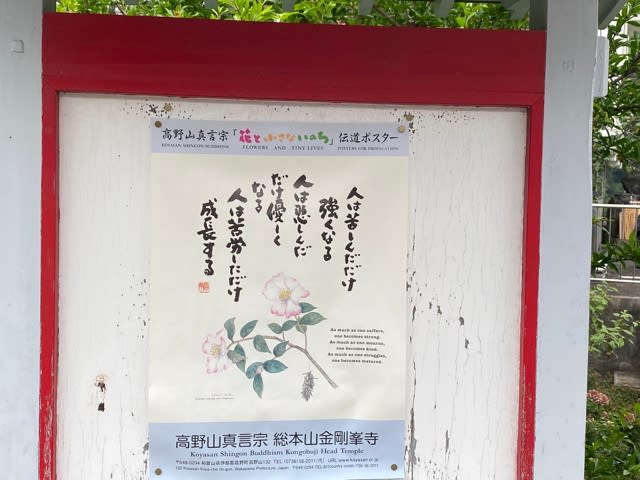

入り口にこんなポスターがありました。

人は苦しんだだけ強くなる

人は悲しんだだけ優しくなる

人は苦労しただけ成長する

本当そうですね。

苦しみ、悲しみ、苦労は時間と共に忘れる時が来ると信じています。

だから今が苦しくても悲しくてもしんどくても、時の流れに身を任せ委ねて、心身の荒波が去るのを待つしかないと思ってます。

そして、その経験は、いつの日か、人の苦しみ、悲しみ、苦労に寄り添うエネルギーという宝に変わりますから、実は大丈夫なんです。

生まれた時より魂を輝かせたいものです。

生きるは大変なことも多いけど、生まれ難きを自ら望んで生まれたのも真実だと思います。

だからこそ、命の尊さを知るために、生きる意味を学ぶことは大切だと思ってます。

教育者ではないから、教育のあり方についてアレコレ言えないけど、せめて自分の命の尊さを教える事にもっと時間を割いてほしいです。

どんな命も大切であり、何故、自ら命を放棄してはならないかということを、道徳教育の中で教えてほしいです。

こちらの椿堂という名前がついた由来はお大師さまの伝説が深く関わっています。

弘仁6年(815年)四国巡錫中の空海が、当時この地で熱病が流行しているのを聞き、杖をもってその邪気を地中に封じ込めたという伝説があります。

空海が立てた杖から椿が芽ぶき、やがて大木となったという伝承より「椿堂」と呼ばれるようになったとか。

邪気を封じ込め、そして大木になり可憐な椿を咲かせる話は、悲しみ、苦しみを自分の糧しにて、自らに確固たる芯をつくり、他人をも癒せる可憐な花を咲かせることが人にもできる、そんな風に感じました。

自らを諦めないことの大切さ。

命は尊いということ。

その椿の大木は江戸時代幕末の安政6年(1859年)に火災で焼失したようですが、焼け跡から再び芽が出て、現在も境内に育ち大木となり、椿の花を咲かせ、お寺の名前の由来にもなっています。

自らの中に確固たる芯を育てると、それは永遠に可憐な花を咲かせるエネルギーとして、今度は他人を癒す力に変わります。

生きる意味は自らの花を咲かせることかもしれないですね。

椿の木のたもとに「おさわり大師」が鎮座していました。

お大師さまがこの地で病を封じたことに関連して、右手で大師像を触りながら、左手で自分の痛い場所を触り祈願すると、痛みが治まるとのこと。

信じるものは救われます。

こちらが本堂になります。

真っ赤な火伏不動明王と延命地蔵菩薩が2尊が御本尊としてまつられていました。

人生の終わりに、お不動様の前に立って、人に与えてしまった苦しみを見せられるかもしれない、感じとらされるかもしれない、その時に自分の所業に耐えられるか、そんな事を考えたりします。

他者をネットであれ何であれ苦しめるような言葉を使って陥れてはいけないと思ってます。

ガラスのように繊細な心の持ち主もいるから、誹謗中傷の言葉の刃にもう生きられないと思う人が出てくるかもしれないですから。

人の人生を狂わせてしまう責任なんて、とても私には取れないから、ネットでの心無い書き込みをはじめ、言葉や行動に気をつけないといけないと思うのです。。。

こちらが大師堂です。

椿の名に因んだ優しいお寺には、大木がひっそりと立ち、その自然の中に芽吹く姿をもって、人生を最後の一瞬まで頑張りなさいと教えてくれている、そんな気がしました。

元気でお詣りができる。

ただただ有難いなと。。。