諏訪大社の上社をあとに、下社の春宮へ。

諏訪大社は諏訪湖を挟んで4社あります。下社春宮は杉の木を御神木として拝しているようで、こちらも本殿はありません。ボランティアガイドさんが丁寧に説明をしていました。大杉に丑三時に耳をあてるとイビキが聞こえるとか。聞いてみたいなぁ。

神楽殿の西の建物が筒粥殿、その西の清流は砥川です。川の中にある島は浮島と言い、どんな大水にも流れず下社七不思議の一つのようです。こちらにもお詣りさせていただきました。

そして、砥川沿いの畑のなかに鎮座する万治の石仏がありよくわからないままお詣りしました。向かって右から太陽・雷・雲・磐座・月などで、これは大宇宙のすべてを現し、右端に逆マンジ(卐)が刻まれているなんて、何を意味しているのでしょうか?お顔はモアイ像みたいで一度みたら忘れません。

万治の石仏については以下Wikipediaより

胴体正面には定印を結んだ阿弥陀如来の坐像が彫られる。衣の上には向かって右から右卍、太陽・雷・雲・磐座・月など密教の曼荼羅が刻まれ、これらは弾誓に始まる浄土宗の一派による「同体異仏」(一体の仏像に阿弥陀如来と大日如来を共存させる)の表現とされる。

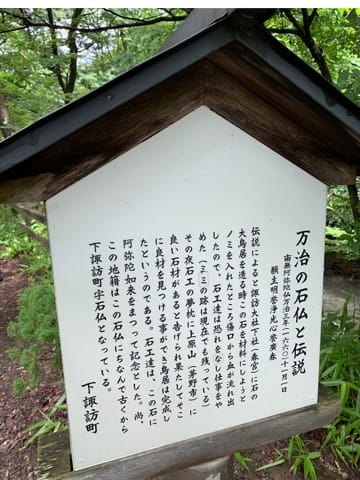

「万治の石仏」には、造立にまつわる以下の伝承があります。

1657年に第3代諏訪高島藩主の諏訪忠晴から諏訪大社下社春宮に石の大鳥居を立てるよう命じられた石工が、現在石仏となっている大石を材料にしようと鑿を入れたところ、そこから血が出てきたため祟りを恐れて作業を中止した。その晩に夢枕で上原山(現在の茅野市)に良い石材があると告げられた石工が探しに行くとその通りであり、同山の石で鳥居を造る代わりに大石を阿弥陀如来として祀ったという。

パンフレットでお参りの仕方を確認して時計回りに3周しました。

一. 正面で一礼し、手を合わせて「よろずおさまりますように」と心で念じる。

二. 石仏の周りを願い事を心で唱えながら時計回りに三周する。

三. 正面に戻り「よろずおさめました」と唱えてから一礼する。

下社春宮は女性的な優しい空氣を感じて、お詣りが終わり鳥居を出て振り返り、深々頭を下げて後ろ髪を引かれるような感じで秋宮に移動しました!