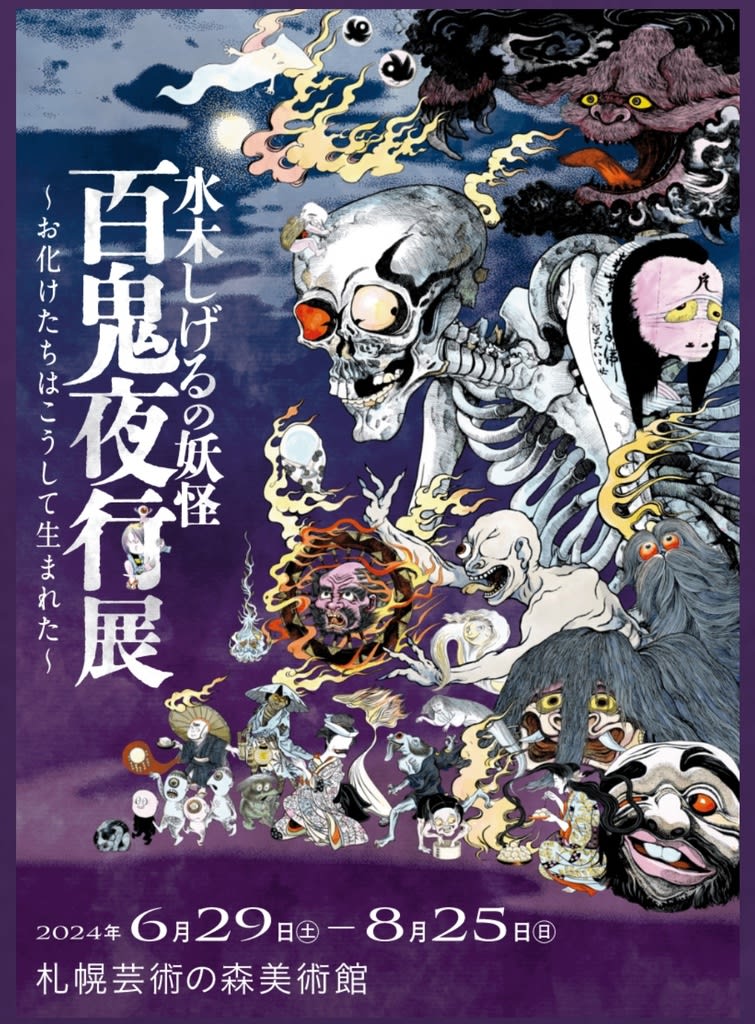

本日は「札幌芸術の森美術館」で開催されている「水木しげるの妖怪 百鬼夜行展~お化けたちはこうして生まれた~」鑑賞です。代表作『ゲゲゲの鬼太郎』をはじめ多くの妖怪作品を世に送り出した水木しげる先生の多彩な作品のなかでも「妖怪」に焦点を当てた展覧会です。漫画やテレビアニメ、そしてNHK朝ドラ『ゲゲゲの女房』などでも馴染みの深い水木作品を楽しんできました。

「水木しげるの妖怪 百鬼夜行展~お化けたちはこうして生まれた~」展示会場の「札幌芸術の森美術館」。会場内は最後のフォトスポットを除き写真撮影禁止です(以下の画像はネットより拝借しました)。

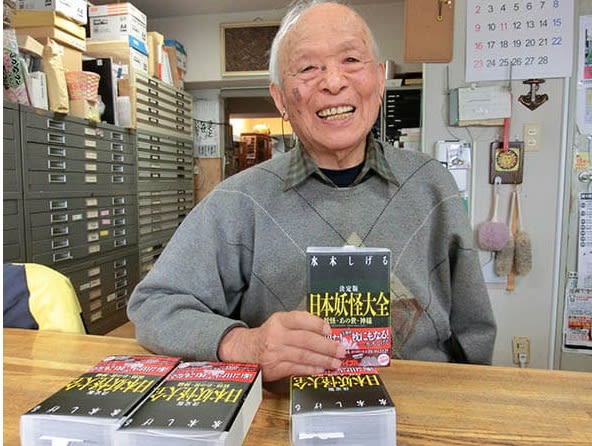

代表作『ゲゲゲの鬼太郎』をはじめ多くの妖怪作品を生み出し、現代の日本人に妖怪文化を定着させた漫画家・水木しげる(1922-2015)。

生誕100周年を機に企画された本展は、これまで開催されてきた数ある水木しげる展の中でも初めて、妖怪画が作られる具体的手法に注目した展覧会です。

本展では、鳥山石燕『画図百鬼夜行』、柳田國男『妖怪談義』など水木が所蔵し、参考にしていた妖怪関係資料を初公開するほか、百鬼夜行の名にふさわしく、水木しげるの妖怪画100点以上を一挙公開!本展を通して妖怪を身近に感じ、今なお多くの人を魅了し続ける水木の世界観をご堪能ください。

【第1章 水木しげるの妖怪人生】

本展覧会では水木氏の妖怪人生をたどり、幼少期の原体験から壮絶な従軍時代に遭遇した怪奇現象、デビュー以降の妖怪研究、そして晩年の活動までを掘り下げて紹介しています。第1章では水木氏が何故に妖怪に興味を持つようになり生涯を通じて妖怪にこだわり続けた理由を解説、少年時代の水木氏の家に手伝いにきていた「のんのんばあ」から教わったという妖怪《べとべとさん》などが紹介されます。

本展覧会では水木氏の妖怪人生をたどり、幼少期の原体験から壮絶な従軍時代に遭遇した怪奇現象、デビュー以降の妖怪研究、そして晩年の活動までを掘り下げて紹介しています。第1章では水木氏が何故に妖怪に興味を持つようになり生涯を通じて妖怪にこだわり続けた理由を解説、少年時代の水木氏の家に手伝いにきていた「のんのんばあ」から教わったという妖怪《べとべとさん》などが紹介されます。

【第2章 古書店妖怪探訪】

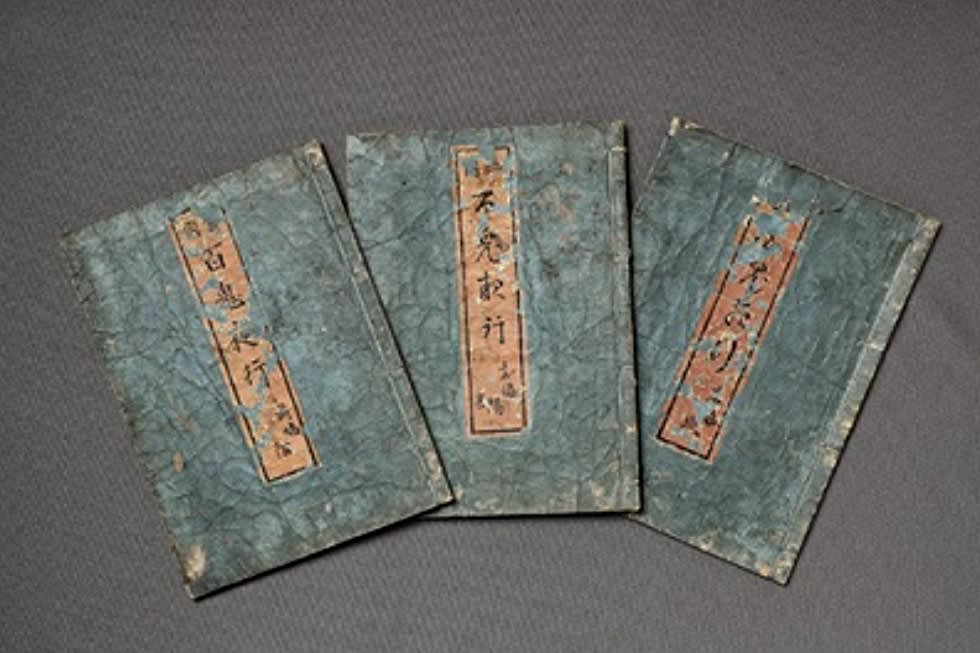

第2章では水木氏が神田の古書店街を頻繁に訪れて購入した鳥山石燕の『画図百鬼夜行』や柳田國男の『妖怪談義』をはじめ、水木所蔵の妖怪関連書籍などを展示。

【第3章 水木しげるの妖怪工房】

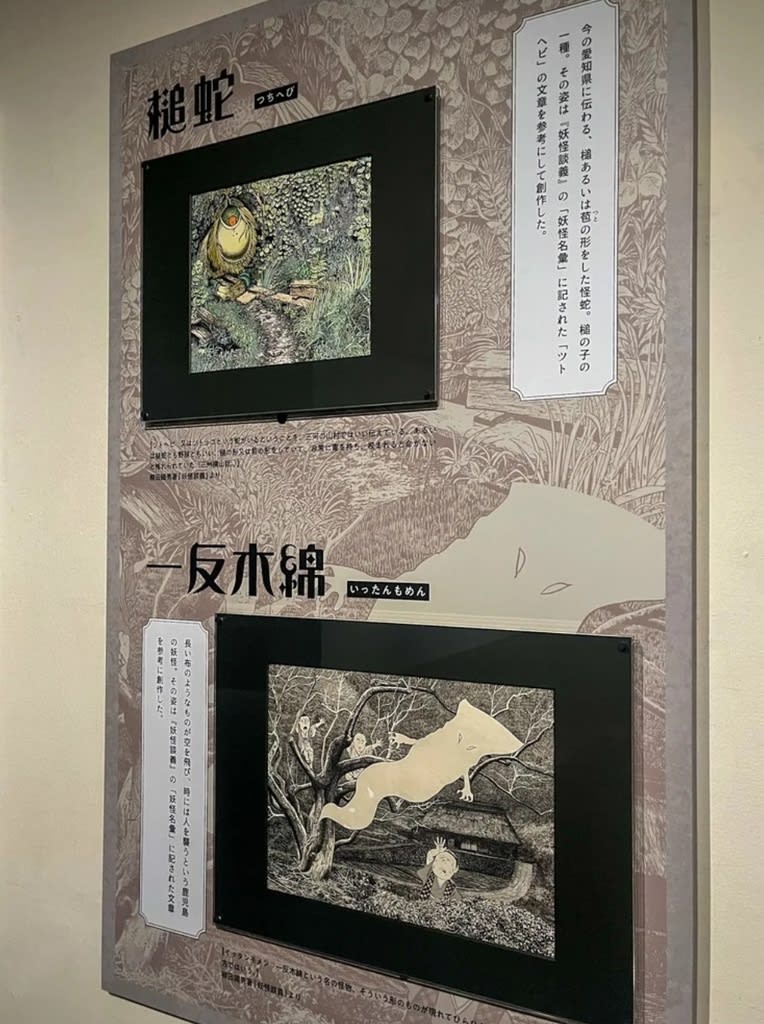

第3章では1,000点近くの日本の妖怪を描いた水木氏の妖怪画の創作手法を「絵師たちからの継承」「様々な資料から創作」「文字情報から創作」の3つのパターンに分けて紹介します。

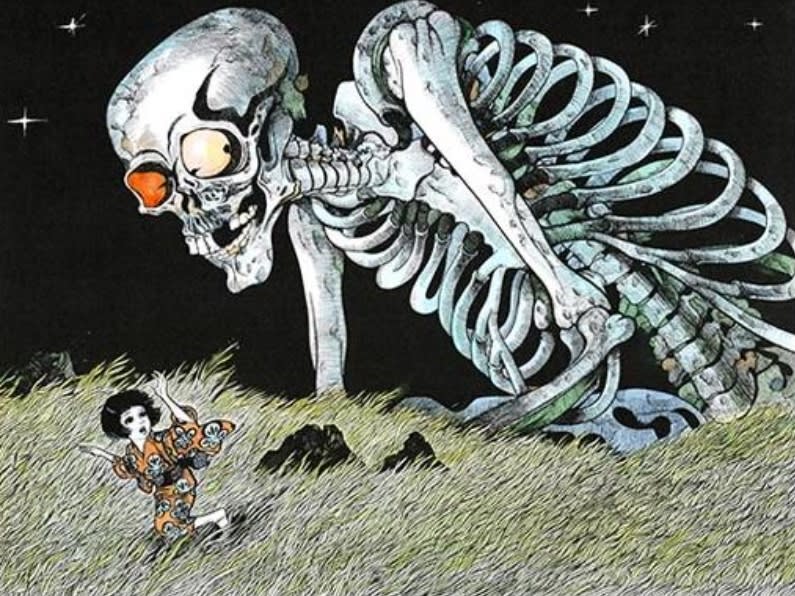

「絵師たちからの継承」の一つ《大かむろ》。江戸時代の浮世絵師・鳥山石燕をはじめ過去の絵師が描いた妖怪を忠実に再現しつつ、背景には効果音や逃げる人を描きこみ妖怪の雰囲気をリアルに伝えています。

同じく《がしゃどくろ》。

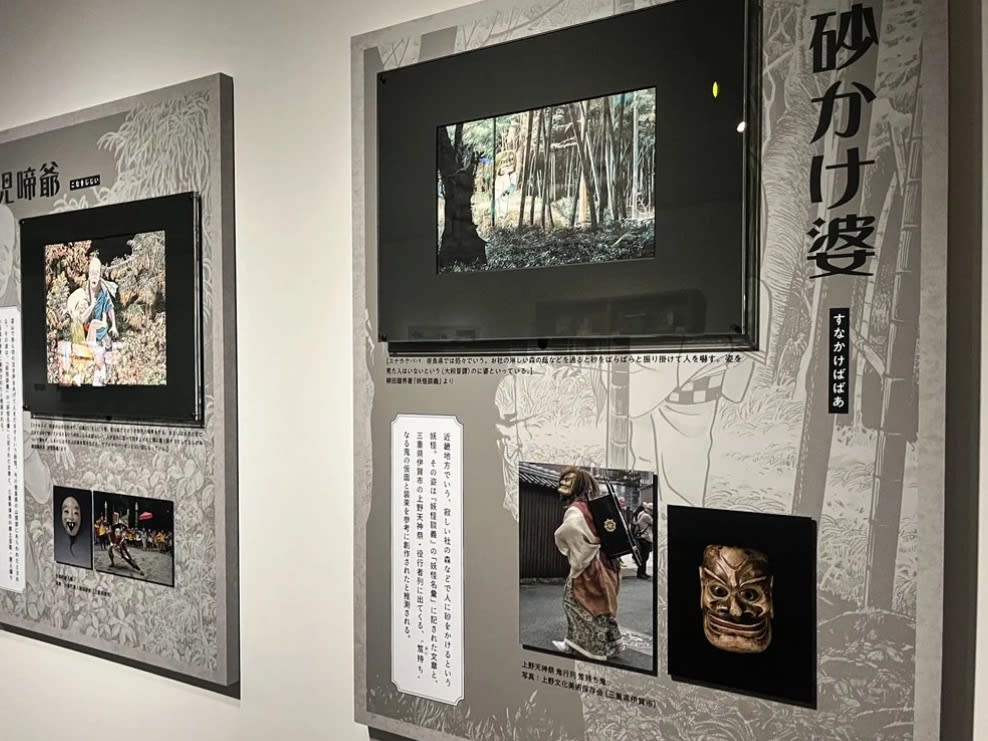

2つ目の手法は「様々な資料から創作」。その一つ「砂かけ婆」は、上野天神祭(三重県伊賀市)の役行者列に登場する鬼の仮面・装束と『妖怪談義』の文章を参考にして創作したそうです。

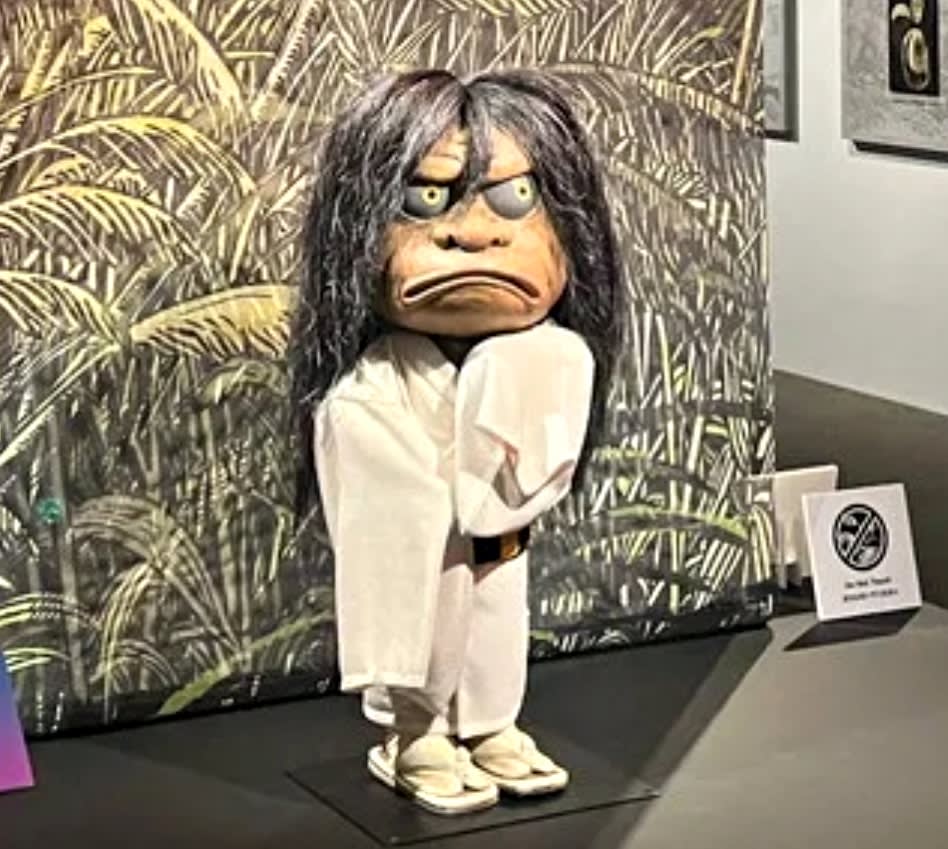

《砂かけ婆》の模型。

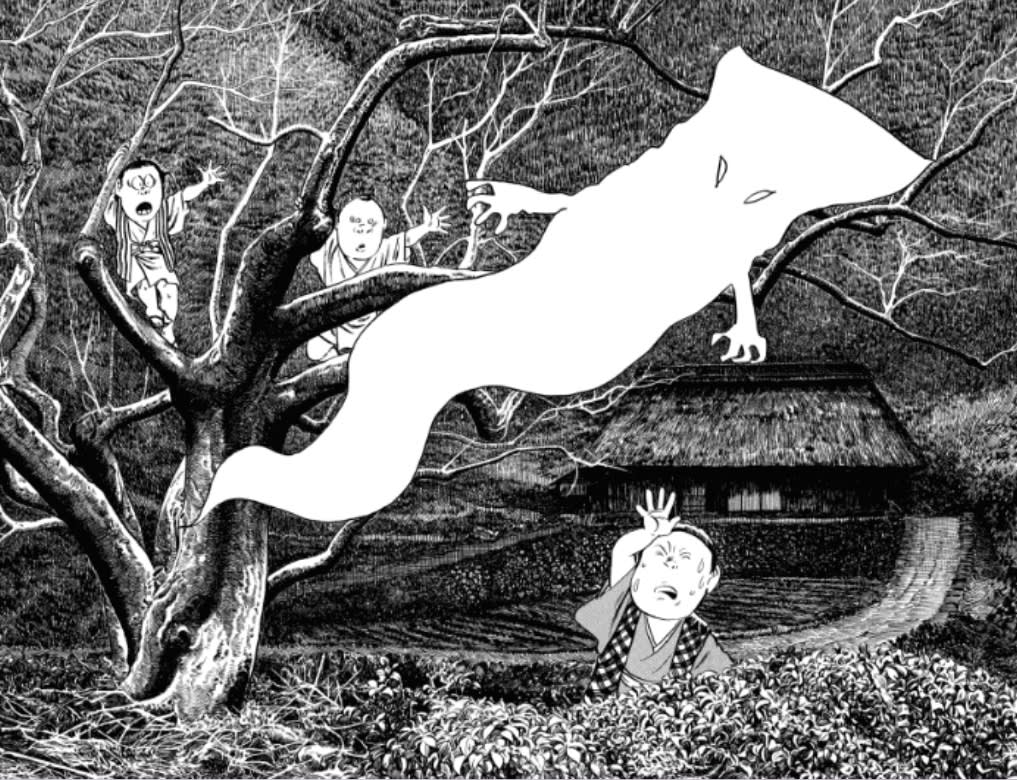

3つ目の手法「文字情報から創作」。水木氏が多大な影響を受けた妖怪本の一つ柳田國男『妖怪談義』などに記された文章からイメージをつかみ、想像力を駆使して描き出した作品。

その一つ《一反木綿》。

【第4章 水木しげるの百鬼夜行】

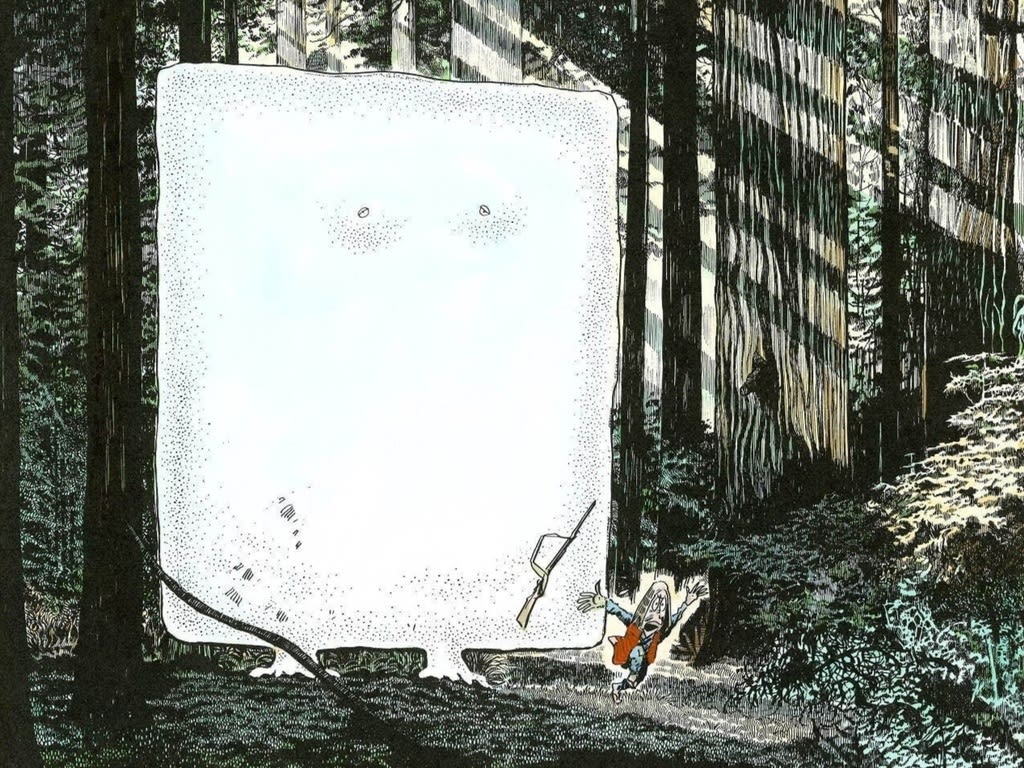

最後のコーナー(第4章)では水木作品を「山」「水」「里」「家」それぞれに棲む妖怪ごとに作品展示。

「山」に棲む妖怪《大入道》。

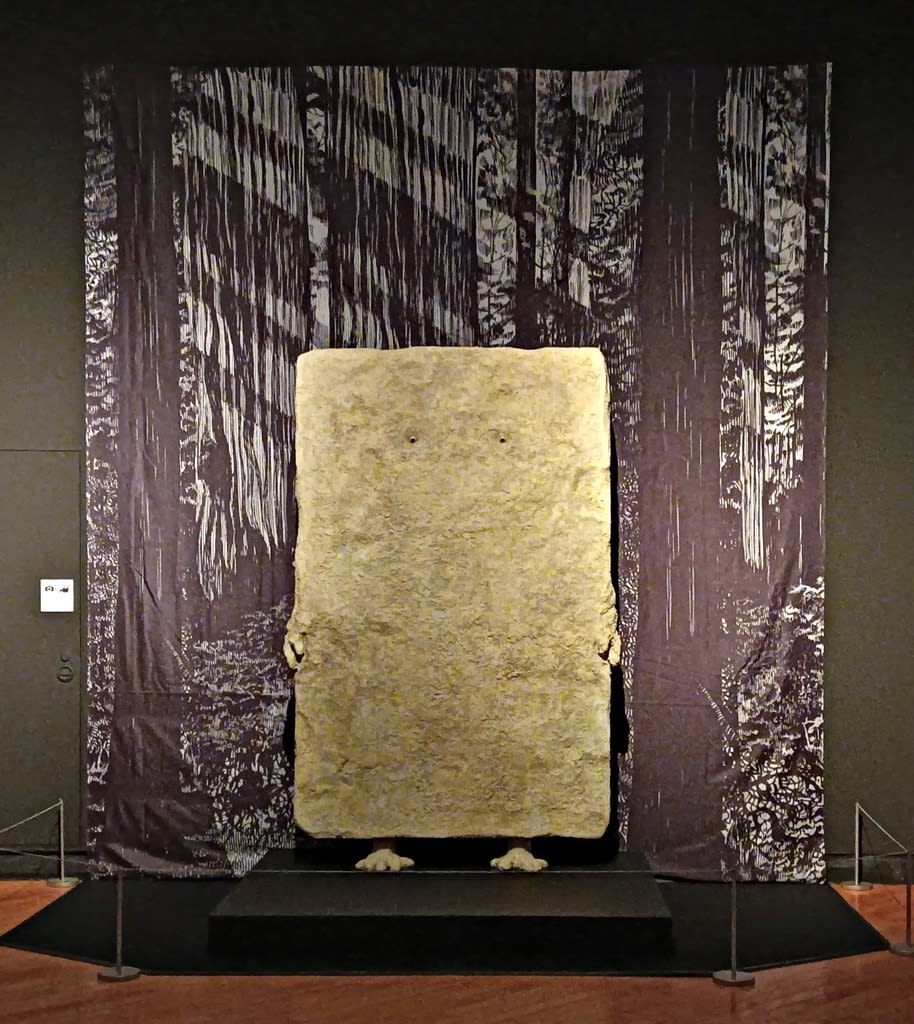

同じく《塗壁》。

「水」に棲む妖怪。

《海坊主》。

《アマビエ》。

最後の模型の《塗壁》のみ写真撮影可能。

小さな眼が動くカワイイ《塗壁(ぬりかべ)》でした。

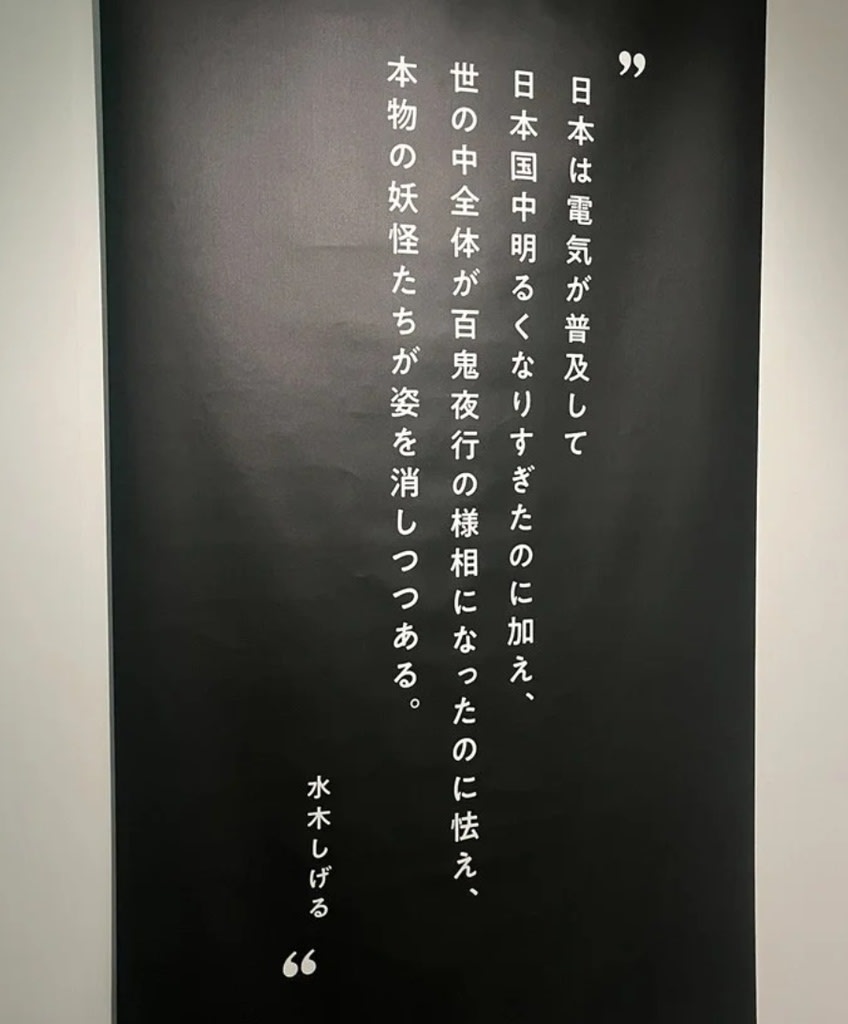

水木先生。1922年生まれで『ゲゲゲの鬼太郎』 などがヒットする1960年代後半には既に40才台半ばすぎ。それまでは極貧生活だったそうです。そんな人生を描いたNHK朝ドラ『ゲゲゲの女房』(2010年度上半期)は毎朝楽しみにしてリアルタイムで観ました。水木先生のもう一つの代表作である戦記ものも好きでした。今回の展示会では日本の生活の中に「見えないもの」が身近に存在した時代があったことを懐かしく思うことができます。大変見応えある良い企画でした。ありがとうございます。

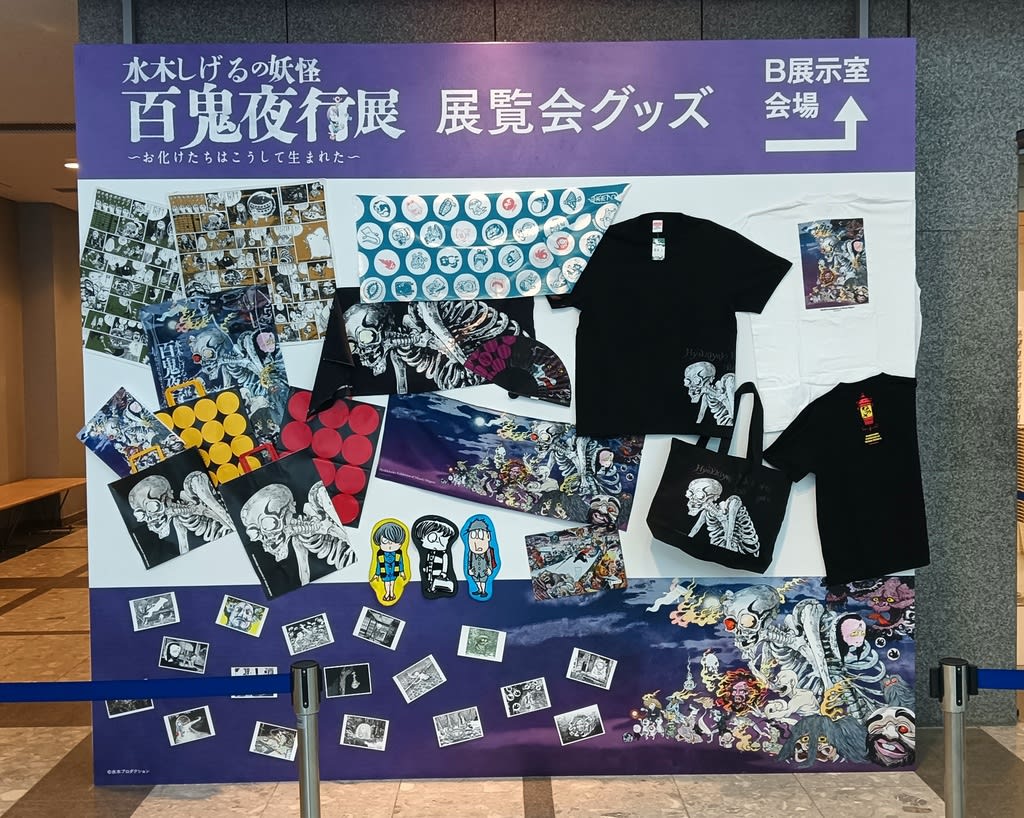

最後にあるグッズ販売コーナー。ファンがたくさんお買い求めでした。

「水木しげるの妖怪 百鬼夜行展 ~お化けたちはこうして生まれた~」

会期:2024年6月29日(土) ~8月25日(日)

時間:9時45分~17時30分(入館は17時まで)/【夜間開館】7月27日(土)、8月9日(金)は19時まで開館(入館は18時30分まで)

会場:札幌芸術の森美術館

観覧料:一般1,500(1,300)円、高校・大学生1,100(900)円、小・中学生700(500)円 ※( )内は前売または20名以上の団体料金 ※小学生未満無料

休館日:会期中無休

主催:札幌芸術の森美術館(札幌市芸術文化財団)、北海道新聞社、NHK札幌放送局、NHKエンタープライズ北海道

後援:北海道、札幌市、札幌市教育委員会

協力:企画協力=水木プロダクション/制作協力=NHKプロモーション

(2024.7.11)