「薬が人を殺している」抜粋4

薬は非常に効いてきたわけです。 (効果不幸か・・・) 効くと治るは異なるのですが。

「薬が人を殺している」

題名に驚く人がいます。

では、

「毒が人を殺している」

とすれば?

当たり前ですね。

しかし、

毒が薬になるのですから。

同じなんです。

いろんな毒を使って、その毒のもつ作用のうちのひとつを効能(主作用)としたまでのことです。

つまり、毒を生体に入れるといろんな作用が出てきます。

それは同時に起きるのですが、目的の作用だけを「薬の効用」としたわけで、残りの作用は副作用とした。

だから、毒の方では別に主作用を選んでいるわけでもない、同時にいろんな毒の作用を出しているわけです。

あとは、その生体との絡み(毒性との生体の反応は個々のちがいがあるため)で、すぐにはなんともない人と(後で出る人が多い)、すぐ反応が出る人(毒性がすぐわかる・・・薬害患者として認識できるひと)があるので、多数決じゃないですけど、薬害が少数の場合はなかなか問題にされないのです。

いづれにしても、すべての薬は毒から作られ、毒であるから効くというわけです。

もっとも、その「効く」イコール「治す」では無いのです。

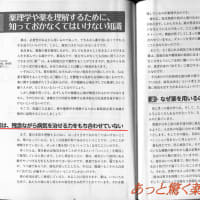

それは薬理学博士が書いています。

「残念ながらお薬には病を治すお力を持ち合わせておりません」と。

「治すのは自分の治癒力なのです。」

とも。

でわ、

なんでお薬を使うの? となります。

それは人の「頼る心」にあると思います。

「これを飲めば私はよくなる」という強い思いと長い間に作られた信念(思い込み)が強力に自身の治癒力を上げる。

もうひとつは、薬の効果があるということでしょう。

え、効果? そう、治す効果ではなく、

症状を一時的にでも緩和、停止させる効果です。

そのため、ひとの心はもっと「思いが強くなり」治癒力に影響するのでしょう。

長い目でみないと本当の薬の効果(悪影響)は分かりにくかったのです。

ところが、自然界の変化によってその効果が短くなってきました。

すると、

誰の目にもわかりやすくなってきて、「薬は毒だ」「薬が病気を作る」などと、昔に言ったら頭を疑われる時代からみると、今はかなり分かりやすくなってきたのです。

本の表題

「薬が人を殺している」

などと現代では大して驚かない時代になったのですが、日本人では岡田茂吉氏が昭和の初期から同じようなことを言ったり書いたりしていたのです。

外国でもそういう人は居たと思いますが、なんといっても人類の意識の変化が起こらなかったのと、自然界の「原因 → 結果」の時間的経過が長かったので分かりにくかったわけです。

誰でもわかるようになって来たのは、その時間経過が短くなってきたということでしょう。

この経過時間が短くなればなるほど、薬の効果の副作用と言われる害作用の方が目立ってくるわけです。

そうなると、理屈も何も実際に薬を使っての結果で一目瞭然という状況になるのでしょう。

それまで、そう長くないような気がしているのは、いま地球が太陽系の変化と同調しているという情報があふれてきている事から思い当たるのです。

そう思うかどうかは個々の判断にお任せしますが、知っておくことで、後で納得するひともいるでしょうから、この本は買っておいて損はないと思いますよ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます