記事より

真の医療、未来の医学について・・・

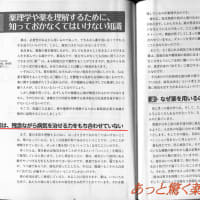

・・・・華々しい新聞の見出しになるようなものでもなく、サッカースタジアムを埋める大観衆の喝采を浴びるようなものでもなく、研究者、実験者、医者そして化学・医学・動物実験コンビナートに名声と金銭を約束するようなものでもない。

それゆえ、動物実験そして人体実験は続けられるだろう人々が真実に目覚め、新しい立法を求めて反乱をおこす日まで。

(ノーベル医学賞なども当てはまるようで・・・)

世界医薬産業の犯罪 ウェブ魚拓より

PART6 無用の惨劇●動物たちの復讐『罪なきものの虐殺』への追補●レイプ・ラック●代替法『罪なきものの虐殺』への追補●堕ちた偶像『罪なきものの虐殺』への追補

一部転載ーーーーーーーー

●代替法『罪なきものの虐殺』への追補

カナダ、バンクーバーの『ザ・プロヴィンス』が一九八〇年六月二十二日付で報じたところによれば、ブリテイッシユコロンビア癌研究所のハンス・スティッチ博士が用いた薬品の発癌性テスト法では、これまでの動物実験法では一種の化学物質をテストするのに二〇万ドル、三年を要したのに比べ、何と六〇〇ドル、一週間で済むという。

しかしこれまでずっと動物実験室での訓練しか受けてこなかった研究者にとっては動物実験こそがすべて、である。

その上、医学研究分野においてこの種の代替法が採用されることになれば、研究者には新たに科学的トレーニング、想像力、知性が要求されるようになるだろう。

これまでだと、どんな馬鹿でも、動物を切り刻んだり毒を食べさせたりして、目で見たことと、結論が実用的なものかどうかなどいっさいお構いなく、報告する程度のことはできたのである。

***

似而非科学実験室で繰り広げられている無用の惨劇について、近年、かなり広く報道されるようになった。

ところが、カトリックもプロテスタントもその他の西欧諸教会も公式には、動物実験に対し抗議の声を上げない。

いやそれどころか、教会の指導者たちは、この常軌を逸した蛮行を公然と容認してきた。

表向きには、「人間第一主義」をその容認の根拠としている。

しかし実際のところは、ユダヤ教会・キリスト教会が、口先では貧しい者のための教会と唱えながらも、実は富める者のための教会になっているというのがその理由だろう(この点に関しては『罪なきものの虐殺』の「宗教」の項、日本語版二七六~二八二頁を御参照いただきたい)。

動物実験はキリスト教の本質――謙虚、利他主義、憐憫に背く重大な罪である。

これでは若い人たちが、西洋の既成宗教に背を向け、東洋の宗教、とくに仏教にひかれるのも当然といえば当然だろう。

仏教ではあらゆる存在への憐れみを説き、次のように戒める。

「人が他の生きものに、大地に、そして他の人に行なうすべての悪は、すべての人類への報いとして返ってくる」。

***

いま、現実に目覚め、その現実を好まない医師たちが急増している。

キース・アラン・ラスコー博士の『億万ドル医療詐欺』から少し引用してみよう。

もしたった一カプセルのクロロマイセチンが、骨髄にとり返しのつかない損傷を与え白血病の原因となるということを知っていれば、病人は自ら進んでクロロマイセチンを服用したりするだろうか。

ところがクロロマイセチンの売り上げは年々上昇しているのである。

一九七六年には医師によって五〇万通を越えるクロロマイセチンの処方箋が書かれた。

今も思い出すのは、風邪にクロロマイセチンを処方されたばかりに、再生不良性貧血にかかり死んでいった一人の子供のことだ(風邪に!クロロマイセチンがウィルス感染の風邪に効くはずがないではないか!)。

臨終の床で子供は出血し、両親は泣いていた。

私は何人かの同僚医師から、もし両親に、子供が開業医の心ない処方が原因で死んだのだという事実を告げれば、私自身大変なトラブルに巻き込まれるぞ、とおどされた……。

人々は外科医の妖しい魅力、尊大な態度にごまかされているが、いったん仮面を剥ぎとれば、瞳にドルサインを光らせている平凡な金持ちの一人にすぎないことを知るだろう。

人々は彼を崇めるかもしれない。

が、実のところ、それほど頭脳明晰な人種でもないのである。

外科医とは単なるテクニシャンである。

木工や彫刻などの工芸家、あるいは熟練した葬儀屋や肉屋といった職人と同じである。

↑

●堕ちた偶像『罪なきものの虐殺』への追補

数年前のことである。

ブラジル、リオデジャネイロのマラカーニャ球技場に集まっていた一三万五〇〇〇人のサッカーファンに、一人の外国人ゲストが紹介された。

観衆はまるでブラジル代表チームが決勝ゴ~ルでも決めた時のような大歓声を上げてこのゲストを歓迎した。

この時、観衆は自分たちが、さかのぼって一九二〇年代チンパンジーの性腺移植によって老人に若さを甦らせることができると発表したセルジエ・ヴォロノブ教授以来の大ペテン師に、喝采を送っているということを知る由もなかった。

このゲストは、一九六七年、人類の救世主として歓呼をもって迎えられた、南ア、ケープタウンの心臓曲芸師クリスチアン・バーナード博士だった。

使いものにならなくなった心臓を新しい元気な心臓に取り換えることができるということは、他の臓器も同様に取り換え可能だということではないだろうか。

すなわち、人類太古以来の夢であった永遠の生命に今一歩のところまで近づいた、と世界中が錯覚したのも無理はない。

バーナード博士に続いて、心臓移植手術を行なった外科医の多くが、その手術の愚かさに気づき、やがてきっぱりと止めてしまった。

アメリカの心臓外科医の第一人者、マイケル・ディベイキー博士もその一人である。

一方で、もう少し生物学に造詣の深い外科医たちは、このような移植手術の必然の結果を前もって予想しえたために、手術をしてみようと思わないだけの良識を示した。

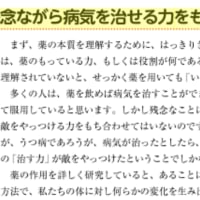

すべての生体に生得的に備わっている免疫系が遅かれ早かれ、外部からの臓器を拒絶するということは、あまりにもよく知られている医学上の定説である。

それゆえに、たとえしばらくであっても生体に外部からの臓器を保っておかせるためには、生体が健康に生きてゆくには不可欠なこの免疫系の働きを麻痺させる必要がある。

これは結果的に生体を、致命的感染症から癌まで、あらゆる病気に対してまったく無防備な状態におくということを意味する。

この医学の常識を無視して、バーナード博士は、心臓移植患者たちの死因についての責任を回避し続けている。

ケープタウン発のロイター電はバーナード博士の信じられないような発言を伝えている。

「拒絶反応は問題ではない(原文のママ!)。

我々の移植手術で、これまで拒絶反応によって死んだ患者はいない。

死因は、三人が感染症、一人が肺塞栓症、そして一人が自殺である」(『バンクーバー・サン』一九七八年二月二日)。

***

マルコム・マジェリッジは、率直な発言で知られた著名なイギリス人ジャーナリストである。

実際あまりにもズケズケと言いすぎるため、彼の書く記事の中には、イギリス特有の「名誉棄損法」

に抵触するとして、本国では載せてもらえないものが出るほどなのである。

この法によれば、たとえ内容が事実であると証明されたとしても、ある個人を恥ずかしめるような内容のものは公表が禁止されているのである。

そこでその手のマジェリッジの記事は、アメリカで公表されることになる。

『ヒューマン・ライフ・レビュー』(ニューヨーク、一九八〇年冬号、Vol.Vl.No.1)でマジェリッジは、バーナード博士の移植実験について書き、その背後にある彼の心理構造の分析を行なっている。

まず、彼はバーナードの心臓移植第一号患者だったワシュカンスキーについてこう語っている。

心臓は動いた。

そしてしゃべるという点から言えば、患者は確かに生きていた。

病院にはお祝いが殺到し、テレビカメラが入り込んだ病院内テレビ取材禁止の大原則が崩れ、病院にはあるまじき華々しいシーンが繰り広げられた。

ワシュカンスキーは舞台の中心に引き出され、スポットライトが当てられた。

愛する家族との面会シーンがセットされ、患者は喜ばしげな科白をいくつかしゃべった。

そして一八日目、感謝に満ちて息を引き取った。

「奴らは私を殺そうとしている」とワシュカンスキーは死の前に絞り出すように言った。

「眠れない、食べられない、何もできない、奴らは針でもってしじゅう私をつついている――昼も夜もずっと、気が狂いそうだ」。

ワシュカンスキーに続く第二号患者、歯科医のフィリップ・ブレイバーグ博士は手術後二年間生きた。

この二年を彼がどのように過したかについての報道の仕方に関しては、ワシュカンスキーの時とほぼ同じだった。

活字での報道では――ここでも病院内取材禁止の原則は無視された――彼はより一層、厚顔無恥であることを要求された。

心臓移植のわずか三週間後、彼はそのニュースを待ちわびていた世界に向け「セックスを行なった」との発表さえしたのである。

実は心臓移植を行なったのは、バーナード博士が最初ではない。

行なったことを広く宣伝したのがはじめてだったのである。

それだけ彼が売名に熱心だったということの証明であろう。

そして彼の大々的に宣伝された第一回目の手術後、患者にはこのような形での新たな苦痛が課せられることになったのである。

ロンドンの内科医で、世界的にもよく知られた臨床医学の教授であるM・H・パプワース博士がその『人間モルモット』(ペンギン、一九六九年)の中で次のように書いている。

どのように経験を積んだ医師であっても、移植をしないで生きられる期間と、移植後最終的に拒絶反応がおこるまでの移植受容期間のどちらが長いかを正確に言い当てることはできない。

ブレイバーグ博士が移植手術に同意する前にこれを読んでいなかったのは気の毒としか言いようがない。

手術はバーナード博士の名声を不動のものにしたが、おそらくはブレイバーグ博士の苦痛を増大させただろう。

そして、手術によって、彼の生存期間が長くなったか、あるいはかえって短くなったかは証明のしようもないのである。

ブレイバーグ博士の二二歳の娘、ジルは、ケープタウン発UPI電で、父親が移植心臓で生きた一九カ月間は「地獄」だったと語っている。

「薬のせいだったのか移植のせいだったのかは分かりませんが、父はまったく別人になってしまいました」とブレイバーグ嬢はインタビューに答えている。

「肉体的に、移植後の父の生は地獄そのものでした。

父はずっと苦痛を訴えっ放しでしたが、そのことを世間に知られるのをとてもいやがっていました――」。

なに、バーナード博士は、知られるのはもっといやだったろう。

マスコミは依然としてこの手術を一種の奇跡として取り上げたがった。

そして『ホスピタル・メディスン』誌には報告されていた事実、すなわちブレイバーグ博士が、移植後、二度の激しい心臓発作に襲われ、薬の作用が原因のひどい黄疸をおこしており、さらに抵抗力低下による髄膜炎にかかっていたということを公表しないよう、細心の注意を払っていたのである。

これらのすべての症状は、拒絶反応を防ぐためにとられた医学的処置の結果としておこったものである。

そしてブレイバーグ博士は生きている間、ずっと病人であり続け、その上、おそらくはその死期も早まったものと思われる。

『人間モルモット』の中でパプワース博士はさらに次のように述べている。

患者にとって移植後の状態が、移植の原因となった病気の状態よりもましな状態だとは到底考えられない――我々は、移植手術によってもとの病気が治癒することは決してなく、健康人に戻ることもない、ということを知っておかねばならない――移植手術はすべて失策の自認、すなわち早期発見初期治療の失敗の告白なのである。

ところが悲しいかな、病気の予防とはお金を使わないで獲得される一人一人の健康にすぎない。

すなわち、華々しい新聞の見出しになるようなものでもなく、サッカースタジアムを埋める大観衆の喝采を浴びるようなものでもなく、研究者、実験者、医者そして化学・医学・動物実験コンビナートに名声と金銭を約束するようなものでもない。

それゆえ、動物実験そして人体実験は続けられるだろう人々が真実に目覚め、新しい立法を求めて反乱をおこす日まで。

***

一九七七年六月二十二日、ケープタウン発グルート・シュア病院でバーナード博士が二五歳のイタリア人女性にヒヒの心臓を埋め込み、本人の心臓とつなぐ手術を行なったが、二時間半後、この女性は死んだというニュースだった。

これはバーナド博士の実験シリーズの一部にすぎなかった。

さまざまな動物を使った各種の実験(たとえば、彼の自伝にあるイヌの出産過程の逆行実験など『罪なきものの虐殺』日本語版四四~四五頁参照)に始まって、やがて動物実験者の常で、人間での実験にまでおし広めるという残酷極まりない実験シリーズである。

イタリアの日刊紙『コリエール・デラ・セラ』はこの女性の死に次のようなコメントをしている。

今回のバーナード博士の手術に関しては多少の当惑を覚えるむきもあるのではないのだろうか。

ことに患者が心臓弁の移植手術だと了解していたという事実を知ればなおさらだろう。

心臓弁の移植は、我が貧しきイタリアにおいてさえ、ごく普通の手術なのである……。

この分野のパイオニア、ミシシッピ大学のジェイムズ・バーディ博士は一九六四年一月二十一日、サルの心臓を死期の迫っていた六八歳の男性に移植した。

ラッシュという名の患者は二時間後に死亡した。

バーディの結論は、サルの心臓はヒトの血液循環を維持するには小さすぎる、というものだった。

「バーナード博士は次のように語って間接的ながら自分の失敗を認めている。

『この失敗は我々にとっては良い教訓でした――次回はチンパンジーの心臓で試してみるつもりです』」と『コリエール・デラ・セラ』は伝える。

「しかし」と同紙は続ける「そのような実験はすでに一〇年前、ジェームズ・バーディ博士が行なっているのである」(ハーディ博士の心臓移植失敗に関する参考文献としては『アメリカ医師会誌』一九六四年、一八八号、pp.1132-40「ヒトの心臓移植」およびハーモン・スミス著『倫理と新しい医学』ーアビントン出版、一九七〇年がある)。

一九七七年六月のこのイタリア女性の死の後、世界的規模で医学関係者の間で憤りの声が上がり、ついに検死尋問が行なわれた。

ただし結果は予想通り、博士には過失なしとの評決だった。

彼は嘆息してこう言った。

「私は人の命を救おうとして責めを受けているのだ1」。

この失敗は彼の良心にいささかの影も落とさなかったものとみえる。

同時にバーディ博士の前例も彼にとっては何の生物学上の教訓ともならなかったらしい。

というのはただちに彼が、ヒヒの心臓はヒトには不適だと分かったので、次回はヒヒよりも大きいチンパンジーの心臓で試してみると発表したことで分かる。

バーディ博士はすでにチンパンジーの心臓も不適当であると実証済みだったのである。

一九七七年六月二十二日付『ザ・バンクーバー・サン』に載ったケープタウン発AP電は次のように伝えたー心臓移植患者の夫、妻の死因は手術だと非難。

ヒヒの心臓の移植を受けた後死亡したイタリア人女性の夫、ポーテロ氏は「もし心臓移植チームがこの種の手術を行なわなければ妻はまだ生きていたでしょう」と、英語新聞『ザ・シチズン』のインタビューに答えて語った。

「特定の個人を攻撃するつもはないのですが、もう「度言います。

あの手術では何か間違いがおこったに違いないと確信しています」。

バーナード博士が今日ロンドンで語ったところによれば、手術時、人間のドナー(提供臓器)が見つからなかったのだという。

「緊急を要する手術でしたし、人間の心臓が手に入りませんでした。

それで、患者自身の心臓が回復するのではないか、あるいは人間の心臓が手に入るまで、何とかヒヒの心臓が持ちこたえてくれるのではないかという望みを持って、ヒヒの心臓を移植したのです」。

七月七日付のイタリアの週刊誌『ストップ』では、次のような記事が追加されている。

バーナード博士と接触のある人々の最近の話によれば、博士の心身は崩壊の瀬戸際にあるという――ヒヒの心臓を移植され死亡したマリレーナの夫はこの高名な心臓外科医を次のように非難する。

「彼らは妻で実験がしたかったんです」。

またマリレーナの父親もバーナード博士が明らかに手術に失敗したとの手厳しい告発をしている……。

人の生命が一本の糸にぶら下がっているきわどい瞬間の責任を負う医師たるもの、敏捷な反射神経と頑健な精神力を備えていなければならない。

しかし、バーナード博士にはもはやそれがないのではないだろうか。

事実、バーナード博士自身も、自分の指が比較的若い五三歳という年齢で関節炎のために曲がってしまい、手術中ずっとメスを持ち続けていることができず、たびたび助手に譲り渡さねばならない状態であることを認めていた。

フランスの権威ある新聞『ル・モンド』は、博士のこの野蛮な実験を「臨床的にナンセンス」との語で批判した。

しかし、それにもめげず、南アフリカの英雄を気取る彼は、この手術失敗からわずか四カ月後、サルの種類を変えて、またもや失敗の上塗りを重ねたのだった。

七七年十二月四日、二人のドイツ人精神分析医ヘルベルト・ステイラー博士とマルゴット・スティラー博士が『ハンブルグ・アーベントブラット』に宛て、次のような投書を行なった。

「我々はこれまで、自己顕示欲の強いバーナード博士の感受性の方ばかりを斟酌しすぎたのではないでしょうか。

彼は人から批判されると必ず喘息の発作をおこすほどに繊細な神経の持ち主だということはよく知られています――バーナード教授の感受性への思いやりを少しばかり減らして、彼の無辜の患者の方に、今少しの思いやりを示そうではありませんか」。

南ア連邦政府がバーナード博士のこれ以上の人体実験を阻止しようとしないことに、多くの医療関係者は驚きの色を隠さなかった。

その後、博士の判断に誤りがあったのではないかとのイタリア『ストップ』誌のほのめかしを、博士自身、軽率にも認めてしまうという事態がおこった。

博士があるインタビューに答えて、南アはその「敵を殺すべきだ」という常軌を逸した意見を述べたのである。

ほとんどの体制派新聞はこのニュースを差し止めた。

しかし欧米の一部の新聞、たとえば西ドイツの日刊紙『ビルト』(七九年七月二十七日付)や『トロント・スター』にはケープタウン発の特別リポートとして「バーナード博士、国家の敵を『殺せ』と発言」という見出しで掲載された。

心臓移植で世界的に有名なクリスチアン・バーナード博士が、「南ア連邦はその敵を殺すべきだ」との意見を発表して、南ア国民にショックを与えている。

バーナード博士は彼が抹殺すべきだと考えている人々のリストを南ア政府に提出したと語っている。

アフリカーンス語の日曜紙『ラポート』のインタビューに答えて、「南アフリカは断固、敵を殺さねばならない」と博士は語った。

一九六七年に世界初の心臓移植手術を行なって以来、数々の問題発言をしてきたこの外科医は、今回、とうとう越えてはならない一線を越えてしまったようだ。

ショックを受けた医学界の面々は、バーナード博士の殺人計画への参加呼びかけに応じる医師は一人もいないだろうと述べた――ある内科医はこう語った。

「バーナード教授の発言は、すべての医師が守るべきヒポクラテスの誓いに反するものです。

医師は生命の保護に献げられた身なのです」。

ところが、南ア政府はあくまでもバーナード博士を国家的英雄とみなしており、この少々神経質な御曹司に対し、声を荒げて叱責するのはどうも気が進まないといった風情なのである。

一方で、世論には変化の兆しが見えている。

ヨハネスバーグのウィットウォーターズランド大学霊長類研究センターの所長であるG・A・ドイル博士は、バーナード博士の失敗に終わった二度目のサルの心臓移植を「完全に不道徳」ときめつけた。

これは七七年十月十五日付『トロント.スター』に載ったケープタウン発の外電の記事によるものである。

この記事には「地球上には四〇億人のヒトがいるが、チンパンジーはほんの少ししか残っていない」とのコメントが付けられている。

記事はさらに次のように続く。

ケープタウン、グルート・シュア病院のバーナード博士の心臓外科病棟に続くサルの檻では悲しみに満ちたシーンが繰り広げられていた。

昨日の手術で配偶者の心臓が使われたため、今は独りぼっちになったチンパンジーが、金属製の檻の中で悲しみの叫び声を上げながら跳ね回っている。

従業員の一人がこう話している。

「もうこんなことに我慢できません。

あのチンパンジーはここにいる人間皆に罪の意識と惨めさを感じさせるのです」。

そしてこの惨めさの結果、いったいどれだけの成果が得られるのだろうか。

多少古い資料にはなるが、七〇年八月に同じ『トロント・スター』に載ったケープタウン発の記事を参考にしてみよう。

世界中でこれまでに実施された心臓移植一五九例のうち、現在生存しているのは二一人である。

チェコスロバキア唯一の移植患者は五時間生きた。

ロシア唯一の患者は一日生きた。

フランスでは三つの移植チームが一例ずつ手術を行なったが二日以上生きた患者は一人もいない。

スペイン唯一の患者は二日生きた。

ドイツで同一チームによって行なわれた二例の手術では二人とも一日のうちに亡くなった。

もう一人のドイツの患者は手術した日のうちに亡くなった。

インドでは同一チームによって二例の手術が行なわれているが、一人は三時間生き、もう一人は一四時間生きた。

ベネズエラ唯一の患者は六時間、アルゼンチンの患者は一五時間、オーストラリアの患者は一四時間で亡くなっている。

アメリカでは、一九六八年、ダラスのサウス・ウエスタン医療センターで初の移植手術が行なわれたが、患者は一時間半で死んだ。

第二号患者は五日間生きた。

それ以降、この手術チームは移植を行なっていない。

シカゴ大学ビリングズ病院での一例は五時間後に死亡。

イリノイ州ハインズ退役軍人病院での一例では四時間、ピッツバーグ・アレゲニー総合病院での「例は二日目……。

これは、奇跡をおこそうとする外科医にとっては何がしかの成果だと言えるのだろう。

各国政府は、製薬.医学シンジケートに完全に洗脳された結果、檻に閉じ込めるべき対象を間違えているのではないだろうか。

もし外科医たちが多少の良識が無理ならば、せめて常識さえ備えていたならば、疑うことを知らないまま死んでいった数多くの患者たちはひょっとすると今日も生きていられたかもしれないのである。

前述の記事は七〇年のものであり、それ以降、移植後の生存率が好転しているのも事実である。

しかしそれは単に患者の苦痛が引き伸ばされたというにすぎず、しかもその苦痛は多くの場合、非常に激しいものなのである。

私は、七九年にフランスで、移植後「番長く生存している患者に会ったことがある。

免疫機能抑制のために薬漬け処置漬けの状態にあり、その膨れ上がった顔と体を見ても、あまり羨ましい生き方とは思えなかった。

彼が他人の心臓を移植されなかった場合、今以上に良い状態で生きてはいなかったと言い切れる人などいないのである。

この点に関し、内科医であり医学ジャーナリストでもある」・ライケンバッカー博士が『ビルト・デル・ヴィセンシャフト』(シュトッツガルト、No.1,」二九七六年)という科学雑誌に報告しているドイツでの例は注目に値する。

六七年バーナード博士の最初の心臓移植手術のニュースが伝えられると、ベルリンやミュンヘンの心臓外科医たちは我も我もと功を焦った。

ドイツでの最初の人間モルモット三人は、全員手術後二四時間以内に死んだ。

そして四人目が辛うじて致命的「副作用」を免れたのである。

六八年十二月四日、この患者は、あと二四時間は生きられないとの宣告を受け、移植手術に同意した。

医師団は手術にとりかかったが、土壇場でドナーの家族側でゴタゴタが持ち上がり手術は中止された。

そしてその結果、この移植予定取り消し患者はライケンバッカー博士の報告の時点――すなわち手術中止の七年後だが――元気で生きていたのである。

ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー

まあ、欺されたがる人が居て、だます人が登場する。

ボク達が居てキミたちが居る♪

人類はこれまでいかに「だまされるか」をテーマにしてこの地球上でゲームを始めたんでしょうね。

だから近代医学にセレンディピティという幸運(本当は後になって不運に変わるのだが)が後押ししたんでしょうね。

ね・・・って。

パスツールやコッホンなどの時代、そしてあのフレミング氏の抗生物質の発見などから急速に世界医薬産業が勃起、じゃないか!!勃興したんでしょうね。

ね・・じゃないでしょ!

つまり、世界は人間がいろいろな不運にみまわれて、悲しみや怒り、不安や恐怖というテーマをもって人体実験をしたかったんでしょうかねえ。神はヒマだから・・・

そうでなきゃ、これだけ長い間、人間どもがだまされ続けられるはずが無い!

あ、いまだに気づかないほど嘘が浸透してシマッタ?

だから、あなた、今日の朝これからお宅の痴呆の大病院に行ってみてください。

駐車場にはどこかの大企業のような車の数とロビー(受付)はチョー満員と、一流ホテルでもこれだけ流行ればホクホクだという風景を眺めてみてくださいね。

ね・・・

不運が後押ししてシマッタ!近代医学の『偶然』の発見

偶然が科学かい?

「後出しジャンケン」だよね。 ね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます