日本は、日中戦争で国際法に違反して、細菌戦、毒ガス戦、無差別爆撃を行った。日本政府は、この事実をきちんと認めていない!!

●『細菌戦部隊』

731研究会編 1996年9月(核時代51年)初版発行

『細菌戦部隊』

731研究会編

Ⅰ 731部隊

昆虫班でのノミの増殖

ノモンハンでの細菌撒布も

鶴田兼敏(つるたかねとし)

731部隊・少年隊

〈経歴〉

1921年生まれ

1938年 731部隊に入隊(少年隊・田中班)

1939年10月 退職

1945年12月 帰国

■この証言は佐賀731部隊展(1994年12月)の『報告集』をもとに本人がまとまたもの。

懲罰としてのシラミ飼い

ところがしばらくして昆虫班の班長から、「今日からお前はシラミを飼え」と言われました。私に当てられたシラミは、衣に付く白い衣ジラミでした。シラミは住居が決まっているのです。頭ジラミというのは、毛髪にしかいません。毛ジラミというのは陰毛に、衣ジラミというのは衣服にたかって、人間の血を吸うわけですね。それを飼わされたのです。どうやって飼ったかと言いますと、私の体の血を吸わせたのです。衣ジラミはネズミでは飼えません。それで縦4㎝、横8㎝ぐらいの布切れに30匹ぐらいのシラミを着床させ、それを私の左前腕部に付けて血を吸わせたのです。午前と午後に1回ずつそうやって血を吸わせました。かゆいといって潰すわけにはいかない。しばらくして開けてみると、逆立ちしているんですね。シラミの背中に赤い筋が1本スーッと入っていると、満腹状態です。それをビーカーに移すわけです。それを3日間やらされました。4日目に、何の理由も告げられずに「止めろ」と言われました。

日本軍政下香港(1997.7.27)

●『論争731部隊』

松村高夫編

核時代49(1994)年4月発行

第2 731部隊に関する研究状況

三 1984(昭和59)年以降の731部隊に関する研究状況

5 中国による資料の刊行と各国資料との相互論証関係

(2)安達における野外人体実験

さらに、安達における野外人体実験についてみると、ハバロフスク裁判の証言によれば、柄沢は安達の特設実験場の実験に2度立ち会っている。1度目は1943年末の10名に対して炭疽菌を浴びせた実験、2度目は44年春のペスト菌を浴びせた実験である。

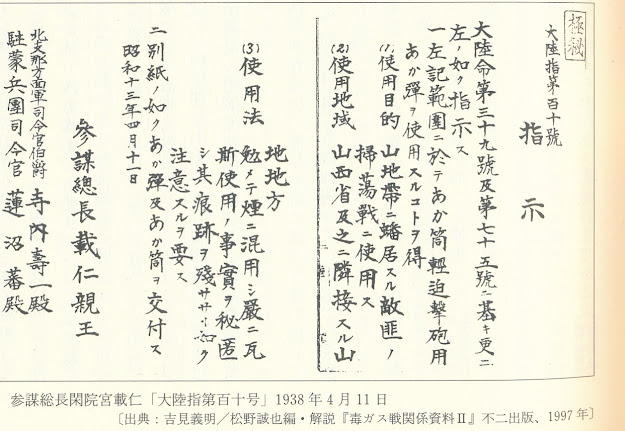

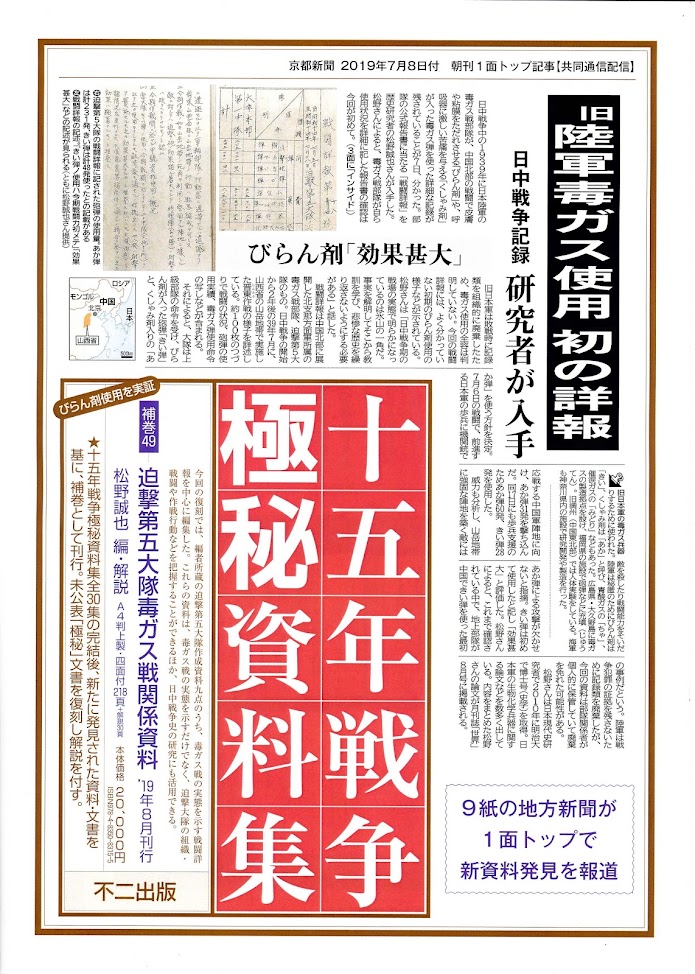

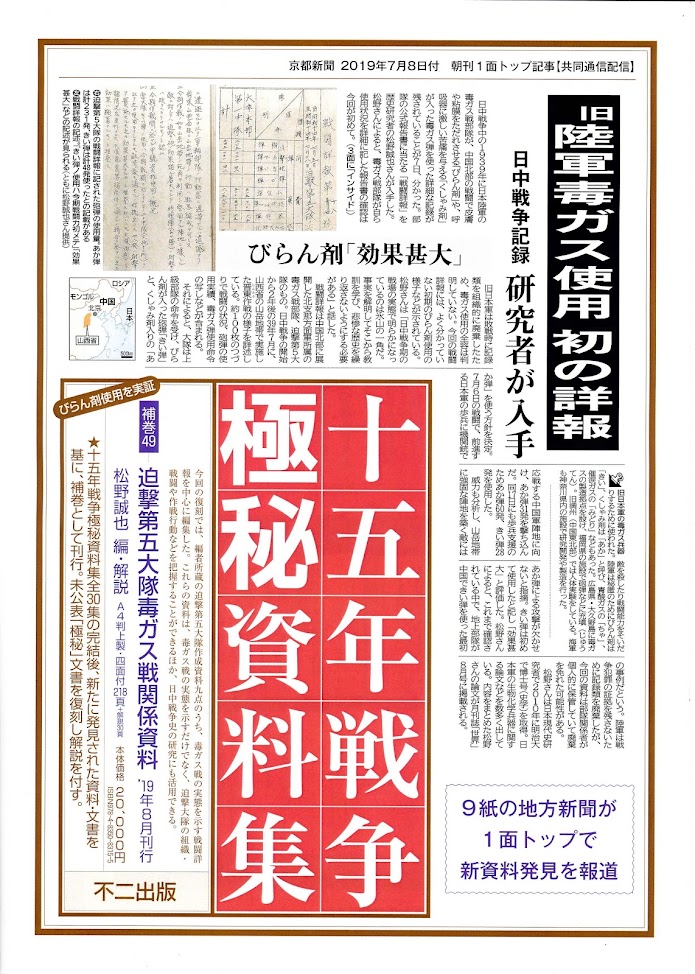

●毒ガス戦

『毒ガス戦と日本軍』

吉見義明 (2004年発行)

Ⅱ 満州事変と毒ガス問題 1931―1936

4 2.26事件

毒ガス使用命令の発令と中止

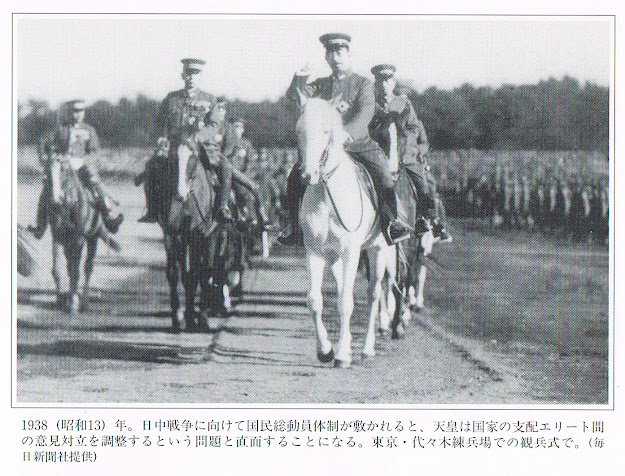

2.26事件での毒ガス使用計画は、陸軍が危急の際にはいつでも毒ガスの使用を辞さない姿勢をもっていたことをよく示している。この決定に際して、習志野学校幹事の西原大佐や古林大尉の進言と戒厳司令部の石原参謀・公平参謀の決断が大きい意味を持っていた。しかし、2.26事件の場合は、反乱軍といっても同じ日本軍であり、毒ガスを吸って戦闘不能となり苦しんでいる間に取り押さえればいいのであって、殲滅するという考えはなかった。これが、霧社事件や満州事変の場合との決定的な違いであった。

海軍の相模海軍工廠跡を訪ねて(2022年4月9日)

日本は海軍も毒ガスを製造し、本土決戦に備えていた!!

略史

昭和 5年 海軍火薬廠用地の一部割愛を受け、海軍科学研究部化学兵器研究室が平塚出張所を開設

昭和 8年 平塚出張所に一号・二号・三号特薬兵器の製造実験工場を建設

昭和 9年 海軍技術研究所化学研究部として独立

昭和12年 特薬庫、火薬庫、爆発円筒及び特殊化兵研究室などを建設。総敷地面積は124,000平方メートルに

昭和17年 相模海軍工廠(寒川町)の新設と同時に、化学研究部が相模海軍工廠化学実験部になる

昭和20年 終戦、廃廠

第一次世界大戦後、日本は化学兵器の調査研究と技術開発に着手、大正11年に艦政本部内に担当部署が設置され、翌12年には海軍技術研究所となり化学兵器の研究と技術開発を開始。

相模海軍工廠では士官・常用工・徴用工員・女子挺身隊員・勤労動員学徒等3,500人余りが従事し、主として化学兵器・火工兵器の研究開発・製造が行われた。

海軍では毒ガスを攻撃用よりは防御用とすると認識が強く、相模海軍工廠では防毒マスクの生産が主力だった。(相模海軍工廠より)

*A事案区域とは、環境省が平成 15 年に実施した<昭和 48 年の「旧軍毒ガス弾等の 全国調査」フォローアップ調査※1>において終戦時における旧軍の化学兵器に関連する情報を集約した結果を踏まえ設定したA事案(毒ガス弾等の存在に関する情報の確実性が高く、かつ、地域も特定されている事案)に該当する区域のことです。具体的には、以下の3区域となります(図1参照)。

①旧相模海軍工廠跡地(神奈川県寒川町内)

②旧相模海軍工廠化学実験部跡地(神奈川県平塚市内)

③ 旧陸軍習志野学校跡地(千葉県習志野市・船橋市内)

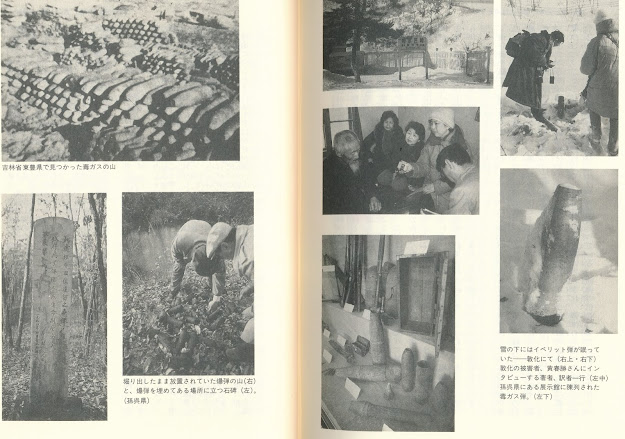

・『日本の中国侵略と毒ガス兵器』 歩平著(山邊悠喜子、宮崎教四郎訳

明石書店 1995年発行)

おわりに

千葉県在住の宮崎教四郎さんは既に取り壊しの決まっていた陸軍習志野学校跡地の参観の実現に努力してくださった。

相馬一成さんは、カメラマンとして私たちの調査に参加され、この本の中の写真の大部分は彼の彼の作品であり、カメラを通しての資料作りには欠かせない存在となっている。

私は、今回の日本訪問に際して、多くのこの問題に関心を持っている日本の友人たちに出会った。彼らの社会的な責任感と真面目な態度に尊敬を覚え、さらにこんなに多くの日本の友人が私たちと一緒に努力していることに感動した。

.jpg)