板橋区立美術館の「世界を変える美しい本-インド・タラブックスの挑戦-」展覧会に、やっと行ってきました。かなり混んでいましたが、皆さん楽しそうに見入ってらして、雰囲気のいい展覧会でした。お子さん連れも多かったものの、親御さんたちが展示されている絵に魅了されているせいか、子供たちもその影響を受けてスッと絵の世界に入り込んでいっている感じでした。普段電車やバスで出会う、あのうるさく生意気な子供たちはどこにいったの、という感じで、絵の力ってすごい、とあらためて思いました。

前にこちらの記事でご紹介したので、展覧会の内容は皆さんご存じだと思いますが、上がいただいた招待券の半券で、『水の生きもの(Waterlife)』から取った絵が使われています。この展覧会は写真撮影がOKで、「他の方の迷惑にならないように、シャッター音にも配慮して、他の方が写り込まないよう気をつけて、etc.」というようないくつかの注意を守って、皆さんスマホやカメラで盛んに撮っていらっしゃいました。というわけで、私もささっと撮ったスナップショットと共に、展覧会をご紹介していきたいと思います。

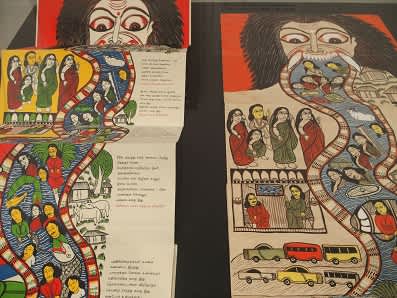

階段を上がったロビーでチケットがチェックされるのですが、そこではインド映画関連の2枚の絵が迎えてくれます。右はタミル語映画のスター、ヴィジャイカーントの映画をモチーフにしたものです。

左も映画に関連するもので、両方ともタラ・ブックスの出版物「The 9 Emotions of Indian Cinema Hoardings(インド映画広告に見る9つの感情(ナヴァ・ラサ))」に使われている絵です。

こちらのタラ・ブックスのHPに、この本の紹介があります。ちょっと失敗したのは、「出品作リスト」をもらったので安心してしまい、説明をカメラに収めてこなかったことで、この2枚がリストから漏れていたり、どれがどの絵かわからなくなったりして、ちょっとドジをしてしまいました。

この2枚の絵が飾られたロビー両側の部屋が展示室なのですが、「The 9 Emotions~」の本は、「インドのストリートアート」というコーナーに展示されていました。上の真ん中の本です。そのほか展示は、「タラブックスの歴史を刻んだ本」「ゴンド芸術と『夜の木』」「民族画家との本づくり」「語りから本へ 本から語りへ」「本のかたち」といったテーマ別にまとめられています。一番中心になっているというか、迫力があるのは「ゴンド芸術と『夜の木(The Night Life of Trees)』の部分で、日本でもすでに知られている本であるだけに、皆さんの関心も高いようでした。

ここにはいろんな姿の木が展示されていますが、それぞれの絵に画家のサインが入っています。例えば上の絵は右下に、「バッジュー・シャーム」という名前が、ヒンディー語のデーヴァナーガリー文字で書かれています。

画家は他に、ドゥルガー・バーイー、ラーム・シン・ウルヴェーティー(展示の説明では音引きがいくつか省かれていますが、これは適切な処理だと思います)という名前が名札にあったのですが、ドゥルガー・バーイーは中年か老齢の女性と思われ、彼女の絵にはサインがありませんでした。ところが、「17.蛇の頭の木」は画家の名が「ドゥルガー・バーイー」だったのですが、絵のサインが違っていたような...。

すみません、つい、文字に目が行ってしまいまして。サインしてある名前は「スバーシュ・ヴャーム(Subhash Vyam)」と読め、あとでググってみるとゴンド族の画家でこの名前の人がいることがわかりました。手違いで、画家の名前が違う人になってしまったのかも知れませんね。ところで、ゴンド族というのはインドの先住民族の一つで、インド中部のデカン高原に住んでいる人たちです。タラブックスでは、ゴンド族の画家とコラボして、多くの本を作っています。

ゴンド族のほかにも、日本でもよく知られているミティラ画の画家ともコラボしています。上の絵が普通のミティラ画と違うのは、輪郭線が縄模様になっていないところで、ほとんどが単純な二本線のみで描かれています。

また、ベンガル地方の放浪芸と言うか絵を使っての語り芸ポトゥアの絵巻物(ポトゥ)を使った、折りたたみ式絵本もありました。上の絵を見たときは「あ、女神モノシャだ」と一瞬思ったのですが、「つなみ」と題された絵本でした。画家の名前は「モイナ・チトラカール、ジョイデーブ・チトラカール」と言うのですが、姓の「チトラカール」は「画家」という意味なので、これも興味深く思った点でした。

このポトゥは展示室の真ん中にこんな形でつるされていたりもして、ポトゥアの語りが聞こえてくるようでした。ほかにもご紹介したいものはたくさんあるのですが、最後に『太陽と月(Sun and Moon)』の原画を少し。

数々の原画を実際に見てみると、すごく手の込んだ、根気強い作業から生まれた芸術作品だということがわかります。タラブックスの本はシルクスクリーンで作る手作り本もあれば、オフセット印刷で売り出されている本もあるのですが、後者の普通の印刷本だとこの仕事のすごさは感じ取れないかも知れません。原画展を見られたことは幸運でした。

ほかにも、開場の案内板等の横腹にもこんな風に楽しい絵が描いてあったりと、とても贅沢な展覧会でした。残念ながら会期が1月8日まで(8日は月曜日ですが休日なので開館)なので、あと2日間しかチャンスがないのですが、お時間のある方は思い切っていらしてみて下さい。地下鉄の西高島平駅から少し歩きますが、案内板が各所にあって、迷わずに行けると思います。ただ、最後300mぐらいのところで案内板がなくなっているため、「このまままっすぐでいいのかしら?」と思ったりしたのですが、同じような方がいたようで、帰途はそのあたりで道を聞かれました。板橋区立美術館の公式サイト(アクセス)もご参照の上、お出かけになってみて下さい。

残念ながら行けないけれど、タラブックスについて知りたい、とおっしゃる方は、上の本が最適です。アマゾン沼のこちらで買えます。今回の展覧会のカタログのほか、日本で翻訳出版されたタラブックス本も上がっていますので、ご参照下さい。

そうそう、この展覧会をご紹介くださり、招待券までご提供下さった安宅典子さん、本当に素晴らしい展覧会を教えて下さってありがとうございました。安宅さんが字幕翻訳をなさった映像も会場の何か所かで放映されており、布の捺染の映像など、ついつい見入ってしまいました。友禅流しと同じようなことをするんですね。これも含めて、十分に楽しんだ展覧会でした。