『

『

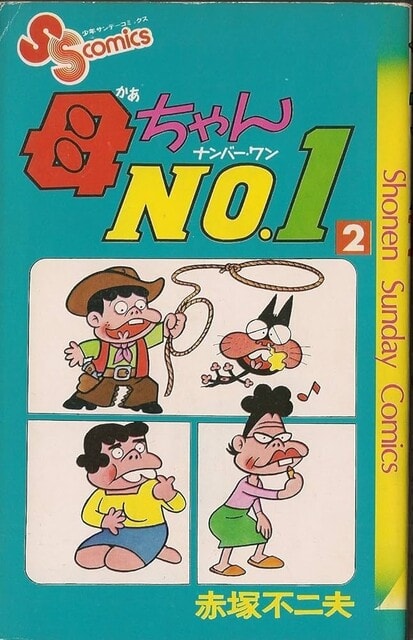

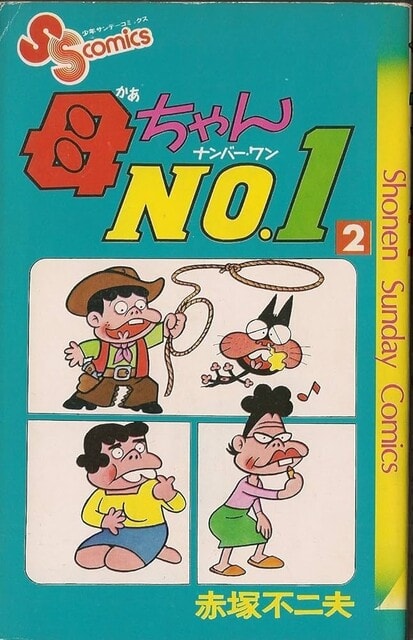

のらガキ』の連載終了後、「サンデー」の赤塚連載は、自身の母親への賛美と慕情をテーマに添えた佳作『母ちゃん№1』(「週刊少年サンデー」76年20号、23号(読み切り)、27号~77年12号)へと引き継がれる。

『母ちゃん№1』は、若くして夫を亡くした母親と甘えん坊の腕白息子が、貧しさにも負けず、親子仲良く、二人三脚で暮らしてゆくその姿を、人間本来の純朴な美質に準えて綴った珠玉のハートウォーミング・コメディーだ。

昼間は男装し、運送会社の係長としてガムシャラに働き、仕事が終われば、エプロンを纏い、我が息子・太郎の帰りを暖かく迎える山田フキ子。

男女雇用均等法が法制化される以前、女性への差別はまだまだ根強く、雇用における男女間の平等な機会と待遇の確保は、一切保証されていなかった。

厳しい現実に負けまいと、太郎を女手一つで育てるべく、フキ子は、山田虎造という変名を使って男装し、男性従業員の二倍も三倍も勤労に従事してゆく。

そうした努力の甲斐もあり、やがて、フキ子は、女性でありながらも係長へと昇進するが、会社では独り身であることを伝えているため、社長からしつこく見合いの世話をされそうになったり、三人家族だと思わせている隣人には、怪しいとばかりに覗きに来られたりと、子育て以外の面でも、常に悪戦苦闘を強いられる。

そんなフキ子の万感交到るドラマが、同時期の奇矯に走った赤塚ギャグとはベクトルの異なる篤実な筆致で、丹念に描かれている。

第二次世界大戦末期から、ソ連赤軍によりシベリアへと連行された夫・藤七と離ればなれになり、四人の子供を引き連れ、日本に渡った赤塚の母・リヨは、強く優しい慈母観音のような存在だった。

それでいて、憤怒すると、マキザッポで赤塚の頭をかち割るように、殴り付けてきたり、柿泥棒をしてきた赤塚に、もっと盗んで来るよう焚き付けたりと、実に強烈で、弾けた性格の持ち主であったそうだ。

そんな敬愛する我が母のイメージを、赤塚がフキ子のキャラクターに投射し、形象化したであろうことは、想像に難くない。

フキ子と太郎は、お互い癇癪を起こし、大喧嘩をしながらも、その実、深い絆と愛情で結ばれている母子親子であり、そんな二人の間合いの駆け引きは、何とも人間臭く、自然と頬が綻ぶ幸福感を読む者に与えてくれる。

また、頻繁にインサートされる、太郎がフキ子の膝の上に頭を乗せ、満面の笑みを浮かべるシーンなども、決してあざとさはなく、物語に親しみやすい体温を滲ませる粋な意匠となっており、作品の好意的評価を高める一因となっている。

これまで、赤塚関連の書籍に、赤塚が母親と楽し気に戯れる写真が何枚か掲載されてきたが、その写真の二人と、ここでの太郎とフキ子の姿が、取り分け重なり合って見えるのは、私だけではないかも知れない。

連載の後半からは、アメリカナイズされた奇抜なライフスタイルを体現し、太郎達に強烈なカルチャーショックを喰らわすハッスルおばあちゃんや、武士道の原点・キンタマの名誉を守らんと、烈々と怪気炎をあげるキンモロ会会長・服部竜之進といった、濃密なリアリティーを活写したキャラクターがレギュラーに加わり、トリッカーとして作品世界を掻き乱しているのも、上質なヒューモアの核として見逃せない。

1970年代後半のメジャー週刊少年誌で、ヒットを狙うには、幾分地味な作風ではあったが、母子の交流を綴る中で、ヒューマニティーの称揚という良質のテーマを、着実に活かした好シリーズだったと言えるだろう。

その後、十七年の時を経た1994年、『母ちゃん№1』は、80年代末葉から続く、赤塚名作漫画のリバイバルラッシュに乗じ、「デラックスボンボン」誌上にて、一年間に渡りリメイク連載される。

キャラクターデザインに若干のリニューアルを施したこの作品は、赤塚にとって、久方ぶりの意欲作とも言える連載だったが、どのエピソードも、ウェットな土壌に埋没したホームドラマに終始しており、「少年サンデー」版のように、程好く笑いを刻んだ、純粋感動の発露と言うべきヒューマンコメディーにはなり得ていない。

またこの時、赤塚の絵柄そのものが、雑に荒れている頃で、赤塚タッチ本来の華々しい魅力が画面上から損なわれていたことも、その凡庸なストーリー以前に、読者の気受けが、一向に高まらずにいた遠因だったと言わざるを得まい。

尚、このセカンドシリーズでは、息子の名前が、太郎から俊作へとマイナーチェンジされているが、この俊作というネーミングが、『天才バカボン』にも、その台詞の中で頻繁に登場する中落合のレコード店・ツツ井サウンドの、当時小学生だったご子息の名から拝借しているものだというのは、マニアの間でも、あまり知られていない事実だろう。

*

フキ子のキャラクターに注ぎ込まれたバイタリティー溢れるその母親像は、反抗期の息子が、我が母の厳しくもこの上ない自らへの愛惜に気付くまでの心理過程を情感いっぱいに綴った『やっぱり母ちゃん』(『こどもの光』78年8月号)や、身体は小さいが、行動敏速、男勝りなママが、お人好しだけが取り柄の愚鈍なパパと、勉強もスポーツもてんで駄目な落ちこぼれ息子の尻を叩き、家族の為に奮闘するその姿を笑いで包んだ『チビママ』(『どっかんV』78年8月号~79年1月号)といった主人公達の性格付けにおいても受け継がれ、母性愛を主題に扱った作品は、その後、赤塚漫画のサイドストリームの一つとして定着した。

また、赤塚にとって、異性装で周囲を欺き、二重性別でスーパーマン並の活躍をするというプロットは、相当なフェイバリットだったかに見え、息子が生まれて間もなく、妻を亡くしたシングルダディが、母恋しい我が子を悲しませない為、母親を装い、家事に仕事と大奮闘する、『母ちゃん№1』とは真逆の着想をベースにした『なんじゃらママ』(「少年チャレンジ」80年9月号~11月号)という連作をその後執筆したことも、この場にて追記しておきたい。

リアルタイムでは既に内容が変わった時期に拝見、やたらと「キンモロ」(キンタマモロダシ)を連発する下品ギャグになってました。

コメントありがとうございます😊

武士の魂を守らんとするキンモロ会会長・服部竜之進ですね。

服部竜之進の立派なキンタマを目の当たりにした若い女性が、彼氏に「あなたとはもうこれっきりよ!」と、三下り半を突き付ける遣り取りですとか、下品ながらも、個人的には好きなギャグは多々あります😅