uTerm-S を 作るにあたって、まずは

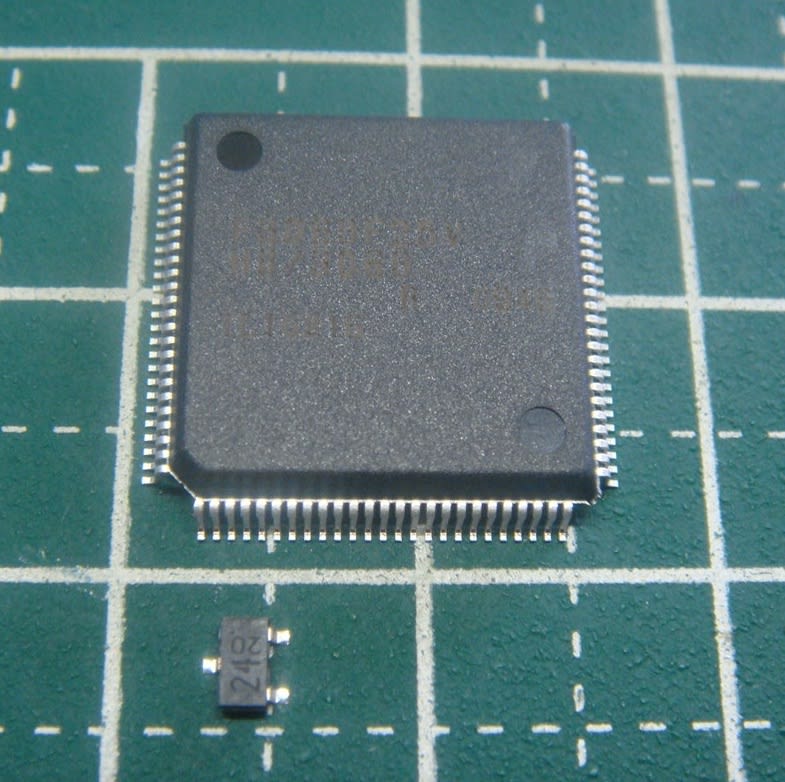

主要な部品の入手を試みます。 もっとも無くてはならない部品は「頭脳」とも云える CPUで、STM32シリーズの STM32F030 という型番の部品です。 もし、これが手に入らなければ この基板と買った意味がなくなります。 代替えがきかないからです。

最近は便利な世の中になったもので、わざわざ東京の秋葉原に行かなくても、ネット販売で これら特殊な部品すらも手に入れることができます。 良く使う「電子部品」通販サイトとしては、

① 秋月電子通商 ・・・安くて良いが、無い部品も多い

② RSコンポーネンツ ・・・少し高いが、すぐに来る

③ 千石通商 (せんごくネット通販)

④ Digi-Key (デジ キー) ・・・ プロ向け(大抵の部品が揃う)

⑤ Mouser(マウザー)

⑥ marutsu (マルツオンライン)

⑦ KYOHRITSU(共立エレショップ)

⑧ チップワンストップ

⑨ aitendo(アイテンド)

⑩ スイッチ サイエンス

⑪ MiSUMi (ミスミ)

⑫ KURA Yahoo!

こんな所でしょうか? 有名どころだけでも こんなにあります。

そして、ちょっと毛色が違いますが

・ASKUL(アスクル) や

・カウネット

・モノタロウ

といった所でもちょっとした電子機器が手に入りますし

(これらサイトは 注文すると すぐに送られてくる)

そして、意外ですが 侮れないのが

● ヤフオク だったり、

● Amazon だったりします。

アマゾンの通販で普通に 電子部品の型番を検索すると、かなりの確率でヒットし、購入できます。

さらに、最近の流行りの中国の通販サイト

● TEMU電子部品通販 (テムー)

でも電子部品がとんでもなく安く売られていて(安かろう、悪かろう)の傾向があって、かなり賭けに近いのですが 安価に買うことができます。

各サイトで 値段を見比べながら、

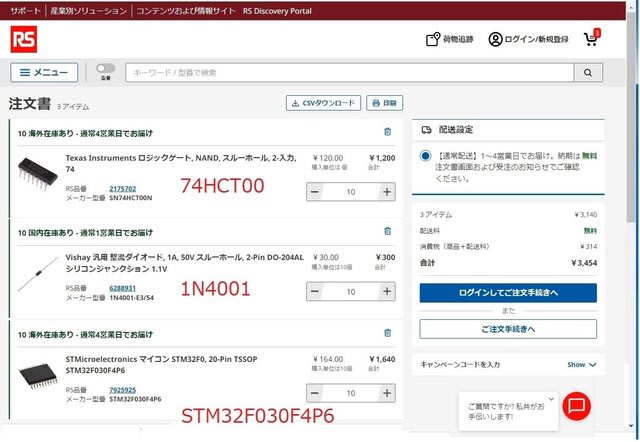

まずは STM32のCPUと、74HCT00 という標準ロジックICを

(1) アールエス・コンポーネンツ から購入してみます。↓

このSTM32が入手できそうなので、ほっと胸を撫で下ろす思いです。

ただし・・・ 購入最小単位が 10個・・・ よって1つしか使わなくても10個まとめて買わないといけない。 誰か共同購入してくれる人いないかな?

(2)次に、マルツ・オンラインで、VGAコネクタを見つけたので

これも先行購入しておきます。

これだって、もし入手でき無いと大変な事になります。

その他、秋月電子で扱っていない部品も何点かいっしょに購入。

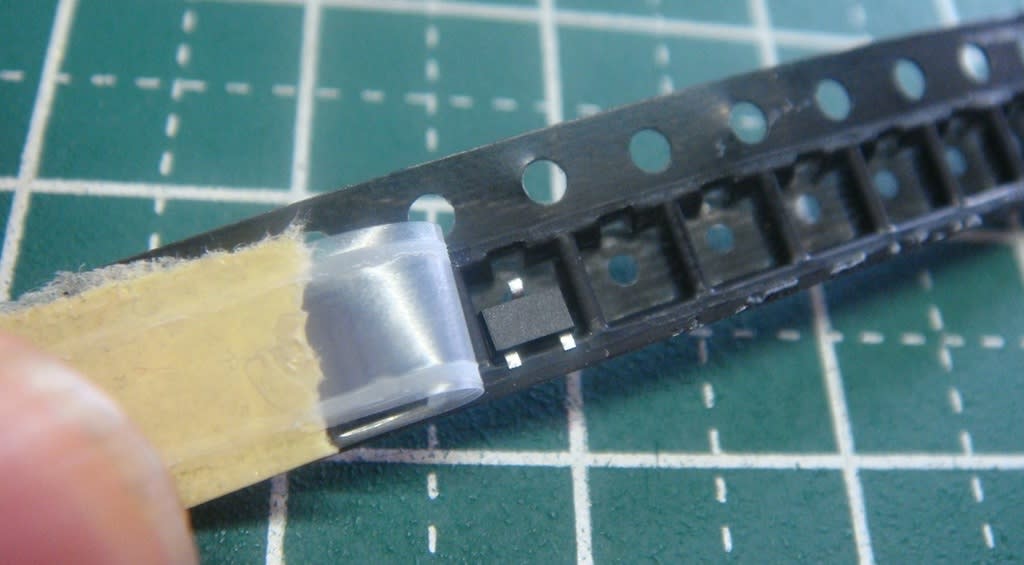

(3)そして、真っ先に部品実装しなければならない「電源周り」の部品

から揃えていきます。

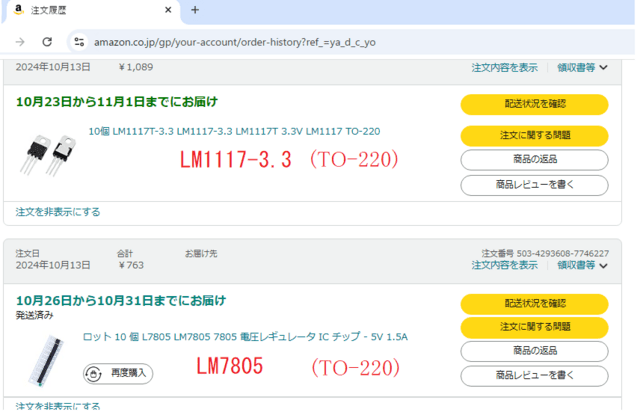

そのために今回 初めて利用してみたのが アマゾン です。

三端子レギュレータという分類の部品の型番を アマゾンで検索したら、簡単にヒットしました。↓

パッケージのサイズ (ここでは TO-220)を間違えないように、これも先行手配します。 これらが届いてから 後、 足りない部品を 秋月 で揃えようと思っています。

ここまで使った部品代=8900円/10台分

今回はここまで。

。

サンプル・プログラムの入ったCDも付いて1000円。

サンプル・プログラムの入ったCDも付いて1000円。

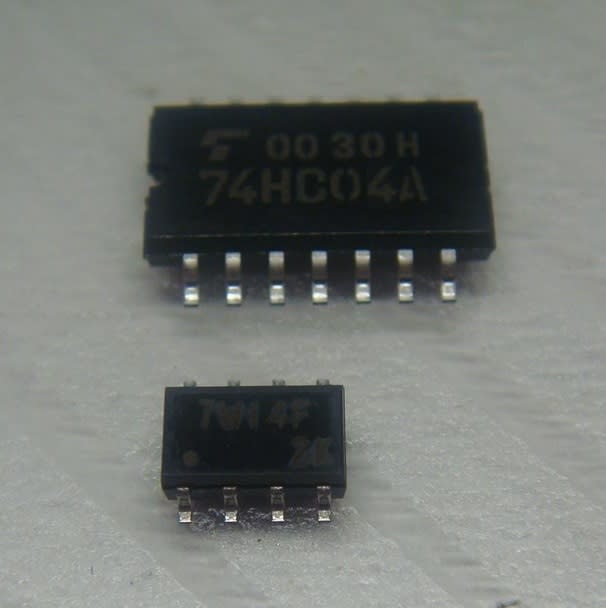

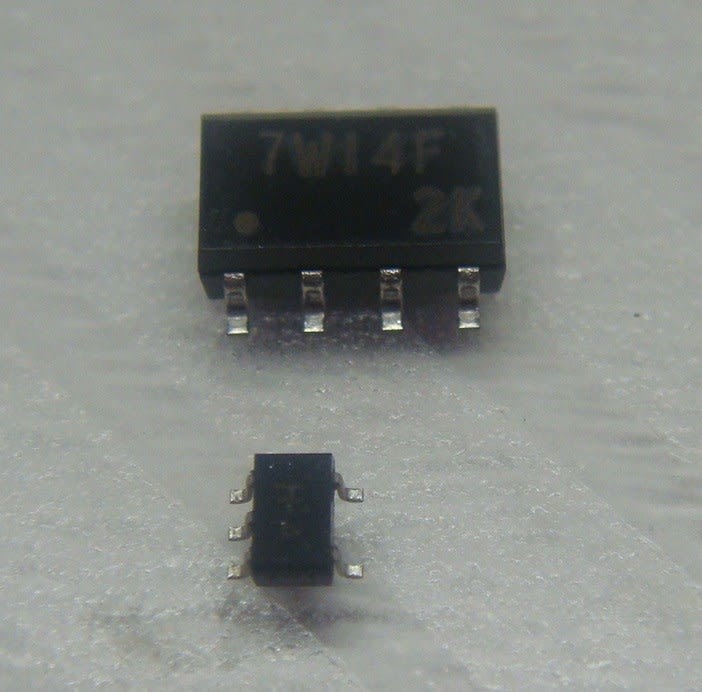

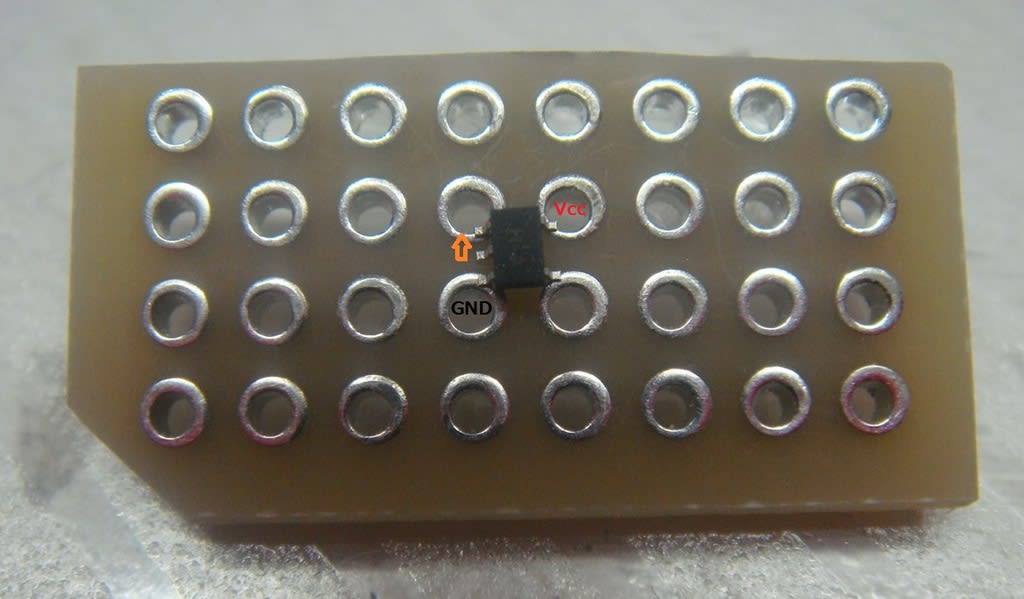

(大きさ比較)

(大きさ比較)