昨日、紹介した部品は、

丸ピンヘッダ と 丸ピンのICソケットでしたが、今回は、

角型の「ピンヘッダ」と「ピンソケット」です。

(こちらの方が 安価で、入手が楽です)

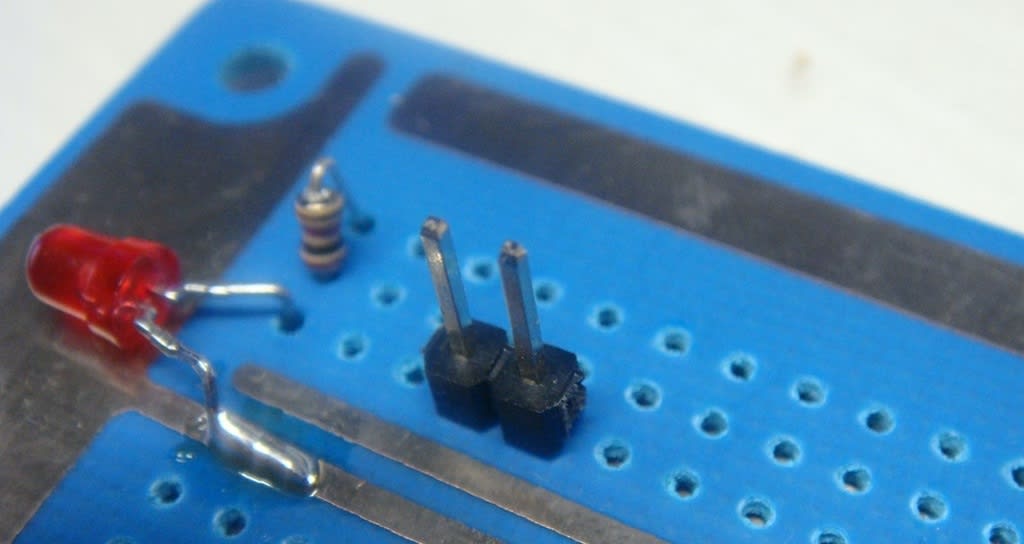

そして 通常は、ピンソケットを基板側に挿して ↓ 使う事が多いの思いますが、

ここでの提案は、ヘッダ(要するに 安価なピンを)基板側に挿して 使う、使い方です。

例えば、前に5V電源をONした際にパイロット・ランプとして 赤いLEDが点灯するように付けました ↓ が、

毎回、毎回 LEDを付けなくとも、ピンヘッダを取り付けておき、確認ランプが必要な時だけそこに LEDモジュールを挿せばいいのでは? という また「手を抜く」方法のアイデアです。

かなり細かな作業となるので 最初に作るのは手間がかかりますが、一度 出来てしまえば、後々 流用が可能になります。

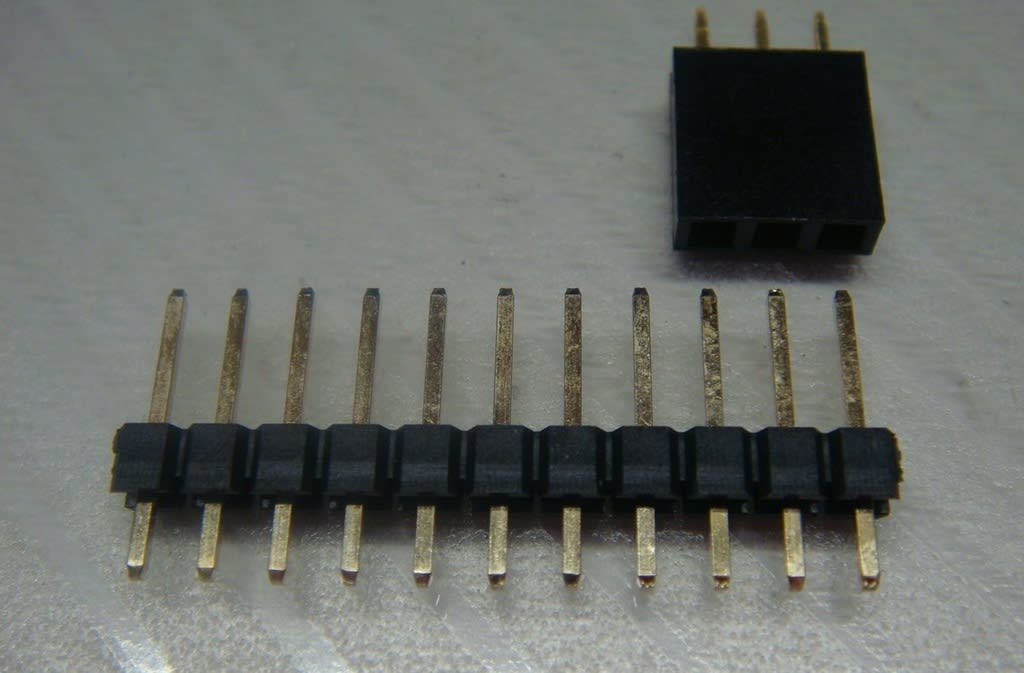

ピンヘッダは、こんな感じ↓に必要なピン数で もともと分かれている物を購入した方が、カッターなどで切り出すよりも楽です。

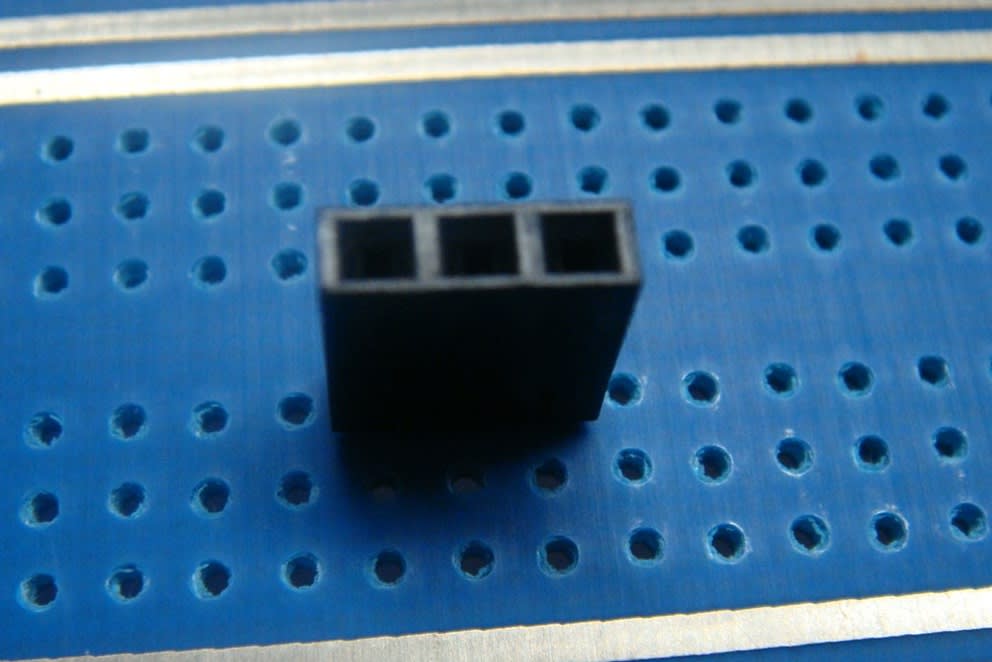

これは3ピンソケット (440円/10個)

これは3ピンソケット (440円/10個)ピンヘッダ側は、40ピン等の長い物を購入しておき、必要な時に必要なピン数、 折って使うのが良いでしょう。 ピンヘッダは秋月電子で販売されているものの型番でいうと、PH-1x??SGです。(??にはピン数:40ピンなら40が入る)

例えば、2ピンだけで ①+5V と、 ② GNDをピンにハンダ付けしておき、

そこに 「LEDモジュール」を挿して使います。

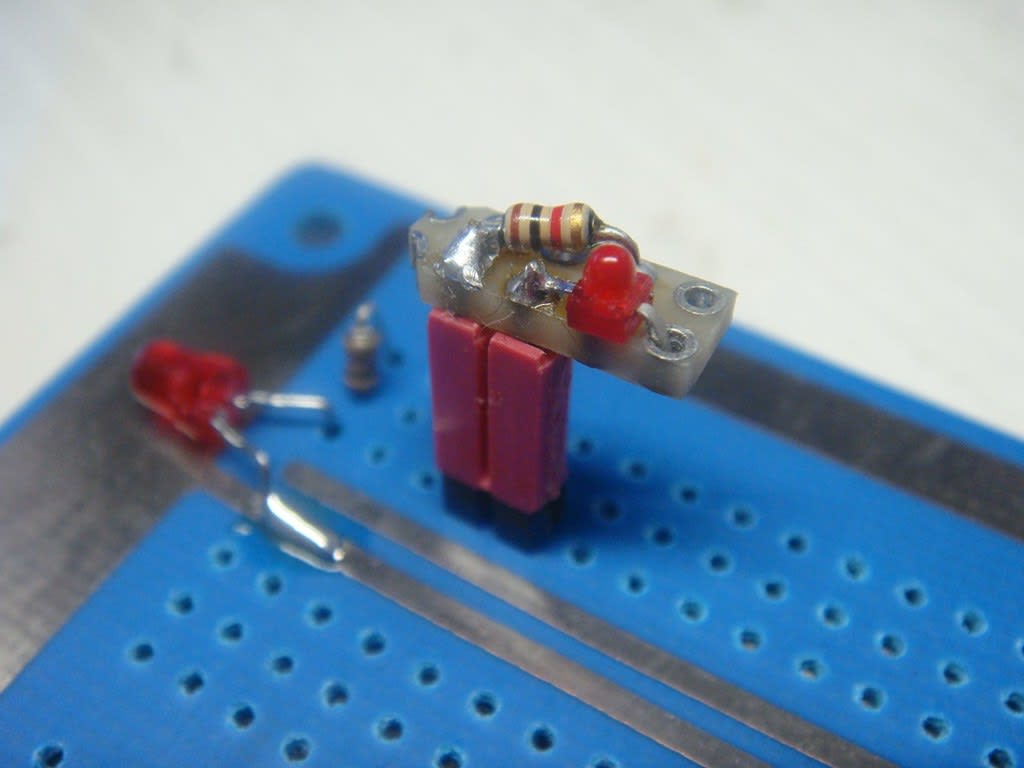

抵抗1KΩ と 高輝度のLEDを 小さな、小さな基板にハンダ付けし、そこにピンソケット(メス側)をつなぎます。 回路図を示すまでも無い簡単な回路ですね(LEDの極性だけ注意)

ポイントとしては、

必ず 1番ピンを プラス5V 、2番ピンを GNDとします。

1番ピン側が分かるよう、1番側の基板の角を切り落としておきます。(ついでに 赤いマジックで印を!)

こんなタイプの ↑ 小型のLEDか、1608サイズの 面実装のLEDの方が作りやすいでしょう。 (ここでも1番ピン側の基板を削って、尖らせている)

ま~、これだけ簡単な回路だと プラスマイナスを逆に挿しても、けして壊れることはありません。 この場合、「誤挿し防止」の機構は入れない事にします。

これがあれば、基板に直接 取り付けた最初のLEDは不要になるのですが、

電源の確認ランプぐらいは、常に取り付けておいた方が良いです。

この「LEDモジュール」本当の目的は、他の信号のHi / Low 確認です。

それは、また おいおい説明します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます