WIZARD V3が,FD解析ソフトまたはFD解析ツールとして,国立国会図書館の調査報告にも現れていたことは,FD解析ソフトまたはFD解析ツールについてにも書いたとおりです。

私も,今回,国立国会図書館と同様に研究の目的で,後継ソフトのWIZARD V5について整理しましたので,

WIZARD V5 For PC-98 ファイラーバックアップ編に引き続き,覚え書きの意味で記事を作成してみる次第です。

お待たせしました。

WIZARD V5 For PC-98 アナライザ[Freia]編です。

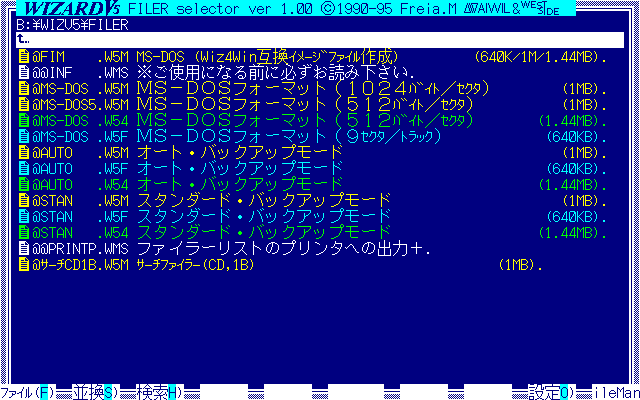

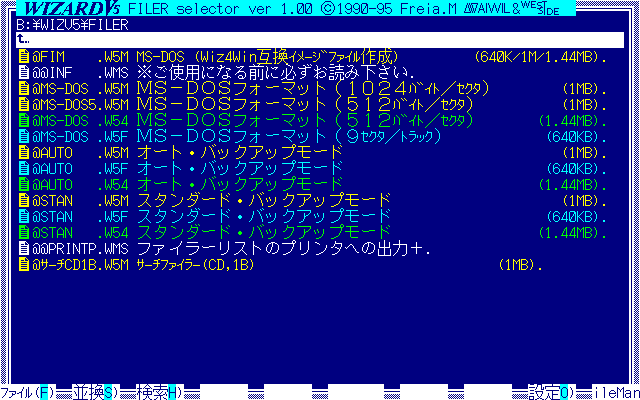

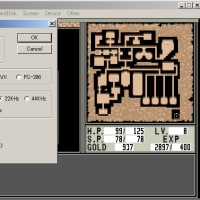

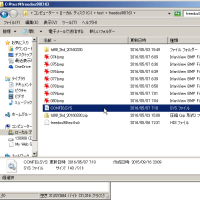

まず,WIZARD V5を起動します。

すると,ファイラーモードが立ち上がります。

GRPHキーを押して画面下のファイルメニューからアナライザを選択します。

Aキーを押すだけでもよかったかもしれません。今回は忘れててやってないので確認してません。

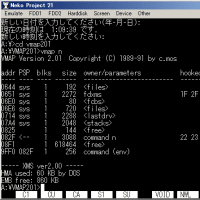

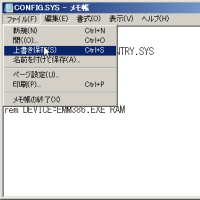

すると,一瞬,下の文字列が出て,

この画面になります。

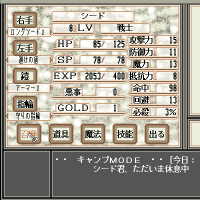

Freiaがロードされるとこの画面になります。

コマンド入力待ち状態ですので,解析のためのコマンドであるAnaryzeを実行するため,2を入力しました。

解析対象となるフロッピーディスクの解析開始トラックを聞かれていますので,0を入力します。

解析の終了トラックを聞かれていますので,2HDのフォーマットで通常用いられる153を入力します。

初期設定数値のままでもいいですし,異常フォーマットの仕込まれている可能性のある167までのオーバートラックを指定しても構いません。

トラックを1つ1つ調べていくか聞かれますが,もちろんそうですので,001のままリターンキーを押します。

アナライズレベルを聞かれています。

level 0 最高レベルのアナライズ。

level 1 GAP3データを再現しない。

level 2 DIAGリードをしないので,データ部のビットずれを調べない。

level 3 倍密のIDが1つでもあれば単密IDをスキャンしない。そのため,単倍トラックは正確にアナライズできない。

(Wizard V5マニュアルより)

今回は,使用方法の解説にとどまるので,一番ゆるいレベル3としました。

この条件で実行していいか聞かれているので,いいならリターンキーを押します。

なお,これらコマンドの実行以前に,読み込みドライブ(Master)はINSキーにより,書き込みドライブ(Destin1)はDELキーにより設定しておきます。

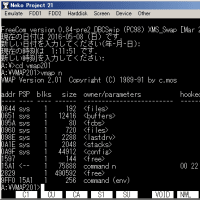

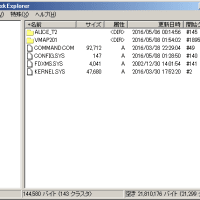

実行させると,次々とトラックが解析されていきます。

解析終了トラックの153まで解析したので,コマンド入力画面になりました。

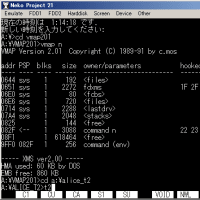

画面が4分割されて,1つ1つの画面内の情報が少ないので,テンキーの-キーを押します。

-キーは反転表示されている画面の単独表示にする機能(また4分割画面への復帰機能)を持ちます。

反転表示する部分はカーソルキーで変更できます。

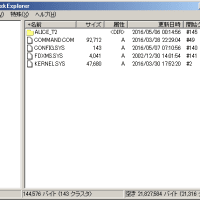

ここでは,左上に反転表示されていたTrack Statusが1画面で表示されるようになります。

F1キーを押して,Track Status画面だけを表示することも可能です。

ここには,TpSftの表示がありますが,これはトラックの先頭セクタが正常な位置にないことを示しています。

このTrack Statusには,その他にCRC(CRCエラーのあるセクタがある),Nsft(特殊なハードウェアで書かれたトラックの可能性あり),Mlt???(マルチフォーマットパートの数)などが表示されます。

Track Statusは,MS-DOSのDISKCOPYコマンドなどではコピー先に再現されないため,オリジナルディスクの判別手段として用いられる特殊フォーマットトラック(あるいはセクタ)がどこにあるかを調査するために用います。

オリジナルディスクに特殊フォーマットを施したトラック(セクタ)に特殊フォーマットがあるか

→あり→オリジナルディスク

→なし→コピーディスク

という判断に用いるわけです。

F2キーだと,Sectors画面になります。

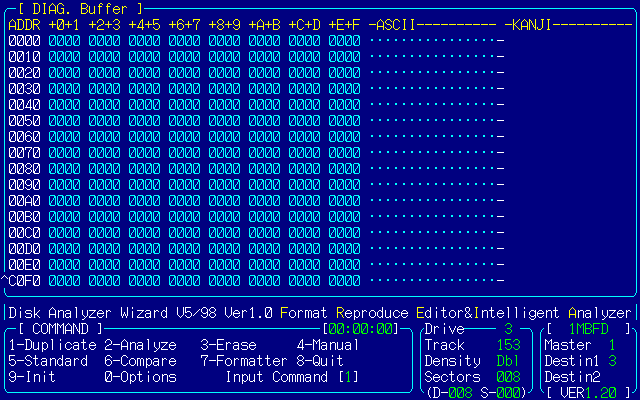

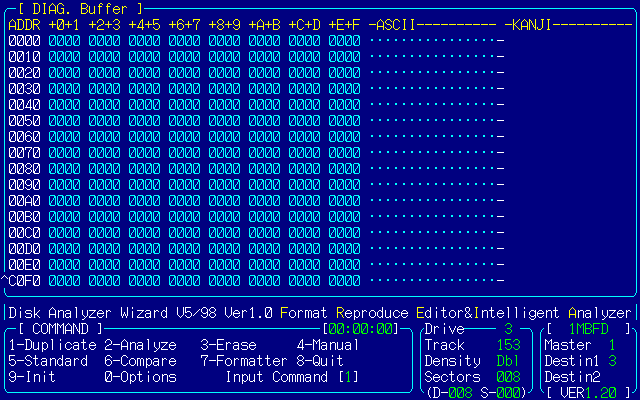

F3キーで,Data Buffer画面になります。

F4キーで,DIAG Buffer画面になります。

これらの他に,F5キーで,DIAGGd Buffer,F6キーでDIAGs Buffer,F7キーでID Buffer,F8キーでFormat Rec,F9キーでParametersがそれぞれ表示可能です。

とまあ,つらつら書きましたが,ここまで読んで下さった方も,はあ,それで?と思われているとおり,Freiaの使用には,Wizard V5のマニュアルやWizard V3 テクニカル・マニュアルの1巻による解説が不可欠だと思われます。国立国会図書館にはテクニカル・マニュアルの2巻だけがあるようです。

プロテクト回避用のファイラーを書くにもテクニカル・マニュアルは必須のような・・・。

私に能力と機会があれば,テクニカル・マニュアルに記載されているプロテクト発見方法とその回避策もご紹介したいと思います。

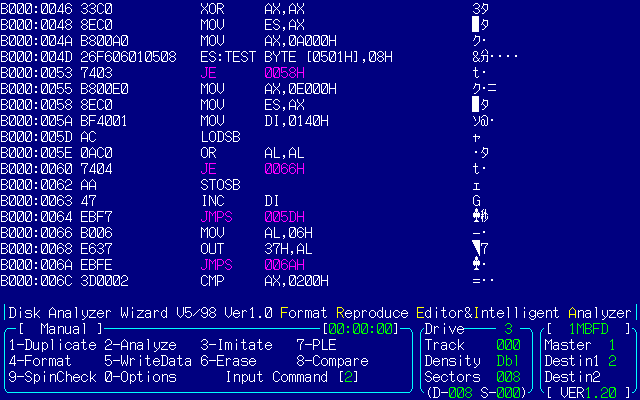

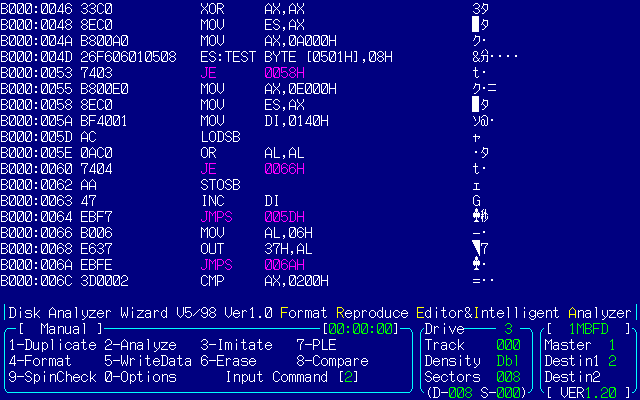

あと,マニュアル類なしでも便利なのが,Data Buffer画面の表示中に,テンキーのカンマ(,)キーを押すと,表示されているデータの逆アセンブル画面が表示できることです。

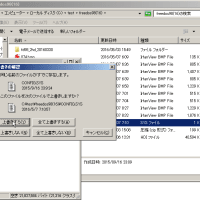

例として,Freiaのコマンドのマニュアルモード(4)から,ファイラーバックアップ編で使用したMIRAGE('92/01/24・ディスカバリー・ソフトウェア)の1枚目のフロッピーのトラック0を解析し,その逆アセンブル画面を表示してみます。

トラック0解析完了画面

カンマ(,)キーを押して逆アセンブル画面を表示

右側にNEC 2.00などと表示されている部分にもニーモニックが表示されていることからも分かりますが,この逆アセンブル画面は,プログラムの流れを読んだものでなく,データの文字列に一致するマシン語のニーモニックを表示しているものです。

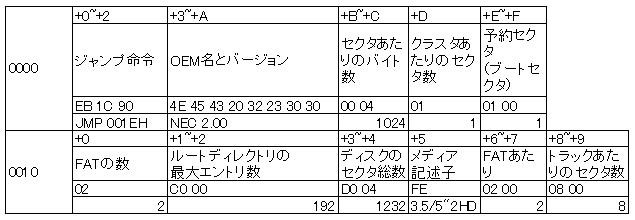

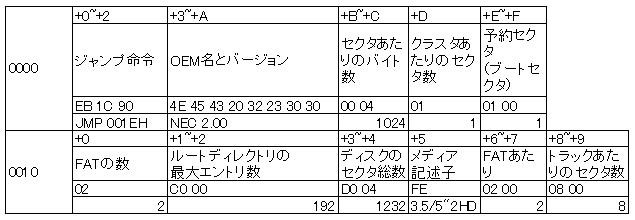

フロッピーディスクのブートセクタ分析でも分析しましたとおり,フロッピーディスクのブートセクタの最初の部分は次のような構成になっています。

Mirageのディスク1のブートセクタは次のようになります。

逆アセンブル画面の冒頭でJMP 001EHとなっていますので,プログラムとしては,

001EHのアドレスにある 33C0 XOR AX,AX から実行されることになります。

とまあ,こんな調子で,少しニーモニックの表記方法に癖があったりしますが,プログラムの解析にも使えたりします。

あと,この記事を書くのに検索していたら,

「データエラー発生により読めなくなったFDのWizard3による復旧」という,読み込み不能となったフロッピーディスクからのデータサルベージについて記されたTBDOSというページも見付かりましたので,リンクを張っておきます。この使い方はかなり上級者かもと,ぬるい私は思ってしまいました。

<<著作権に関して>>

本記事に引用している全てのソフトの名称・画像の著作権・その他権利は、制作、販売されたソフトハウス、メーカー、または作者様に帰属します。本サイトでの上記著作権物扱いは、著作権など各権利関係を侵害することが目的ではありません。問題などある場合は、メール(gekigangarあっとmail.goo.ne.jp)にてその旨お知らせください。

私も,今回,国立国会図書館と同様に研究の目的で,後継ソフトのWIZARD V5について整理しましたので,

WIZARD V5 For PC-98 ファイラーバックアップ編に引き続き,覚え書きの意味で記事を作成してみる次第です。

お待たせしました。

WIZARD V5 For PC-98 アナライザ[Freia]編です。

まず,WIZARD V5を起動します。

すると,ファイラーモードが立ち上がります。

GRPHキーを押して画面下のファイルメニューからアナライザを選択します。

Aキーを押すだけでもよかったかもしれません。今回は忘れててやってないので確認してません。

すると,一瞬,下の文字列が出て,

この画面になります。

Freiaがロードされるとこの画面になります。

コマンド入力待ち状態ですので,解析のためのコマンドであるAnaryzeを実行するため,2を入力しました。

解析対象となるフロッピーディスクの解析開始トラックを聞かれていますので,0を入力します。

解析の終了トラックを聞かれていますので,2HDのフォーマットで通常用いられる153を入力します。

初期設定数値のままでもいいですし,異常フォーマットの仕込まれている可能性のある167までのオーバートラックを指定しても構いません。

トラックを1つ1つ調べていくか聞かれますが,もちろんそうですので,001のままリターンキーを押します。

アナライズレベルを聞かれています。

level 0 最高レベルのアナライズ。

level 1 GAP3データを再現しない。

level 2 DIAGリードをしないので,データ部のビットずれを調べない。

level 3 倍密のIDが1つでもあれば単密IDをスキャンしない。そのため,単倍トラックは正確にアナライズできない。

(Wizard V5マニュアルより)

今回は,使用方法の解説にとどまるので,一番ゆるいレベル3としました。

この条件で実行していいか聞かれているので,いいならリターンキーを押します。

なお,これらコマンドの実行以前に,読み込みドライブ(Master)はINSキーにより,書き込みドライブ(Destin1)はDELキーにより設定しておきます。

実行させると,次々とトラックが解析されていきます。

解析終了トラックの153まで解析したので,コマンド入力画面になりました。

画面が4分割されて,1つ1つの画面内の情報が少ないので,テンキーの-キーを押します。

-キーは反転表示されている画面の単独表示にする機能(また4分割画面への復帰機能)を持ちます。

反転表示する部分はカーソルキーで変更できます。

ここでは,左上に反転表示されていたTrack Statusが1画面で表示されるようになります。

F1キーを押して,Track Status画面だけを表示することも可能です。

ここには,TpSftの表示がありますが,これはトラックの先頭セクタが正常な位置にないことを示しています。

このTrack Statusには,その他にCRC(CRCエラーのあるセクタがある),Nsft(特殊なハードウェアで書かれたトラックの可能性あり),Mlt???(マルチフォーマットパートの数)などが表示されます。

Track Statusは,MS-DOSのDISKCOPYコマンドなどではコピー先に再現されないため,オリジナルディスクの判別手段として用いられる特殊フォーマットトラック(あるいはセクタ)がどこにあるかを調査するために用います。

オリジナルディスクに特殊フォーマットを施したトラック(セクタ)に特殊フォーマットがあるか

→あり→オリジナルディスク

→なし→コピーディスク

という判断に用いるわけです。

F2キーだと,Sectors画面になります。

F3キーで,Data Buffer画面になります。

F4キーで,DIAG Buffer画面になります。

これらの他に,F5キーで,DIAGGd Buffer,F6キーでDIAGs Buffer,F7キーでID Buffer,F8キーでFormat Rec,F9キーでParametersがそれぞれ表示可能です。

とまあ,つらつら書きましたが,ここまで読んで下さった方も,はあ,それで?と思われているとおり,Freiaの使用には,Wizard V5のマニュアルやWizard V3 テクニカル・マニュアルの1巻による解説が不可欠だと思われます。国立国会図書館にはテクニカル・マニュアルの2巻だけがあるようです。

プロテクト回避用のファイラーを書くにもテクニカル・マニュアルは必須のような・・・。

私に能力と機会があれば,テクニカル・マニュアルに記載されているプロテクト発見方法とその回避策もご紹介したいと思います。

あと,マニュアル類なしでも便利なのが,Data Buffer画面の表示中に,テンキーのカンマ(,)キーを押すと,表示されているデータの逆アセンブル画面が表示できることです。

例として,Freiaのコマンドのマニュアルモード(4)から,ファイラーバックアップ編で使用したMIRAGE('92/01/24・ディスカバリー・ソフトウェア)の1枚目のフロッピーのトラック0を解析し,その逆アセンブル画面を表示してみます。

トラック0解析完了画面

カンマ(,)キーを押して逆アセンブル画面を表示

右側にNEC 2.00などと表示されている部分にもニーモニックが表示されていることからも分かりますが,この逆アセンブル画面は,プログラムの流れを読んだものでなく,データの文字列に一致するマシン語のニーモニックを表示しているものです。

フロッピーディスクのブートセクタ分析でも分析しましたとおり,フロッピーディスクのブートセクタの最初の部分は次のような構成になっています。

Mirageのディスク1のブートセクタは次のようになります。

逆アセンブル画面の冒頭でJMP 001EHとなっていますので,プログラムとしては,

001EHのアドレスにある 33C0 XOR AX,AX から実行されることになります。

とまあ,こんな調子で,少しニーモニックの表記方法に癖があったりしますが,プログラムの解析にも使えたりします。

あと,この記事を書くのに検索していたら,

「データエラー発生により読めなくなったFDのWizard3による復旧」という,読み込み不能となったフロッピーディスクからのデータサルベージについて記されたTBDOSというページも見付かりましたので,リンクを張っておきます。この使い方はかなり上級者かもと,ぬるい私は思ってしまいました。

<<著作権に関して>>

本記事に引用している全てのソフトの名称・画像の著作権・その他権利は、制作、販売されたソフトハウス、メーカー、または作者様に帰属します。本サイトでの上記著作権物扱いは、著作権など各権利関係を侵害することが目的ではありません。問題などある場合は、メール(gekigangarあっとmail.goo.ne.jp)にてその旨お知らせください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます