3.5 MHZ SRA の架設に向けて最終調整を行った。

最終的に採用したのは下記の形状。

・90㎜径PVCパイプを約40㎝長にカット

・t=0.2㎜のアルミシートをPVCパイプ上に18㎝長となるようにカットしてPVCパイプの端から10㎝位のところに、写真のように巻いてリベット止めとビスどめした。 写真のビスは導線とアルミ板をショートさせるためのもの。

・Lanケーブルから取り出した8本の導線を2本巻きつけて2本ツイスト線とする。 2本ツイスト線を1本の導線として使う。 これはコイル上にコモンモード電流が流れないようにするための方策です。

10mのLanケーブルだったので、ツイスト線は1本づつ20mに半田付けした後によじって所定のツイスト線にした。 このLan導線は網線ではなく単線(純銅線)だった。 75回巻きなのでさらに5回巻き分の単線を半田付けして追加した。 ツイスト線全体が2本線となるようにし、端部はきっちりと2本の導線同士を半田付けした。 ここが甘いと2本線にならないので。

・2本ツイスト線を1本として75回巻きのコイルとした。 コイル長は約20㎝+αとなる。 コイルの下にPVCパイプが10㎝くらい残すようにするとコイル下部、アンテナのホールド部の工作がし易い。

・コイル上端はアルミシートのシリンダとビスでショート。 コイル1巻き目はシリンダ下部に接するように巻き始める。 間を開けないこと。 これがSRAとしての要件であり、相互電磁誘導によりシリンダ上に渦電流を励起する。

・コイル下端は、4段純伝送線路トランスのアンテナ端子につなぐ。 この形状から、これはλ/4・垂直接地・モノポールアンテナであり、垂直偏波のアンテナということになる。 MVと構造は同じである。

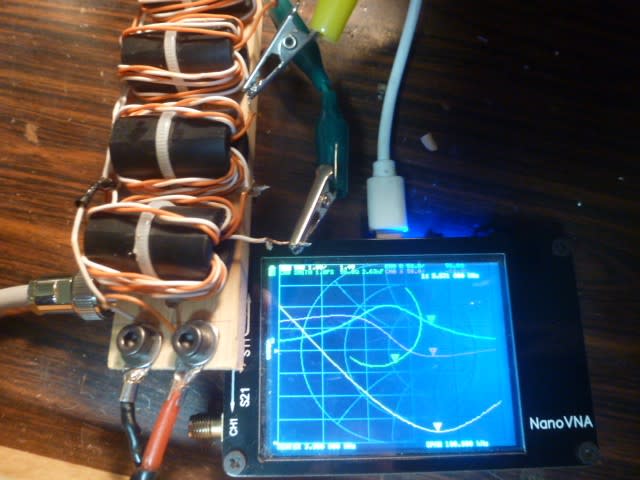

・下記写真は自作の4段純伝送線路トランスである。 Amazonで40個¥2700で買ったバッチンコア4つで作ってある。 コアの詳細は過去の投稿で紹介しているので検索してください。

・下記写真では、下の2段(1対4)を使ってインピーダンスのR部(水色のグラフ)ピークを下げるべく調整している。 同軸ケーブルの特性インピーダンスであるR=50Ωと同じになるようにインピーダンス調整を行うと電力伝達上、最善の調整となる。 写真ではR=100Ωで完全ではない。

・リアクタンスのグラフは写真中ピンクで表示されているが、このグラフがゼロを通る周波数が(並列)共振周波数となる。

・今回の調整では、4段純伝送線路のアンテナ端子(1体16となる端子)に上記メインコイルの下端をつなぎ、アース端子(最も下の端子)は解放のままとした。 アースに触るとVSWRが少し下がる。

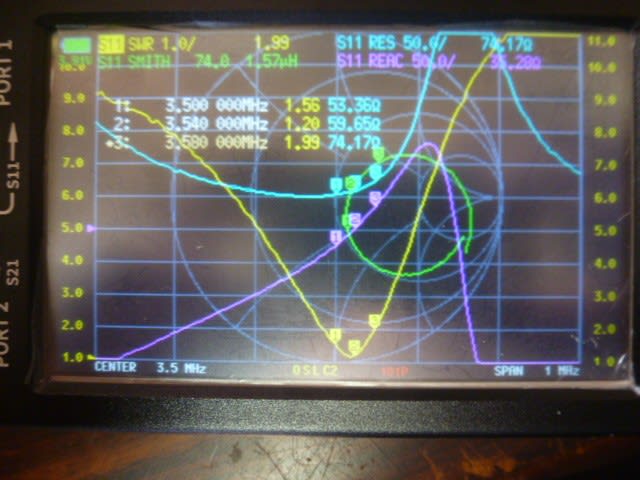

以下の画面のグラフの見方:

・画像は、nanoVNA F 2Vにて測定

・VSWRは黄色のグラフ、 縦軸メモリは1.0単位、ボトムが1.0

・RとXの参照点(ゼロ位置)はメモリが5.0の位置。

・Z=R±XjのR値(抵抗)は水色のグラフ、縦軸1メモリが50Ω

・Z=R±XjのX値(リアクタンス)はピンク色のグラフ、縦軸1メモリが50Ω

・緑色の円はSmith Chart

・マーカー位置は画面中にも一覧が表示されているが、

1.周波数3.500 MHZ位置 CWの開始周波数付近のVSWR値、Rの値

2.周波数3.540 MHZ位置 LSBの開始周波数付近のVSWR値、Rの値

3.周波数3.580 MHZ位置 LSBの終了周波数付近のVSWR値、Rの値

としている。

位置1,2,3、いずれもVSWRは2以下で、CWでもSSBでも使用可能なように調整した。

・SPAN=1MHZでの表示

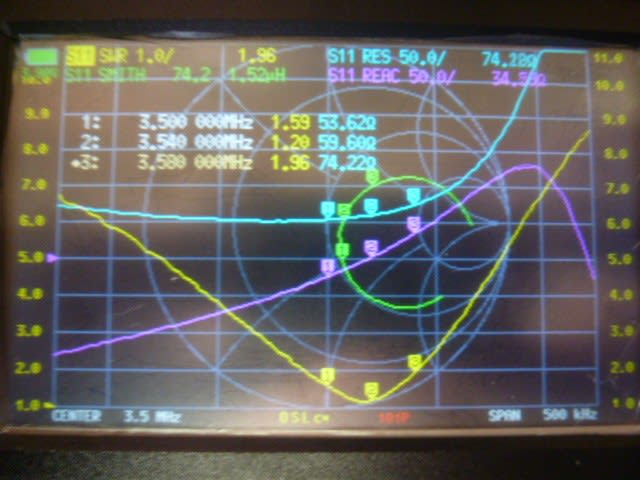

・以下はSPAN=500KHZ での拡大表示

X=0Ω となる点がアンテナ全体として最もVSWRが低い周波数となる。 この周波数で送信するのが最も無線機からの電力を効率よく送出する。

・・・のだが、アンテナまでの全体構造をみると、

無線機からSRAまではVSWR<2.0で電力を送出するが、SRA内部では並列共振する周波数以下の周波数で交信することになる。 画像では直列共振の状態を示している。 MVと同じλ/4垂直接地モノポール・アンテナということになる。

LとCによる並列共振周波数では、R(水色のグラフ)がピークとなる。

X(ピンクのグラフ)がゼロ点を通る。 この周波数でLとCのリアクタンスが同じになる点、すなわち共振点となる。

したがって、このSRA自体の最強の並列共振周波数は、3.5+0.25=3.75 MHZ辺り(SPAN=1MHZの1/4辺りだから)だと思われる。 SRA自体で並列共振周波数を3.5MHZ辺りに持ってくるにはSRA自体のシリンダの長さを少し長くするか、コイルの巻き数を追加するなどして一旦並列共振周波数を確定せねばならない。 その後、ピークのRの値を把握して、R=50Ωとなるようなインピーダンス変換を行うトランスを工夫する。 あるいは、何巻きかのリンクコイルを試してみて、R=50を達成すれば完璧なSRAが完成するであろう。 ただし、使える帯域幅は小さくなるであろう。(なんやその予言めいた言い方は・・・)

実際には、そんな面倒なことはしておられないので、写真のような直列共振周波数で調整したSRAを使うことにしたのである。

理想は分かっていても現実は・・・身近にできたものを我慢して使うしかないのである・・・このSRAではこの調整が最高なんだ・・・と信じて・・・

実際、リンクコイル3回巻きでRを100Ω程度まで下げたうえでインピーダンス変換を試みたが、帯域が急激に狭くなりCWとSSBの両方で実用できるほどの帯域が得られなかったのであきらめた。 CW専用とするならばそれでもよいのだが・・・

また心変わりしたら再度調整するかも・・・

3.5MHZバンドでお会いしましょう。 飛んだらね。

月の石じゃ~なくて・・・ワシの結石です、ハイ

月の石じゃ~なくて・・・ワシの結石です、ハイ