平家物語 パート2

昔の古典の教科書を読み直してみた。

私の好きだったのは文学というより文章に魅かれていただけだった。

文章の面白さと調子の良さに魅かれていたのだ。。

文学の背景にはその時代時代の歴史があるのだという事が

解っていなかった。というのは、私は社会が大嫌いだった。

年代を覚えるのが大の苦手だった。

資料を見ると、竹取物語の紹介文に

「平安時代中古(西暦889年)の文学で、現在残っているもののうち最も古い物語。児童向きの読み物として親しまれているが、当時の貴族社会を鋭く批判している」

と紹介されている。

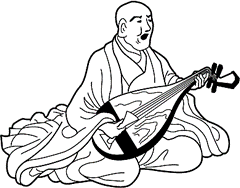

ということで、平家物語は、鎌倉、室町時代中世(西暦1232年)の文学で

「源平の戦いを中心に、栄華と没落、破滅を仏教的人生観で描いた軍記物語。

琵琶法師によって語られた。作者不明」

と紹介されている。古典文学は作者不明が多いです。

男の人は歴史が好きな人が多いですが、解るような気がします。

少しは時代背景も頭に置きながら文学を鑑賞したいと思います。

平家物語 冒頭部

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。

沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。

おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。

たけき者も遂にはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ。

口語訳

祇園精舎の鐘の音には、諸行無常すなわち

この世のすべての現象は絶えず変化していくものだという響きがある。

沙羅双樹の花の色は、どんなに勢いが盛んな者も

必ず衰えるものであるという道理をあらわしている。

世に栄え得意になっている者も、その栄えはずっとは続かず、

春の夜の夢のようである。

勢い盛んではげしい者も、結局は滅び去り、

まるで風に吹き飛ばされる塵と同じようである。

有難うございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます