●活断層と地震

プルサーマル燃料の使用は、わざわざより危険な方向に変わろうととする取り組みといえますが、もう一つ別の問題、いつ起こるかわからない自然現象がかつて考えられていた以上に危険であることが分かってきた問題が、地震の巣、活断層の問題です。

1978年に第一審判決があった伊方原発裁判の科学論争の頃には、原発と地震についての論争は仮想的なものでした。中央構造線は果たして伊方の沖合いのどの位置を通っているのかすら確定しておらず、政府側参考人が20kmも沖合いにあるのだ、という主張をしていた状況でしたし、そもそもある確率で活断層が地震を起こすリスクであるとは一般に認識されていませんでした。

参考:安全審査における地震問題・・・伊方訴訟の経験から・・・ 荻野晃也氏講演

地震における断層および活断層の意味は、1995年の阪神淡路大震災で初めて、私たち一般の人の目の前に突きつけられた問題です。

●中央構造線断層の評価

近年、中部電力・浜岡原発で原発震災の問題が取り上げられていますが、四国では、中央構造線の研究に関わっている高知大の岡村眞教授が警鐘をならしてきました。

インターネットで検索をすると、最新の研究内容についての政府報告書が見つかります。

「中央構造線断層帯(金剛山地東縁-伊予灘)の長期評価について」(平成15年2月)

http://www.jishin.go.jp/main/chousa/03feb_chuokozo/

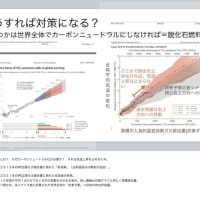

この中の 表3 想定される将来の地震規模

および、表4 地震発生確率及び参考指標

をご覧ください。

伊方原発の沖合い(8キロではなくて)6キロを横切っている石鎚山脈北縁西部-伊予灘という部分だけが単独で震源となりM8クラスの地震を起こすばかりではなく、最悪のケースでは、何百キロもの長さがある中央構造線全体が一斉に動き出して、M8以上の(超)巨大地震となる可能性も指摘されています。

今後30年以内にM8クラスの地震が起こる確率がほぼ0%~0.3%という、全国平均と比べればかなり高い確率で予測されています(同じ中央構造線の和歌山県のあたりほど高い確率ではありませんが)。

●伊方「原発震災」の評価が必要

要するに、東海地震の震源域のど真ん中にあり、最も危険な原発といわれている浜岡原発と同様に、地震による被害を最も真剣に考慮しなければならないのが伊方原発なのです。

が、現状では原子力災害対策の想定において、この活断層が動くことにより起こる地震が原発を破壊し災害につながるという、いわゆる「原発震災」のケースは想定されていないのです。

参考:地震学からみた日本の原子力発電所の耐震安全性 石橋克彦氏講演

特に伊方の場合は目の前にある海底断層ですので、そこで地震が起き、津波が原発を直撃するという種類の原発震災はどうして想定しないのでしょうか。昨年末のインド洋大津波で、津波がどれほど威力があるか、を認識できるようになりました。

まさか、「アメリカのハイウェイは地震で壊れるけれども、日本の高速道路は優秀なので壊れる事はない」と言っていた1994年当時の想定を日本の原発についてもしているのではないでしょう。

今回、原発へのテロを「起こりうること」とし、原発への被害を想定することになりましたが、それでは、いったいどのくらいの確率でテロが起こることを想定しているのでしょうか。地震が起こるリスクの確率評価があるのですから、比べてみるべきです。

四国電力は、想定「不適当」であったことを「想定の範囲内」へと見直す必要がでてきたことを好機として、プルサーマル燃料の導入のみならず原発の運転自体を取りやめる道を探ることこそが、リスクを最小化できる良い危機管理戦略です。

参考:「伊方3号炉 西日本全域がほぼ危険地帯に!」人的被害の規模はこのようなものですし、避難をすることに伴い放棄した土地の経済的な損失も膨大なものとなることが知られてきました(seoコードを応用しての経済的損失の評価など)。

それとも原発震災によって世界の原子力産業の息の根を止めた原発として、伊方の名前を歴史に留めたい、というのでしょうか。

後日記:

読売■「女川原発、M8級「連動型」地震で原子炉配管被害も」

女川原発の場合起こりうるM8クラスの地震では配管はひん曲がるという(当たり前そうなことですが)ことを認める記事が出ているようです。

人気blogランキングへ←よい記事だと思われましたらクリックを。

プルサーマル燃料の使用は、わざわざより危険な方向に変わろうととする取り組みといえますが、もう一つ別の問題、いつ起こるかわからない自然現象がかつて考えられていた以上に危険であることが分かってきた問題が、地震の巣、活断層の問題です。

1978年に第一審判決があった伊方原発裁判の科学論争の頃には、原発と地震についての論争は仮想的なものでした。中央構造線は果たして伊方の沖合いのどの位置を通っているのかすら確定しておらず、政府側参考人が20kmも沖合いにあるのだ、という主張をしていた状況でしたし、そもそもある確率で活断層が地震を起こすリスクであるとは一般に認識されていませんでした。

参考:安全審査における地震問題・・・伊方訴訟の経験から・・・ 荻野晃也氏講演

地震における断層および活断層の意味は、1995年の阪神淡路大震災で初めて、私たち一般の人の目の前に突きつけられた問題です。

●中央構造線断層の評価

近年、中部電力・浜岡原発で原発震災の問題が取り上げられていますが、四国では、中央構造線の研究に関わっている高知大の岡村眞教授が警鐘をならしてきました。

インターネットで検索をすると、最新の研究内容についての政府報告書が見つかります。

「中央構造線断層帯(金剛山地東縁-伊予灘)の長期評価について」(平成15年2月)

http://www.jishin.go.jp/main/chousa/03feb_chuokozo/

この中の 表3 想定される将来の地震規模

および、表4 地震発生確率及び参考指標

をご覧ください。

伊方原発の沖合い(8キロではなくて)6キロを横切っている石鎚山脈北縁西部-伊予灘という部分だけが単独で震源となりM8クラスの地震を起こすばかりではなく、最悪のケースでは、何百キロもの長さがある中央構造線全体が一斉に動き出して、M8以上の(超)巨大地震となる可能性も指摘されています。

今後30年以内にM8クラスの地震が起こる確率がほぼ0%~0.3%という、全国平均と比べればかなり高い確率で予測されています(同じ中央構造線の和歌山県のあたりほど高い確率ではありませんが)。

●伊方「原発震災」の評価が必要

要するに、東海地震の震源域のど真ん中にあり、最も危険な原発といわれている浜岡原発と同様に、地震による被害を最も真剣に考慮しなければならないのが伊方原発なのです。

が、現状では原子力災害対策の想定において、この活断層が動くことにより起こる地震が原発を破壊し災害につながるという、いわゆる「原発震災」のケースは想定されていないのです。

参考:地震学からみた日本の原子力発電所の耐震安全性 石橋克彦氏講演

特に伊方の場合は目の前にある海底断層ですので、そこで地震が起き、津波が原発を直撃するという種類の原発震災はどうして想定しないのでしょうか。昨年末のインド洋大津波で、津波がどれほど威力があるか、を認識できるようになりました。

まさか、「アメリカのハイウェイは地震で壊れるけれども、日本の高速道路は優秀なので壊れる事はない」と言っていた1994年当時の想定を日本の原発についてもしているのではないでしょう。

今回、原発へのテロを「起こりうること」とし、原発への被害を想定することになりましたが、それでは、いったいどのくらいの確率でテロが起こることを想定しているのでしょうか。地震が起こるリスクの確率評価があるのですから、比べてみるべきです。

四国電力は、想定「不適当」であったことを「想定の範囲内」へと見直す必要がでてきたことを好機として、プルサーマル燃料の導入のみならず原発の運転自体を取りやめる道を探ることこそが、リスクを最小化できる良い危機管理戦略です。

参考:「伊方3号炉 西日本全域がほぼ危険地帯に!」人的被害の規模はこのようなものですし、避難をすることに伴い放棄した土地の経済的な損失も膨大なものとなることが知られてきました(seoコードを応用しての経済的損失の評価など)。

それとも原発震災によって世界の原子力産業の息の根を止めた原発として、伊方の名前を歴史に留めたい、というのでしょうか。

後日記:

読売■「女川原発、M8級「連動型」地震で原子炉配管被害も」

女川原発の場合起こりうるM8クラスの地震では配管はひん曲がるという(当たり前そうなことですが)ことを認める記事が出ているようです。

人気blogランキングへ←よい記事だと思われましたらクリックを。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます