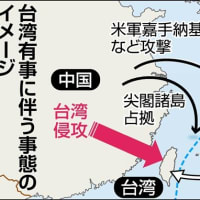

武漢肺炎の感染拡大に歯止めがかからず、先行きの見えない社会になりました。

私もテレワーク始めてから二ヶ月近く経ち、今では会社のお偉いさんに申請して許可を貰わないと、会社の事務所に自由に出入りする事も出来ないので、平日は兎に角家に閉じこもりテレワークしています。

しかしテレワークとは言っても、日本にある企業のすべてが出来るわけではないし、この状況に至っても出社しなければならない人が大勢います。

日々何かとストレスは溜まりますが、私は良い方だと思ってます。何故なら業態としてテレワークでも、今のところ給料を貰えるのですから。お陰であの「三密の殿堂」とも言える、朝晩の通勤ラッシュに侵入する事は避けられてますからね。

しかし世の中にはそれでは仕事にならない人も沢山いて、できれば引き篭もりたいけど引き込もれない人も居ます。また引きこもりを要請され、またその社会の動きで商売にならず、結果、休業や倒産に至るしかない人などは、これから増加していく事でしょう。それはいずれ日本の経済を「骨粗鬆症」の様に弱体化させてしまい、結果、日本社会は今までに無い悪い状況になるのではありませんか?

そこを危惧してやみません。

さて今日の記事の「お題」ですが、宿命転換という事で書きたいと思います。

創価学会では、人が苦しい状況にあるのは、過去世の「宿業」によるもので、それを現世においてそれを人生の苦悩という結果で受けていると教えています。

「先業の重き今生につきずして未来に地獄の苦を受くべきが今生にかかる重苦に値い候へば地獄の苦みぱつときへて死に候へば人天三乗一乗の益をうる事の候」

(金吾殿御返事)

日蓮はこの事について、門下の四条金吾に上記の手紙を与えましたが、そこでも「地獄の苦みぱつときへて」とある事から、法華経を信じる事、今の創価学会では文字曼荼羅を信じて御題目を唱え、学会活動をする事で、過去世の重い業を消す事が出来ると言い、それを「転重軽受」とか「宿命転換」と呼んでいるのです。

この宿命転換という言葉、そもそも仏教には無い言葉です。先の四条金吾に与えた御書で言っているのは、過去世からの重い宿業が、いま生きているこの時だけではなく、未来にも同様の苦しみを受けなければいけないところ、法華経を信じていく事で重い苦しみを今生に呼び寄せて、その宿業を全て消し去る事が出来て、来世以降は人界や天界などの生を享受できるという事を言っているのです。

あと、御書を読む上で必要な事ですが、日蓮の御書とは、時々の門下の置かれている状況、また社会的な背景に合わせて語っている事なので、それが即、日蓮の真意を指している事では無いという事も、あわせて認識をしておく必要があります。場合によっては一時的なたとえ話と言う様な事、またあえて韜晦する事もあるのです。

だから四条金吾に与えられた御書にあるから、文面上だけを読み、それを日蓮の法門だと誤解してはならない事もありますし、私からしたら「転重軽受」というのも、そういった類の話だと考えています。

◆宿業という概念について

そもそもですが、この「過去世の行いの結果、今世で苦しみに遭う」という考え方ですが、これは仏教的な考え方なのでしょうか。実はこの考え方はバラモン教に既にあった考え方なのです。

「乃至仏出世に当つて六師外道此の外経を習伝して五天竺の王の師となる支流九十五六等にもなれり、一一に流流多くして我慢の幢高きこと非想天にもすぎ執心の心の堅きこと金石にも超えたり、其の見の深きこと巧みなるさま儒家にはにるべくもなし、或は過去二生三生乃至七生八万劫を照見し又兼て未来八万劫をしる、其の所説の法門の極理或は因中有果或は因中無果或は因中亦有果亦無果等云云」

(開目抄上)

この文は日蓮の開目抄の中にある記述ですが、釈迦が出家した時代には既に「六師外道」というのが存在した事を述べていて、そこではその見識の深さは中国の儒教等には似るべくもないもので、仏教でいう三世(過去・現在・未来)の生命観を持ち、因果の理法を様々説いていた事を明かしています。

これはつまり、いま創価学会で主張している「過去の宿業―現在の苦悩」という事は既にバラモン教でも説いているという事でもあるのです。だからいま仏教の中にある「業因業果」による宿業論というのも、元々はバラモン教の教えてあるとまずは理解すべきなのです。

ではこの三世の生命観を持ち、その因果を説くバラモン教等の外道と、仏教とは一体なにが違うというのでしょうか。これに想いを致し、思索している人は創価学会(日蓮正宗も含む)にはいないでしょう。

単純に「過去世の重い宿業があるから、それを宿命転換して幸せになろう」とか「罪障消滅を祈ろう」なんて事では、結局は外道であるバラモン教程度の思想でしかないという事なのです。

この事について、先に開目抄を引用したので、この開目抄を元に少し考察を進めてみたいと思います。

2.開目抄に見る宿業という事

先の部分の続きで、日蓮はこの事についてどの様に考えていたのか、そこについて考察を加えていきます。まず開目抄には先の文の続きで以下の様に書かれています。

「三には大覚世尊は此一切衆生の大導師大眼目大橋梁大船師大福田等なり、外典外道の四聖三仙其の名は聖なりといえども実には三惑未断の凡夫其の名は賢なりといえども実に因果を弁ざる事嬰児のごとし」

ここで言う「大覚世尊」とは釈迦の事で、釈迦は全ての人達にとって大導師であると言い、先のバラモンの仙人と言われる人達も、釈迦に比較すれば赤子の様な存在であると述べています。

「此の仏陀は三十成道より八十御入滅にいたるまで五十年が間一代の聖教を説き給へり、一字一句皆真言なり一文一偈妄語にあらず外典外道の中の聖賢の言すらいうことあやまりなし事と心と相符へり況や仏陀は無量曠劫よりの不妄語の人されば一代五十余年の説教は外典外道に対すれば大乗なり大人の実語なるべし、初成道の始より泥�の夕にいたるまで説くところの所説皆真実なり。」

ここで釈迦は三十歳で成道(成仏)してから八十歳で入滅するまでの五十年間に真実を説いたというのです。では説いた真実とは何か、これは人の心の事の真実を説いたと言う事なのです。良いですか、業因業果の理を説いたのではなく、心の真実を説いたという事を言っているのです。

開目抄ではこの後、この釈迦の一代の聖教の内容について、天台宗の解釈から法華経こそが真実だと開目抄で述べ、以下の言葉を述べています。

「但し此の経に二箇の大事あり倶舎宗成実宗律宗法相宗三論宗等は名をもしらず華厳宗と真言宗との二宗は偸に盗んで自宗の骨目とせり、一念三千の法門は但法華経の本門寿量品の文の底にしづめたり、竜樹天親知つてしかもいまだひろいいださず但我が天台智者のみこれをいだけり。」

ここでその真実を説いた法華経では「二箇の大事」を説いていると言います。この「二箇の大事」とは二乗成仏と久遠実成の二つであり、この「二箇の大事」により説き示されたのは「一念三千」という法門であったというのが日蓮の見解です。そしての「一念三千」という法門は、「本門寿量品の文の底にしづめたり」と述べ、龍樹菩薩や天親菩薩は知って敢えて表に出さず、天台大師のみこれを胸の内に秘めていたと言うのです。

ちなみにこの「文底にしづめたり=文底秘沈」とは、一般には理解し難い事が、あたかも不可思議な内容で経文に見えない形で奥義の様なものが存在したという様な解釈をしたのは、大石寺第二十六代貫首の賢樹院日寛師でした。しかしこれも穿った読み方であり、端的に言えば「文上読み」とは文脈の上を読む事で、「文底読み」とは、その文脈の指すテーマであると言っても良いでしょう。

具体的に言えば、本門寿量品の文上では、釈迦が五百塵点劫の計り知れない昔に成仏し、この娑婆世界で常に説法教化をしてきたという物語です。しかしその物語の奥底にあったのは、久遠実成の釈迦という根源の仏が、ある時には迹仏として様々な時代に出現しながら法を説き、またそれと同時に法を求める修行者として、それら仏の下で修行をしてきたという事を解き明かした事で、日蓮の言葉で言えば以下の事を指し示していたのです。

「本門にいたりて始成正覚をやぶれば四教の果をやぶる、四教の果をやぶれば四教の因やぶれぬ、爾前迹門の十界の因果を打ちやぶつて本門の十界の因果をとき顕す、此即ち本因本果の法門なり、九界も無始の仏界に具し仏界も無始の九界に備りて真の十界互具百界千如一念三千なるべし」

ここで「四教の果」というのは、法華経以前の経典で説かれていた「成仏」という事を言い、法華経寿量品で解き明かした「久遠実成」というのは、その法華経以前の成仏観を破壊した事を明確に述べており、その上で「本門の十界の因果」、これは本当の意味での成仏観を打ち立てたと述べています。

そしてその本当の成仏とは何かと言えば、九界という私達の日常の中の心の動きは、すべて無始の仏界。これは「久遠実成の釈尊」の働きであり、その久遠実成の釈尊の働きというのは、過去遠遠劫から私達の心の働きの中に具わっているという考え方だと、ここで述べています。そしてその事が「本当の意味での一念三千」であると日蓮は結論を述べています。

少し難しい話になったかもしれませんが、そこから考えてみれば、創価学会のいう「宿命転換」という言葉なども、迹門の経典に説かれている成仏観(四教の因果)の一部にしかすぎず、それは大乗仏教の目指す成仏観とは違うという事が解ります。

3.仏教の目指す処

以上の事から考えるに、仏教の目的とは「幸福になる」とか「宿命を転換する」とか、ましてや煩悩を滅尽した様な「成仏」を目指す事では無いと考えます。こういった事を軽々に語るというのは実に難しく、以前にも言いましたが、文や言葉では意を尽くす事は出来ません。意を尽くすには多くの思索、また人生の経験も当然必要になる事であり、単に言葉や文字だけで理解できるものではないと私は考えています。

天台宗は天台智顗の居た時代、「禅宗」と呼ばれていたと言います。いま日本で「禅宗」と呼んでいるのは、当時の中国では「達磨宗」と呼ばれていました。つまり天台僧は兎にも角にも座禅を組み、瞑想をしていたと言います。

恐らく天台大師は、こういった「本門の十界の因果」という事を「内観」という修行により、一人ひとりが心の中に存在する事を修行者が理解する事を目指していたのかもしれません。日蓮が「一念三千」と呼んだ法理も、天台大師は摩訶止観や様々な論釈でも具体的に述べておらず、その内観の手ほどきの際に、ヒントとして教えていたと言うのです。この事については「如来滅後五後百歳始観心本尊抄」に明確に日蓮は述べています。

「問うて云く玄義に一念三千の名目を明かすや、答えて曰く妙楽云く明かさず、問うて曰く文句に一念三千の名目を明かすや、答えて曰く妙楽云く明かさず、問うて曰く其の妙楽の釈如何、答えて曰く並に未だ一念三千と云わず等云云、問うて曰く止観の一二三四等に一念三千の名目を明かすや、答えて曰く之れ無し、問うて曰く其の証如何、答えて曰く妙楽云く「故に止観に至つて正しく観法を明かす並びに三千を以て指南と為す」等云云」

ここでは「一念三千」という内容は法華玄義で明かしているか、また法華文句ではどうか、妙楽大師の釈や摩訶止観に明かしているかという問いに対して、「明かさず」と言い、「止観に至つて正しく観法を明かす並びに三千を以て指南と為す」と明確に述べています。

恐らく仏教の目的とは、自身の心の本来の姿を一人ひとりが理解し、その上で自分の人生の意味を理解する事だったのではないでしょうか。そして人生の上の喜怒哀楽の出来事は、それを理解するための「方便」であるのかもしれません。

よくよく考えていきたいものですね。