金生遺跡・大配石は、太陽暦観測施設であることが分ってきました。

しかしそれと共にもう一つ不思議なことが分ってきました。

太陽暦の日数を数えて作ることが出来る、最も簡単な二十四節気の暦を作るためには、立春観測をすることにより、太陽暦は完成させることが出来ます。また立春の日の出に、太陽観測を常に続けていれば、暦がずれてしまうことも防ぐことが出来ます。面倒な計算を要する、閏年のような暦の変動も全く問題ありません。そのような変化にも、観測すればよいので、精密な計算文化が無い縄文時代でも、金生遺跡・大配石での太陽暦観測施設では簡単に続けて行くことが出来ます。現在でも全く変化無く観測できることが分ってきました。

金生遺跡・大配石での太陽暦観測施設では、それなのに立秋観測点が設けられていました。

これが不思議、何故なのかと言うことです。

それにもまして不思議なのは、立秋の日の出に合わせた飯盛山が存在すると言うことです。

太陽観測点としては、日の出の立春点と冬至の日の入り点を設定した場合、これに加えて 3点目に立秋点を同じように山のピークに設定することは、極めて難しいものと考えます。先ず普通には不可能でしょう。これをもし可能とするのには全くの偶然に頼るか、土木工事でそれに合わせた山を建設することになるでしょう。

現代社会の建設機械は高いビルであれ何であれ、これを可能としてきました。

縄文時代にはどうだったのでしょうか。

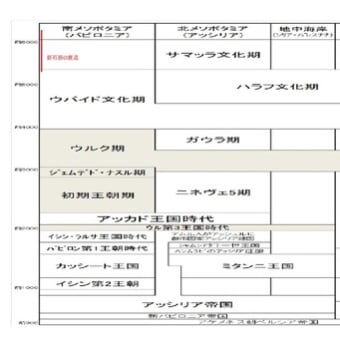

エジプトやシュメール文明では、目的は何かは別として、巨大な廃虚を建設しています。

縄文人にもそれは不可能とは言えないと思います。

しかし何故それほどの工事までして、日の出に合わせて、飯盛山のような巨大な山を建設するという必要があったのでしょうか。それもピラミッドやジグラットの1000倍ほどになるでしょうか。

ピラミッドとジグラット

その2 2022.10.10 追記

何故立秋の日を観測する必要があったのか。

それは二十四節気の暦を造っていたとすれば、簡単に解決します。

縄文早期には定住が始まっていて、先ず冬至と夏至が分るので、一年の日数は観測すれば出てきます。

365日という数は数えられたかどうか分りません、この頃には365などという大きな数は、多分数えられなかったでしょう。

それでも大丈夫、一年の日数分の石ころを用意するだけで良いでしょう。

冬至と夏至の知識があれば、冬から夏と夏から冬の半年は直ぐに出せるでしょう、二つに分ければ良いだけなので簡単です。しかし半年 182日と言う数はまだ大きく、数えられなかったかも知れません。

それならもう一度半分にすれば良いでしょう。91日これでもまだ数えられなかったかも知れません。

それならもう一度半分にして、45日という数字ならどうでしょう。縄文時代でもこれくらいは数えていたかも知れません。両手と両足に頭と腕と足で何とかなりそうですから。

多分この単位で半年の暦を造ったのでは無いかと考えました。

45進法の暦なら、立春の日から春分、立夏、夏至、立秋まで、次は立秋から立春までと暦で日にちを数えて行ったのだろうと思います。

これにより植物栽培のための、種蒔きなどから始める作業は、季節や時期に応じて、計画的に進められることになったでしょう。

これが太陽暦ですが、海のある地域では、生業の対象が海なので、太陰暦が必要とされるでしょう。

植物を栽培する農耕には、暦が作れたとしても、木の実のように大きくも無く、雑多な植物があるなかで、どれが食料とするのに向いているのかと言う判断も絡み、その後も困難が続いて、生業として収穫を得るのは難かしく、ものにするには長い時間かかったものだろうと考えます。

それに対して海の貝拾いなどは、潮時を見極めて作業することで、落ちているものを拾えば良いだけなので、直ぐに結構な収穫が得られるようになり、定住するのは比較的簡単だったのでは無いか。

縄文早期に先ず貝塚が出来定住したのは、こうした状況の違いがあったものと考える。

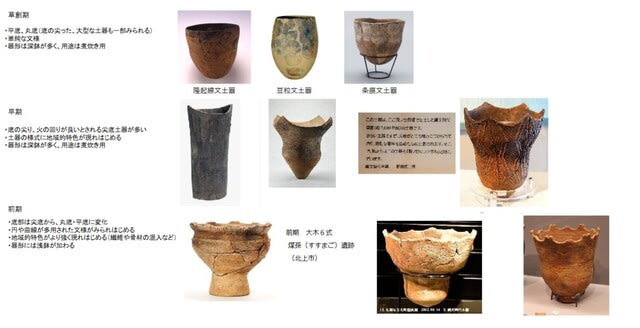

いずれにしても、二至の暦が出来、それを記念する 2波状突起口縁の土器が先ず作られた。

それを基にして潮の動きを捉えるための半年182日/30 6朔望の暦 6波状突起口縁の土器が作られた。

太陽暦も同様に半年ベースで季節を捉え、また季節の始まりを捉える 4突起土器がつくられた

縄文早期はこうした暦が作られた時期に当たるものと思う。

縄文時代前期になると突起土器は 8が造られているので、太陰暦はそれまでの半年の暦から、一年を通した暦が作られるようになったものと推察する。

太陰暦は、突起数が 6から12に成るが、これは一年を12月としたのか、30日を上弦と下弦に分けた12弦としたのか判断が難しい。どちらでも良いのかも知れない。

その後の日本列島を二分する土器の模様の存在から、利根川付近で、押型文が利根川の西から西日本に掛けて広がり、利根川から東が貝殻沈線文土器地帯となっていることから、主な生業が西は雑穀農耕が大きく影響し、東は縄文海進の海の生業が大ききく影響していたという状況だったのではないかと思う。

大きく分けると西が太陽暦地域で、東が太陰暦地域となるのだろうか。

そうすると太陽暦地域と太陰暦地域の暦の日にちを合わせるのはどうしたか。

それは立春の日に月相を見て合わせたものと考えます。そうしたときどうなるか、立秋まで数えて行ったときには、食い違いが出てくるのでは無いでしょうか。

その時は現代と同じで時計を合わせることにすると思います。

立秋から再度月相を合わせることになると言うことです。

そんなことをしている内に、朔旦立春を知ることになるでしょう。そして遂に算数の能力も上がって、1/3という操作ができるようになったのでしょう。そうすると45日/3 15日と言うことが分ります。

太陰暦は半年朔望 6回 182日/30日です。潮の満ち引きを知る必要から当然30日/2 15日の15進法の暦を持っていたと考えます。

こうして太陽暦と太陰暦の半年の暦はシンクロすることを知ったものと思います。

これは特別な事象で19年毎のメトン周期です。

縄文時代には月と日の出を観測していたので、この事は知られていたものと考えます。

そうなったとしても、立春から半年もすれば誤差が出て、月相の暦と太陽暦にはズレが出てしまうでしょう。

月を見て今日は何日と判断していたのなら、半年ごとに日にちを合わせていたのでは無いか。

時計を正確に保つため、立春の月相と立秋の月相を、半年ごとに観測して、太陽暦に合わせるという作業が行われたものと考える。

金生遺跡大配石の太陽観測の石棒が、立春と立秋の二本あることは、こうした必要性から設置されて、観測していたものと考える。

この観測は縄文社会の交流の上で、大変に重要だったので、そのために飯盛山のような大きな山を建設したものと考える。

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

その東日本の中でも、関東の縄文時代の特徴は貝塚にある。 日本全国で二千数百の貝塚が見つかっているが、その多くが関東のものである。しかも縄文海進で広がっていた旧東京湾や茨城県の霞ケ浦沿岸に集中している。

関東平野の縄文人は、縄文時代早期ごろは魚や貝を求めて海に出るようになったが、早期後半になると、内陸部に向けて海産物や貝の加工品を持ち込む例が増えていく。貝は、加工して保存食品にしたあとで貴重な交易品になっていった。太平洋側から直線距離で600キロ、移動距離は1000キロになる場所まで貝の加工品が運ばれたことが分かっている。

ーーーーーーーーーーーーーー

一方、東京の都心を乗せる武蔵野台地側では、台地上に多くの集落が河川沿いに分布していますが、中里貝塚という当時の浜辺に残された巨大な貝塚が1か所残されるだけで、海際であっても台地上に大きな貝塚はありません。

4・5mもの厚さの貝層が長さ500mにもわたって海辺に堆積しているのですが、その中身はカキの層とハマグリの層が繰り返し規則正しく堆積しています。しかもその貝の大きさは千葉県側の貝塚と比較すると極めて大きなものばかりなのです。武蔵野台地の集団は利用する貝を大型のハマグリとカキに限定しています。これは海の資源管理に地域差があったことを示しています。そして中里貝塚で採取された大型のハマグリとカキは干貝に加工され内陸のムラに流通させていたのです。このように狩猟採集社会であっても、それぞれの土地に住んだ縄文人たちには資源の利用技術の違いがあることがわかってきました。

それでは彼らはどのくらいの時間、同じ場所に住んだのでしょうか。縄文時代後期の遺跡から出土した多数の人骨の年代を測定すると、これらの人骨群は1000年の時間幅をもつことがわかってきました。集落遺跡の継続期間が極めて長期に及ぶ証拠です。狩猟採集社会といえば生活も不安定で、そのために住む場所も転々と移動するようなイメージがありますが、きわめて安定的な社会を形成していたことがわかります。 この時期のムラは5~6軒程度の住居によって営まれていました。人口は30人程度でしょう。ここで彼らは2つの工夫をしていました。1つは様々な労働に全員で取り組むのではなく、それぞれに分担を決めていたのです。社会的な分業といいます。また、縄文人は装飾品としての翡翠や海の貝、接着剤としてのアスファルトなど遠隔地からの資源を入手しています。こうした事実は、遠隔地にまで及ぶ広域な流通ネットワークが存在したことを示します。

ーーーーーーーーーーーーーー

縄文早期、長野県をはじめ西日本一帯は押型文土器が主流であった。

その原体に彫られた文様ににより、楕円文・山形文・格子目文・市松文など名付けられた。

昭和20年代後半、長野県の諏訪地方で押型文土器が立て続けで出土した。その出土例は、岡谷市の下り林遺跡と樋沢遺跡・諏訪市の細久保などがある。

樋沢遺跡(岡谷市樋沢)を標式とする押型文という特殊な文様の土器は、汎日本的な流行を見せた最初の縄文土器で、縄文文化が列島に定着して安定した社会を確立した時期といわれる。

今から8000年前、樋沢をはじめ、下り林(岡谷小学校上)、梨平(湊西山)といった高原上地形に生活の主舞台をおいた狩猟・採集社会の時代があった。樋沢遺跡は、岡谷市街地から勝弦峠を越え、県道を塩尻市へ向かって下って行くと両側からせり出した段丘に挟まれた場所にある。塩嶺王城県立公園内にあり、山並みの頂上(1030m)付近にあるので、南に八ヶ岳、南アルプス、富士山が見える。

塩尻市桟敷の向陽台遺跡では縄文早期の径9mの円形を呈した大型住居を含む大小4軒の住居址と集石炉4基がムラを営むようにまとまって確認された。豊富な石器類と押型文土器が伴出した。

初期の竪穴住居址の多くは、当然規模が小さく、平面形態は不整円で主柱穴も備えていなかった。

その遺跡の多くは山間部の尾根や谷の肩など狭い地域に在るため、集落としての広がりは想定できない。ただ植物性食料が安定的に入手できる環境になっていたといえる。遺構として竪穴住居に炉跡が殆どみられず、屋外に集石炉を設け調理施設としていたようだ。ストーン・ボイリングで肉や山野草・根菜類をホウバ(朴葉)などに包んで蒸し焼きにする事が盛んに行われたようだ.。