引用文書から早期の土器模様の変化を纏めると

早期前半、関東地方で撚糸文(よりいともん)土器が作られます。

西日本で押型文(おしがたもん)土器が作られます。

その押型文土器が日本海側ルートで東北地方にやってきて、日計式(ひばかりしき)押型文土器が作られます。八戸市の日計遺跡にちなみ名付けられました。

その後、文様を施すのに貝殻が使われるようになり、貝殻沈線文土器が作られるようになりました。

この沈線文様式の土器は広く影響を及ぼし、関東地方の撚糸文土器に取って変わり、

東日本の沈線文土器、

西日本の押型文土器と、東西を二分する文化圏となりました。

このように理解したので、

この変化が何を示しているのか暦開発との関係を考えてみます

太陰暦は二至太陽暦の後から開発されたものと考えるので

温暖化により西から雑穀農耕がまず広がる

四季の存在する日本列島では、太陽暦を必要としていたので、二至暦による内陸の雑穀農耕文化が西日本側から拡大して、それは押型紋土器が示すものなのだろう

その後縄文海進により、関東平野に海が広がり、海辺で太陰暦が開発され、貝塚文化が関東で拡大し東北地方、北海道まで進む

西側は海進による貝塚生業はそれほど大きなインパクトは無いようで、その後太陽暦は半年 4分暦 八節の暦に改善され、多品種雑穀農耕の生業は改善されその延長上での変化が続いて行く。

こんな感じで前期まで発展していたのでは無いか、それにより土器模様文化は分かれていたのではないか。しかし多種類雑穀農耕は、暦により効果的な収穫は上げたものの、単一作物のような余剰生産社会とはできず、主な生業とはならなかったのだろう。

図はお借りしました

引用ーーーーーーーーーーーーーー

(土器)

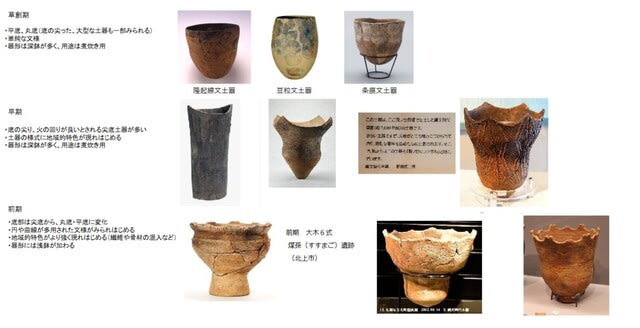

早期では壷の役割の深鉢形土器のみで、皿などはまだなかった。。

東北地方及び北海道南部を中心とした地域では、を棒軸に巻き付けて回転施文した撚糸文(よりいともん)土器群から始まり、棒軸に彫刻して回転施文した押型文(おしがたもん)土器群など、土器面に装飾が意図されるようになった。後半にみられる、棒状具で条線を描いた沈線文土器群や貝殻による条痕文(じょうこんもん)土器群には、部分的なモチーフが加えられるようになった。

撚糸文(よりいともん)は植物繊維を撚(よ)り合わせた細縄を丸棒の軸に巻きつけた原体 (絡条体) を回転して施した文様。関東地方の早期前半には,土器面を撚糸文あるいは縄文のみで飾る様式があり,撚糸文系土器と名づけられている。

撚糸文土器

押型文(おしがたもん)土器は縄文土器の文様の一種。幾何学型の文様を彫刻した丸い棒を土器面上に回転させてつくりだす。山形文,円形または楕円文,格子目文,市松文などの種類がある。縄文時代の早期中頃に出現し,特に関東以西に隆盛をみた。

押型文土器

縄文早期は尖った底の土器(尖底深鉢土器)が多く、地面につきさして使っていたようです。土をこねて思いどおりに形を作り、野焼きして火熱による化学変化を起こすことで、より強度な容器を手に入れた。それにより、「煮る」などの調理や「貯蔵」も容易となった。「煮る」ことにより、堅いものが柔らかくなり植物のアク抜きもでき、可食植物が増加した。生活土器の出現は、人々の食生活に大きな安定をもたらしたと考えられる。圧煮炊き用の土器の出現が旧石器時代の生活を変えた。

ーーーーーーーーーーーーーー

貝殻沈線文土器(かいがらちんせんもんどき)

縄文時代早期。

サルボウやアカガイなどの二枚貝を貝殻を押し当ながら引いて沈んだ線状の文様(沈線文)などを付けています。

北日本では底の尖った尖底(せんてい)土器が数多く出土しています。

①早期前半、関東地方で撚糸文(よりいともん)土器が作られます。

②その影響を受け、西日本で押型文(おしがたもん)土器が作られます。

③その押型文土器が日本海側ルートで東北地方にやってきて、日計式(ひばかりしき)押型文土器が作られます。八戸市の日計遺跡にちなみ名付けられました。

④その後、程なく、文様を施すのに貝殻が使われるようになり、貝殻沈線文土器が作られるようになりました。

⑤この沈線文様式の土器は広く影響を及ぼします。関東地方の撚糸文土器に取って変わり、東日本の沈線文土器、西日本の押型文土器と、東西を二分する文化圏となりました。

ーーーーーーーーーーーーーー

?出現期の土偶と祭祀の“かたち”

土偶の出現は、縄文時代草創期にまで遡ります。現存最古の土偶は、三重県粥見井尻(かゆみいじり)遺跡から出土した2個体(うち1個は頭部片)の資料(下図)で、草創期後半の無文土器から多縄文土器が作られた時期と考えられます。これは今のところ草創期に遡る唯一の例ですが、2個体とも頭部の形態が同様で、すでにこの当時から、土偶には決まった形=型式要素が定まっていたことを推測させます(原田 1998)。

続く縄文時代早期には、三重県大鼻遺跡(下図左)、大阪府神並遺跡例(下図右)など、全体の形状は異なりますが、個体によってはそこに乳房表現を加えるという、素朴ながらも女性を表象した豊満なトルソー(胴体)に仮託した土偶が、近畿地方周辺で散見されるようになり、押型文土器様式の文化要素として定着しました。

同様な土偶はさらにほぼ同時期に、千葉県東部、千葉県と茨城県のみと言う、よりいともんけい極めて限られた地域で、撚糸文系土器に伴いながら50例程度の資料(同9?12)が発見されています。

これが、日本列島で現在のところ明らかにされている、発生・出現期の土偶の分布の実態ですが、これらの土偶の特徴は、何と言ってもその造形表現の共通性でしょう。すなわち、外形にバラエティーはあるものの、すべての資料が、土偶型式の枠を越えて、豊満なトルソーを表現要素の唯一、必要要素としている点。そして多くの場合、乳房が(個体により無い場合もありますが)女性像としての意識を強調するために付加されている点です。

ーーーーーーーーーーーーーー

棚畑遺跡の縄文早期は押型文を主体とする土器群であるが、早期末葉には厚手の繊維土器が登場し、絡条体圧痕文や貝殻条痕文が施文されている。前者は細い縄を棒に巻きつけてそれを押し付けながら転がす文様である。

後者は、貝殻を押しあててつける文様を貝殻圧痕文というが、そのうち二枚貝の腹縁部を 押しあてて施した文様を貝殻腹縁文といい、口縁部を押しあてたまま引きずると貝殻条痕文と呼ぶ。縄文早期は、様々なバリエーションに富んだ土器が登場した時期で、その文様は、関東地方一帯では縄や撚糸を土器面に転がして施文する「縄文」や「撚糸文」が主流であった。前期前葉では、全国各地に貝殻条痕文が一般的となるが、棚畑遺跡では出土量が特に多い。

まとめ

貝殻を押しあててつける文様を貝殻圧痕文という

そのうち二枚貝の腹縁部を 押しあてて施した文様を貝殻腹縁文といい、

口縁部を押しあてたまま引きずると貝殻条痕文と呼ぶ。

縄文早期は、様々なバリエーションに富んだ土器が登場した時期で、

その文様は、関東地方一帯では縄や撚糸を土器面に転がして施文する「縄文」や「撚糸文」が主流であった。

前期前葉では、全国各地に貝殻条痕文が一般的となるが、棚畑遺跡では出土量が特に多い。

ーーーーーーーーーーーーーー

早期前半

草創期終末、関東で口縁部文様の再生が試みられるもののすぐに挫折し無紋化に向かう。しかし、花輪台式で試みられた羽状縄紋や口縁部平行線が東北に伝わり日計式を成立させた(らしいが、日計式は横帯構成を発達させる点に同時期の多地域との相違があり、室谷下層式等の伝統が東北北部で残存したのではないかという見解にも魅力が有るが、現状では間が繋がらない)。

日計式は花輪台式から又は日本海側を通して押型紋を受容する。これにより横帯と描線が明瞭な装飾を成立させる。

日計式の押型紋を沈線で置き換えて貝殻沈線紋系土器群(田戸型式群)が成立する。なお、沈線という要素については花輪台式終末に伴う木の根タイプを祖源とする考えが有り、重要であるが、文様構成の上ではあくまで日計式を基本としている。

押型紋型式群においても横帯を基本とする構成が採用されるとともに九州に分布を広げる。この段階を早期の開始と考える。学史的経緯に鑑み、ホライズンとしての押型紋及びI文様帯の成立という観点から大別の境界はこの時期におくのが適切と考える。

九州においても初期の押型紋土器は帯状の施紋が目立つが、これは当該地域の無紋土器の伝統を示す。各地の帯状施紋の押型紋は同時性を示すのではなく、各地域における無紋を主とする型式との関わりで成立したということである。

ーーーーーーーーーーーーーー

しかし、土器出土量が飛躍的な増加を示すのは縄文時代早期初頭のことであり、明らかに完新世に移行 して以後の変化である。 1期から3b期までの初期土器群の用途や文化的な意味を縄文早期初頭以降のそれと同一視することは、土器の使用頻度 ・保有量という面から見ると妥当とは言えない。

1期の土器にも次期以後と同様にコゲ ・ススが付着する例が多く、煮炊き ・煮沸 ・煎合などに用いたことが分

かる。しかし、出土個体数は各遺跡とも 1-数個体程度にとどまり、使用頻度はきわめて低い。日常的な調理とか

大量の加工処理の用途は考えにくい状況であり、より限定的な用途や使用季節が想定される。サケ ・マスの捕獲

と大量の石槍製造とともに 1個体の土器が使用された東京都前田耕地遺跡の状況などは、そうしたやや特殊な用

途を示唆するものと言えよう。

2期になると遺跡数と土器出土量が共に増加 し、土器使用の一定の普及ぶ りが窺える。この傾向は大隈諸島を

含む南九州で特に顕著である。種子島の鬼ヶ野遺跡における隆帯文土器の出土量は、破片数にして 14,000点にも

上る(西之表市教育委員会 2004)02期の年代はベー リング/アレレ- ド期に対比される温暖期にほぼ該当してお り、

南九州で堅果樹が増加 したことが土器使用増大の直接的な理由になったらしい。土器と共に石皿 ・磨石が普及 し

ている点からみても、堅果類のアク抜きや調理の用途が第一に考えられる。

ただし、その後の土器の出土量の推移を見るかぎり、この動きが縄文文化の形成発展を一気に加速させたとま

では評価できない。土器の保有量はその後 3a・3b期を通じて低い水準のまま推移 しており、むしろ減少傾向

すら窺える。また、3期では土器の薄手軽量化が顕著となり、器厚 5m 前後の薄手の土器が特徴的に見られるが、

これは土器焼成時または使用時の燃料節約のための工夫と思われ、土器の製作 ・使用を制限するような要因の存

在を暗示する。新 ドリアス期に対応する再寒冷化によって気象条件や植生、生業 ・居住形態が変化し、それが土

器文化の発展を鈍化させる何らかの作用を及ぼしたことも予想される。

ーーーーーーーーーーーーーー

縄文早期、長野県をはじめ西日本一帯は押型文土器が主流であった。

その原体に彫られた文様ににより、楕円文・山形文・格子目文・市松文など名付けられた。

昭和20年代後半、長野県の諏訪地方で押型文土器が立て続けで出土した。その出土例は、岡谷市の下り林遺跡と樋沢遺跡・諏訪市の細久保などがある。

樋沢遺跡(岡谷市樋沢)を標式とする押型文という特殊な文様の土器は、汎日本的な流行を見せた最初の縄文土器で、縄文文化が列島に定着して安定した社会を確立した時期といわれる。

今から8000年前、樋沢をはじめ、下り林(岡谷小学校上)、梨平(湊西山)といった高原上地形に生活の主舞台をおいた狩猟・採集社会の時代があった。樋沢遺跡は、岡谷市街地から勝弦峠を越え、県道を塩尻市へ向かって下って行くと両側からせり出した段丘に挟まれた場所にある。塩嶺王城県立公園内にあり、山並みの頂上(1030m)付近にあるので、南に八ヶ岳、南アルプス、富士山が見える。

塩尻市桟敷の向陽台遺跡では縄文早期の径9mの円形を呈した大型住居を含む大小4軒の住居址と集石炉4基がムラを営むようにまとまって確認された。豊富な石器類と押型文土器が伴出した。

初期の竪穴住居址の多くは、当然規模が小さく、平面形態は不整円で主柱穴も備えていなかった。

その遺跡の多くは山間部の尾根や谷の肩など狭い地域に在るため、集落としての広がりは想定できない。ただ植物性食料が安定的に入手できる環境になっていたといえる。遺構として竪穴住居に炉跡が殆どみられず、屋外に集石炉を設け調理施設としていたようだ。ストーン・ボイリングで肉や山野草・根菜類をホウバ(朴葉)などに包んで蒸し焼きにする事が盛んに行われたようだ.。