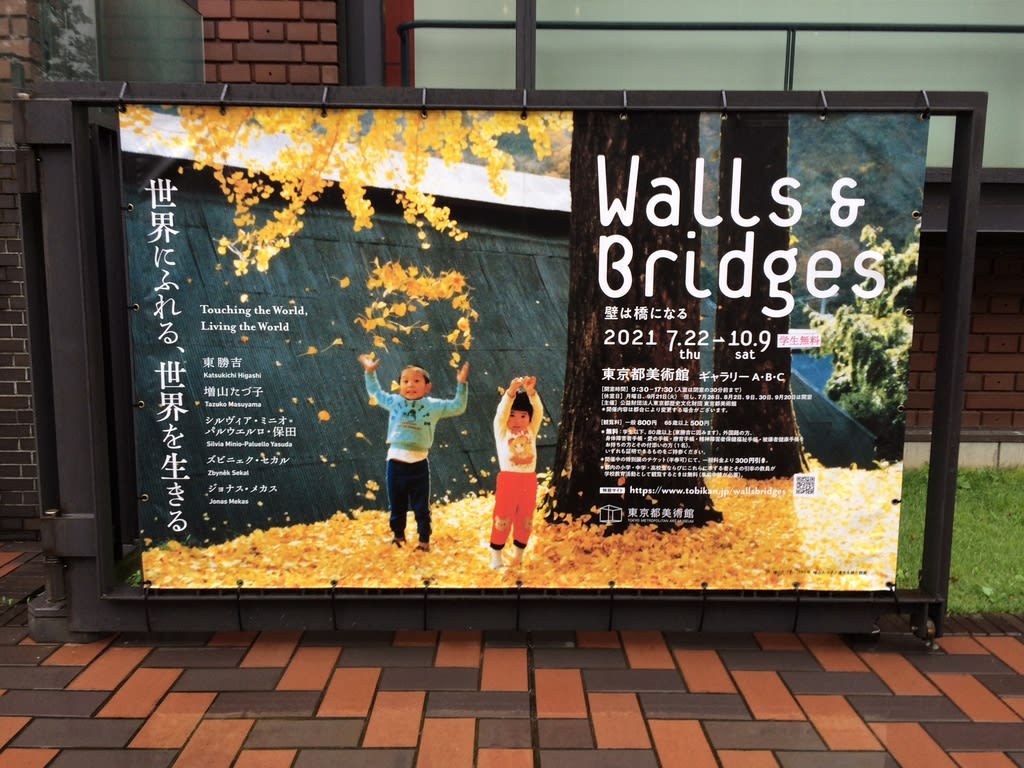

Walls & Bridges

世界にふれる、世界を生きる

2021年7月22日〜10月9日

東京都美術館

増山たづ子(1917-2006)。

岐阜県の北西端、福井県と接する徳山村に生まれる。

徳山村は、八つの集落、500戸弱からなる人口1,500人ほどの山村であった。

尋常小学校卒業後、岐阜の叔父のもとで和裁修行に励む。1936年、同じ村の男性と結婚し、一女一男をもうけるが、夫は1941年に二度目の応召、1945年にインパール作戦で行方不明になる。戦後、義父とともに農業の傍ら民宿を営む。

1977年、1957年から計画だけはあった徳山ダム計画が再燃本格化。それを機にピッカリコニカを手に村の撮影を始める。1985年の離村・岐阜市への移住後も、村跡地に通い撮影を続ける。1987年、徳山村は廃村となる。

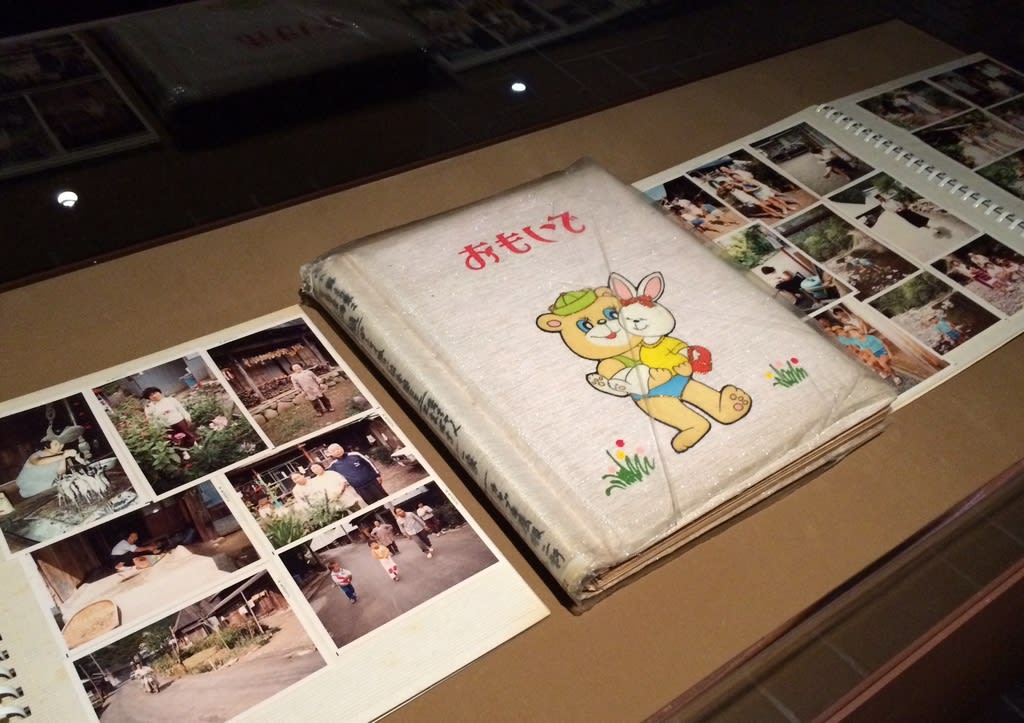

2006年春に逝去。29年間に撮影した写真は約10万枚、アルバム約600冊になるという。

2006年秋、ダムの試験湛水が開始され、旧徳山村は1集落を除き全ての集落が水没する。ダムは2008年秋に完成する。

本展では、生前に現像されたオリジナルのプリント約400点が、1展示室いっぱいに展示される。

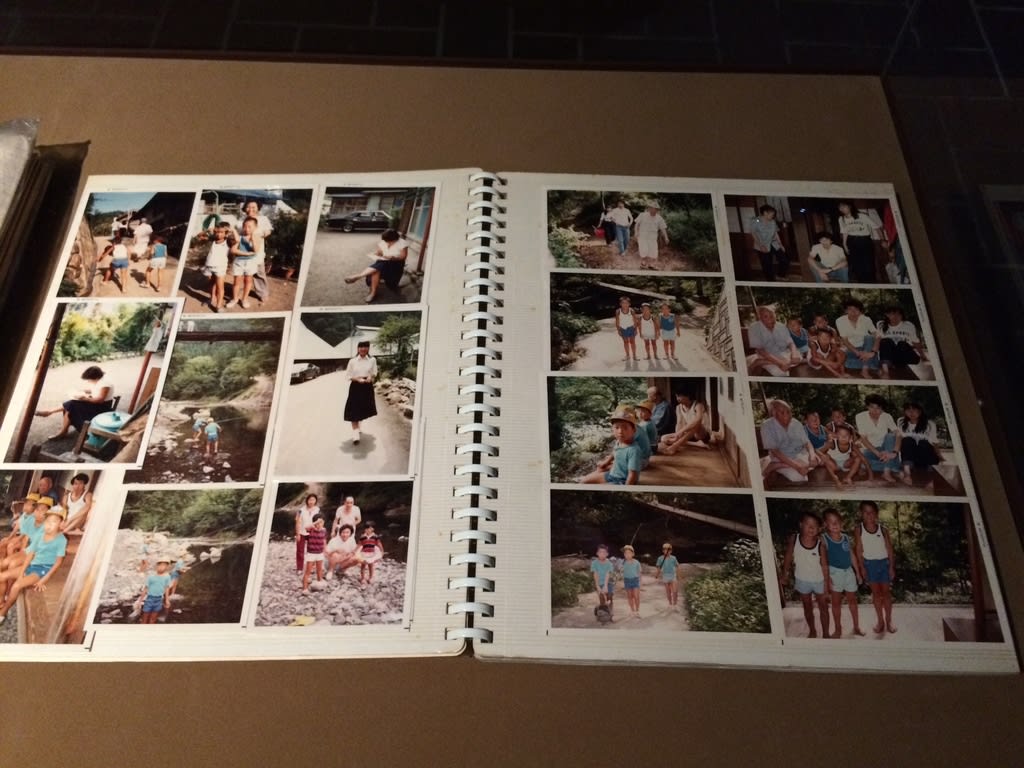

そう、昭和50〜60年代の写真は、こんな感じだった。

デジタルカメラが存在しない時代、安価な全自動のフィルムカメラで撮影し現像・プリントした写真は、こんな感じであった。

当時、一人家族親戚学校友人で写った写真は、その構図も含めて、まさしくこんな感じのものばかりであった。

こんな感じの写真は、全国の各家族の写真アルバムに存在しているだろう。

図版やネットでは伝えられない、プリント実物の物理的存在をもって初めて醸し出せる時代の空気。

実物が持つ威力に感嘆する。

実はうちのお父さん(もと編集者で今は天国)、このますやまさんの写真集の出版にかかわったことがあるんです!!なのでクリンも子どものころ、ますやまさんのシャシンを生で見たことがあります!さがせば家のどこかに1枚くらいあるかも・・)

コメントありがとうございます。

展覧会鑑賞後、増山たづ子さんや徳山村関係の写真集・書籍計3冊を、地元の図書館で借りてきて眺めています。お父様がかかわられた書籍も含まれているかもしれません。

書籍で見る図版も感涙ものですが、展覧会で見たオリジナル・プリント実物の存在感には圧倒されました。