ハニワと土偶の近代

2024年10月1日〜12月22日

東京国立近代美術館

ハニワと土偶にかかわる明治から現代までの美術&文化史を辿る展覧会。

テーマは「近代」、展示品は明治から現代までの美術品や各種資料。

ハニワや土偶の実物展示は、ほぼない。ハニワは2点、土偶にいたってはゼロである。

本展のタイトル、ハニワが先で土偶を後にしていること。時代順は当然に、縄文時代の土偶が先で古墳時代のハニワが後。しかし、本展の「発掘現場」である近代以降の美術作品/美術館の観点からは、ハニワ・ブームが先で、後から土偶ブームがやってくる、ということを踏まえたという。

私的には、戦時中、ハニワの顔が戦意高揚や軍国教育のためのアイコンとして使役されていたことを初めて知る。

【本展の構成】

序章 好古と考古 ー愛好か、学問か

1章 「日本」を掘りおこす ー神話と戦争と

1-1 考証と復古

1-2 紀元2600年

1-3 モダニストたちのハニワ愛好

1-4 神話と戦争と

2章 「伝統」を掘りおこす ー「縄文」か「弥生」か

2-1 「歴史」の修復

2-2 クラシック=モダン

2-3 現代の眼

2-4 原始にかえる

2-5 土から都市へ

3章 ほりだしにもどる ーとなりの遺物

以下、私的興味にしたがい、画像を掲載する。偏りが大。

(一部作品を除き撮影可だが、その一部が結構多い。)

1878年の「短甲の武人」

五姓田義松(1855-1915)

《埴輪スケッチ(『丹青雑集」より)》

1878年、水彩、個人蔵(團伊能旧蔵コレクション)

1878年4月25日から数日間、お雇い外国人のハインリッヒ・フォン・シーボルトの考古学調査に随行し、埼玉県の古物蒐集家・根岸武香の家を訪れた際に描かれたとのこと。考古学調査に寄与する洋画家の描写技術。

1887年頃および1900年頃の「土偶」

佐藤篰

《考古図譜より 大ノ人形ノ図 正面》

1887年頃、水彩、弘前大学 北日本考古学研究センター

佐藤篰

《考古図譜より 西津軽郡鳴沢村大字建石得掘

其壱》《同 其弐》《同 其参》

1900年頃、水彩、弘前大学 北日本考古学研究センター

当時、縄文時代の遺物は日本人ではない異民族の造形と考えられていたらしい。

佐藤は青森県の考古学の先駆者。その出土記録を付した実寸大スケッチは貴重な研究資料となっているという。

学術的なスケッチだが、「土偶」スケッチの瑞々しさに見入る。

1893年頃の「短甲の武人」

《閣龍博覧会出陳上古遺物図下絵》

1893年頃、鉛筆・水彩、東京国立博物館

1893年のシカゴ万博「人類衛生館内日本部」に出品した「日本考古学水彩画」(ペンシルベニア大学考古学人類学博物館蔵)の下絵。

歴史学者の三宅米吉が監修した石器時代から古墳時代に至る体系的な考古学標本。

五姓田派の工房によるものと考えられるとのこと。

1940年の「挂甲の武人」

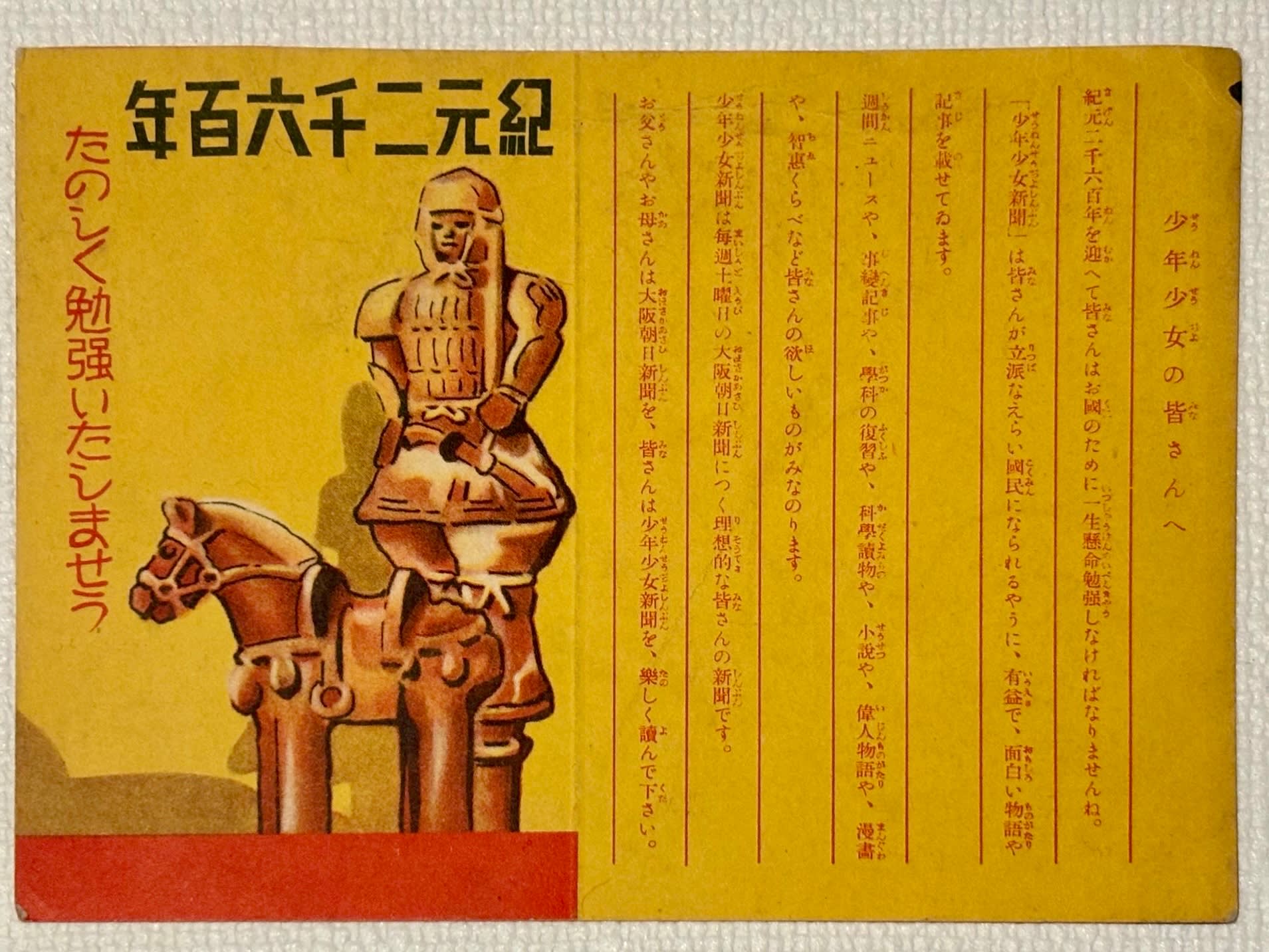

「付録 紀元二千六百年 たのしく勉強いたしませう」

1940年

「お國のために一生懸命勉強しなければなりませんね」と呼びかける、子ども向け新聞のイメージ・キャラクター「挂甲の武人」と「馬」。

1942年の「短甲の武人」

野間清六編、坂本万七撮影、高村光太郎序

『埴輪美』

1942年11月

高村光太郎は、序文にて「その面貌は大陸や南方で戦っているわれらの兵士の面貌と少しも変っていない。その表情の明るさ、単純素さ、清らかさ。これらの美は大和民族を貫いて永久に其の健康性を保有」していると記しているらしい。

あわせて、考古学者の後藤守ーが、少国民選書『埴輪の話』(1944年1月刊)のなかで、「ハニワの顔をみなさい」と呼びかけたと紹介されている。

原文をネットで読む。

決して下手な作ではない。これこそ日本美術としては、りつぱな作です。日本人は、深い深い心を持つて居り、こまかい心を持つてゐても、それを表面に出さないのを尊びます。たつた一人の子の戦死の報せを受けても、人の前では、涙もこぼさないお母さんこそ、日本人の理想です。うれしい、悲しいといふ心を、人の前で遠慮なく現はすことが、あたりまへのことにしてゐる西洋人には、よく日本人が分からないと言ひます。皆さんも、若しこの埴輪の顔を見て、私の今までお話したやうなことが分からない、これはうそだと思ふやうでしたら、その人は英米人の心になりかかつたのであり、心によごれがかかつたのです。ようく拭き清めなければならない。そしてもう一度、埴輪の顔を見ることです。つまり、埴輪を皆さんの心の鏡になさい。鏡がよく見えない時、その鏡をきれいにふき清めるが、埴輪を見る時だけは、そのはんたいに自分の心のけがれを、ふき清めるのです。

1943年の2銭葉書の「挂甲の武人」

「大東亜戦争2周年記念 報国絵葉書」3点

吉岡堅二《ハワイ真珠湾強襲》

小磯良平《香港黄泥浦高射砲陣地奪取》

宮本三郎《シンガポール英軍の降伏》

この報国絵葉書は30銭で販売され、うち10銭が戦費として献納されたという。

1941〜43年の「ハニワ」美術

清水登之

《難民群》

1941年、栃木県立美術館

虚ろな表情の難民たちの姿。

清水は1937年12月の南京陥落の際、難民居住区に足を運び、難民をテーマに幾度も描いたという。

頭上に平たい皿状のものを載せ、片手に皿をささげ持つ人物は、供物を捧げる巫女ハニワの姿に似ているとの説明。

桑原喜八郎

《埴輪の部屋》

1942年、戦没画学生慰霊美術館 無言館

撮影不可。博物館で、2体の武人埴輪が置かれた展示室にいる女性ふたり。和装と洋装。

桑原は、1943年に学徒出陣により招集され、その2年後にビルマで命を落とす。享年24歳。

蕗谷虹児

《天兵神助》

1943年、新発田市

撮影不可。倒れた航空士を抱くハニワ姿の武人。大日本航空美術協会(1941年設立)・朝日新聞社共催の第3回航空美術展(1943年)への出品作。

戦後の博物館

野島青茲

《博物館》

1949年、静岡県立美術館

女性しかいない国立博物館の弥生式土器の展示室。

その陳列ケースには、戦後になって蛍光灯が入ったという。

長さ13.5メートル、ろうけつ染めの超大作

芥川(間所)紗織

《古事記より》

1957年、世田谷美術館

メキシコ壁画の影響を受けた神話主題、ろうけつ染めによる長さ13.5メートルの超大作。充分な鑑賞スペースが用意されていないのが残念。

物語は右から左へと進行する。

イザナギが泣きながら、妻のイザナミに死をもたらせた火神を剣で切る。周りにはイザナギの涙で生まれた神々がとり囲む。斬られた火神の体からも次々と数多な神々が生まれている。イザナギはイザナミを追いかけるのだが、すっかり姿が変わり果てて体には蛆がたかっているイザナミの姿を見て逃げ帰る。画面の左端には、その時に投げ捨てた黒い鬘から成った山ぶどうの実や、黄泉比良坂にあった桃の実が描かれる。

「ハニワ」美術の最高峰

高山良策

高山良策《大魔神》

1960年代、ストライプハウスギャラリー

近代日本美術における「ハニワ・土偶」美術の最高峰は、「大魔神」。

本展鑑賞を通じての私的結論。

せっかく多数展示される明治から現代までの美術品は、「大魔神」のインパクトにより、その殆どが霞んでしまった。