日中平和友好条約締結40周年記念特別企画

「中国近代絵画の巨匠 斉白石」

2018年10月30日~12月25日

東京国立博物館東洋館4階第8室

「中国で最も愛されている画家が北京からやってきた!」

前後期でほぼ全点入替え。

前期:〜11/25

後期:11/27〜

写真撮影可能。

後期展示から8選。

《松図》

まつぼっくりをたくさんつけた松の枝が風にそよいでいます。冬の寒さの中でも緑を保つ松は、古くよりめでたい植物として愛されてきました。湿った筆と乾いた筆を織り交ぜた、白石の巧みな水墨技法が光ります。

《向日葵図》

長雨が続いて他の草木に生気がない中、ひとりひたすらに太陽を向くヒワマリを描いたといいます。葉はじっとりと重く湿った筆で表され、花も下を向いていますが、花弁の明るい橙色が活力を伝えています。

《冬筍松茸図》部分

故郷の山でとれる冬の筍と、風味の良さは天下一品というマツタケを、縦長の画面にリズミカルに配します。濃淡織り交ぜた水墨を巧みににじませ、筍の皮やキノコのかさの柔らかさを表現しています。

《菊花群鶏図》部分

オンドリと5羽のヒヨコは、トサカ(鶏冠)の「鶏」と「官」が中国語で同音することから、「五子登科(5人の子どもがみな高級官僚試験に合格する)」を意味する吉祥文様として知られます。白石も職人時代から親しんでいた主題でしょう。オンドリの人間くさい目つきが魅力的です。

《糸瓜大蜂図》

白石が郷里で目にした光景でしょうか。実をたわわにつけた、緑のヘチマが生き生きと茂っています。ヘチマの花の黄色と、左上に飛ぶ蜂の黄色が呼応し、夏の明るい日差しを印象づけます。

《鯉魚争変化図》部分

竜に変化するという鯉は、「登竜門」の言い伝えで有名ですが、オタマジャクシが蛙になるのもこれに劣らない変化だという意味で、「鯉と変化を競う」と題されました。濃淡様々に表された蛙は、丸々と健康的に太っており、のどかな気分を伝えます。

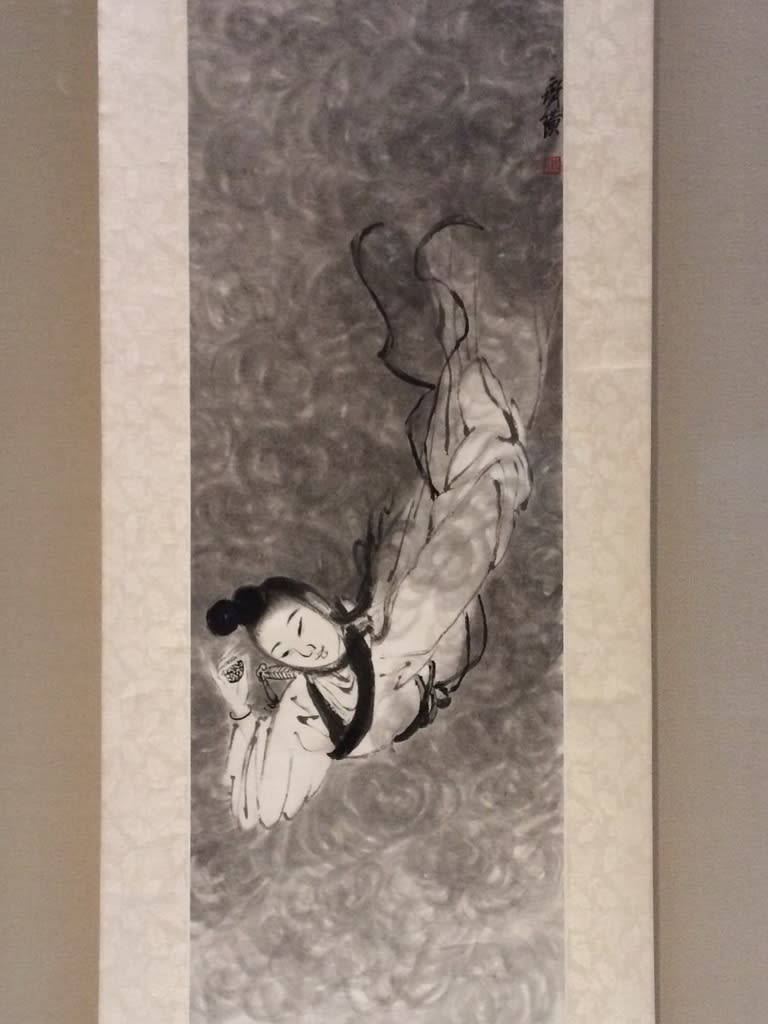

《紅線盗盒図》部分

「紅線盗盒」とは、京劇で人気の演目です。紅線という女傑が、主人のために、敵の寝床から金の皿を盗み出し、いつでも暗殺できると思い知らせた故事に拠ります。画面狭しと飛びまわる紅線を表すために、背景に掃した墨には濃淡がつけられています。

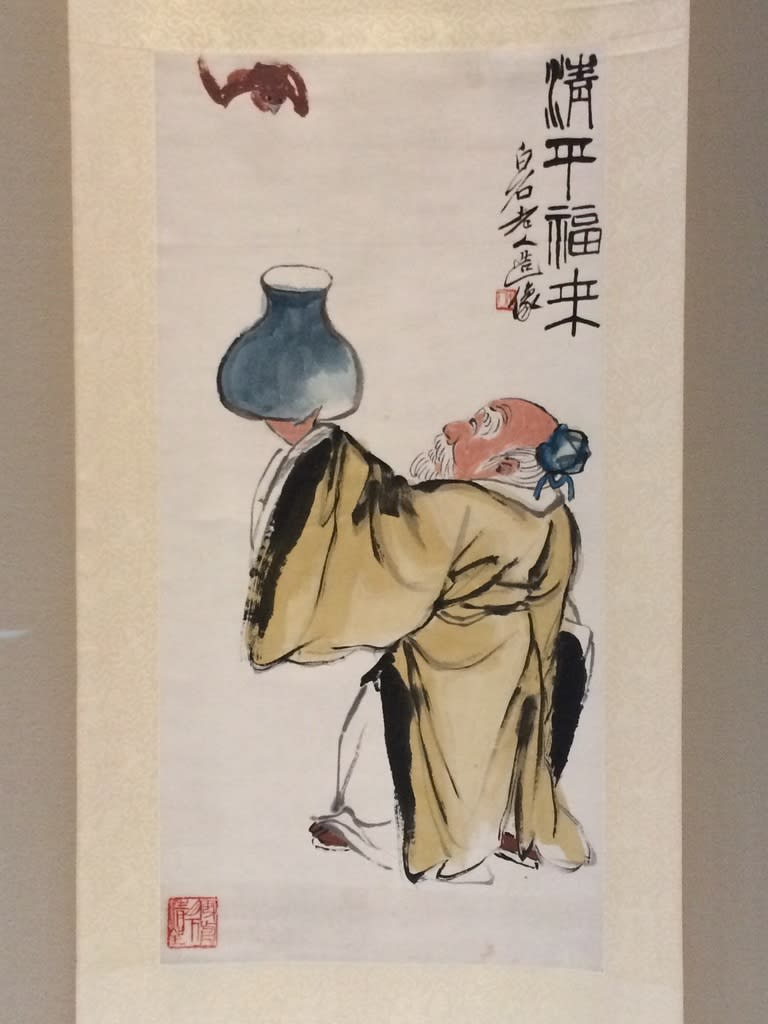

《清平福来図》

青い瓶を高く掲げる仙人に赤い蝙蝠(こうもり)。一見不思議な図像ですが、実はおめでたい意味が隠されています。中国語で「青瓶」は「清平」と、「福」は「蝠」と発音が同じです。謎解きで、太平の世に幸福がやってくる「清平福来」を表わしているのです。

・日中平和友好条約締結40周年にを記念し、中国・北京画院所蔵の斉白石(せいはくせき)の名品を一堂に展示します。

・斉白石(1864~1957)は、「人民芸術家」の称号を与えられた、現代中国で最も有名かつ人気のある画家です。明るく華やかな彩色と、簡潔で力強い筆線、自由自在な水墨技法を特徴とし、様々な主題を幅広く手がけました。

・湖南省湘潭の農家に生まれ、はじめは大工・指物師として生計を立て、のちに画譜や古画を熱心に学び、写生に励み、やがて北京に活動場所を定めて、画家として大成しました。

なのだそうです。

本展は、京都国立博物館に巡回します。