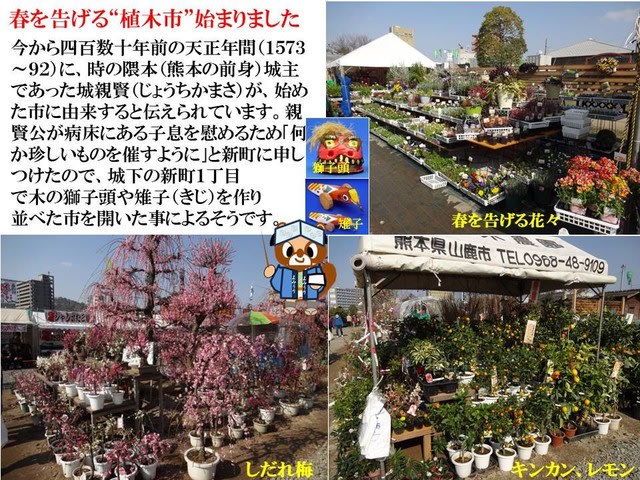

白川橋の付近の河原で”植木市”が始まったバイ。古城堀端に住んどった頃、新町~高麗門の町内の路の両側に梅の木、キンカンが並べられ、学校の行き帰りにキンカンを食べてタイギャ”おごられた”コツば思い出した。ハッカ、正ちゃんゴマ、綿あめなんか色んな露店が並び、毎日楽しかったバイ。城親賢公が始めた市に花木類が登場したのは、花木の商いが盛んになったのは、おそらく1760年頃以降の事と思われ、人形等の玩具、紙さし、はな紙入れなどの小間物やお茶、煙草などの商品に交じって菊・かきつばた・梅・桜などの花木が売られていたようです。六代藩主細川重賢公(1720~85)は藩経済の立て直しや士風一新を推進するとともに、一般植物の栽培を藩士に奨励した。十代藩主細川斉護公(なりもり)(1804~60)も花卉盆栽を好み、園芸を奨励したこともあり、当時園芸は最盛期を迎え、芍薬、菊、花菖蒲、松、山茶花、椿、つつじ、万年青、欄など花卉盆栽の新種の育成と逸品を創ることが盛んでした。このころには毎年二月に植木市が行われていたようです。そうした園芸家の努力によって生み出されたのが、肥後椿、肥後芍薬、肥後菖蒲、肥後菊、肥後朝顔、肥後山茶花のいわゆる肥後六花です。現在のように会場を固定せず、数日間の会期で転々と移動して行われていました。新1丁目(2月1日)、水前寺駅通り(2月11・12日)、高麗門(2月15日~17日)長六橋(2月21・22日)、藤崎宮前(3月1日)等の計13ヶ所で開かれていました。杉、檜、桑などの山林用の苗、他に榎、松、椋の木なども売られ、特に高麗門の植木市は有名でした。